2013.03.20 鉄と日本刀を訪ねる:備前長船編(その3)

■ 備前長船刀剣博物館

さて長船集落に入ったのちは、本日最初のランドマーク=刀剣博物館を目指していく。…といっても、道が入り組んでいてなかなかたどり着かない(爆) とにかく案内標識が極端に少ないのである。

それでもぐるぐると細い道を行ったり来たりすると…地味な水田と地味な住宅地が混在した地味な長船集落のほぼ中心に、やはり地味な感じで立地していた。周囲には幹線道路と呼べるような道があるわけでもなく、センターラインもないような地味な4m道路の交差する住宅街のなかである。カーナビの案内する道順を追いながら 「本当にこんな所を通るのか?」 と少し不安になりながらも、なんとか到着した(^^;) …やれやれ。

入り口の案内マップには、長船地区の主な見所が地味に記載されている。このうち城之内と書いてあるところが長船を代表する名刀工:兼光の屋敷跡とされるところで、現在は地味に土塁がいくらか残るだけで他は何も残っていないけれども、いわば長船という刀剣の里の精神的な中心地となっている。

…で、さきほどから地味地味地味地味地味…と言いまくっているような気がするけれども(笑)、それは立地条件の話であって、中身ではない(^^;) 長船の歴史を総合的に眺めようとすると誰に聞いても 「ここに来るのが最も手っ取り早い」 と薦められるし、常設の刀剣博物館というのは全国的に見ても貴重である。…ということで、さっそく入ってみよう。

■特別展 「聖地・長船の名刀展」 をやっていたのだが

さて刀剣博物館は、おおまかに売店、展示館、実演施設のエリアに分かれている。展示館では常設40振+企画展としての日本刀の展示があり、なかなか迫力のある真剣をみることができる。この日は 「聖地・長船の名刀展」 と称した企画展が行われていた。

…が、残念ながらここは撮影禁止で、重要文化財級の名刀がズラリと並んでいるのにあまり気の利いたレポートをすることが出来ないのである…!(爆)

うおお、なんてこったい…!

・・・いやまあ、博物館系は撮影条件がいろいろあって難しいのはわかるのだけれど、撮影禁止と言われるとやはり写真紀行としてはちょっと厳しいなぁ(^^;)

■常設展示エリア:刀剣の世界

…とはいえ撮影制限の特にない常設展示エリアもあるので、気を取り直してそちらの状況を眺めてみたい。こちらの展示コーナーのタイトルは 「刀剣の世界」 とあり、内容は初心者向けの入門編という雰囲気である。 ただしさすがに専門の博物館だけあって入門編とはいってもいろいろ詳しい展示がある。マニアにとっては当たり前すぎる内容でも素人にとっては貴重な教材であるから、虚心坦懐に拝見させていただこう。

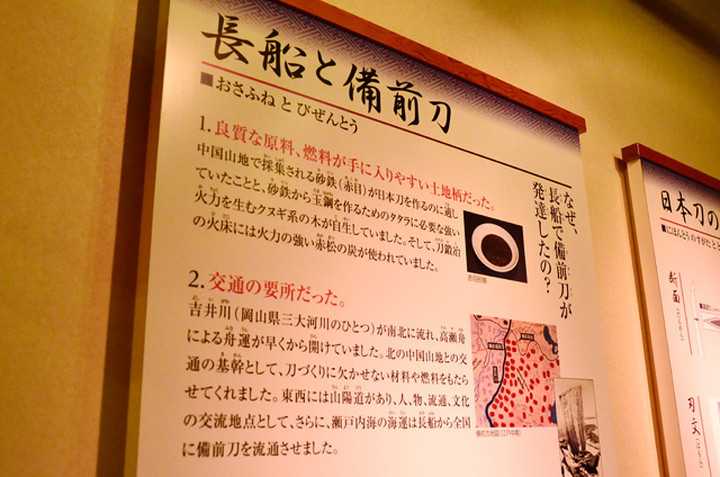

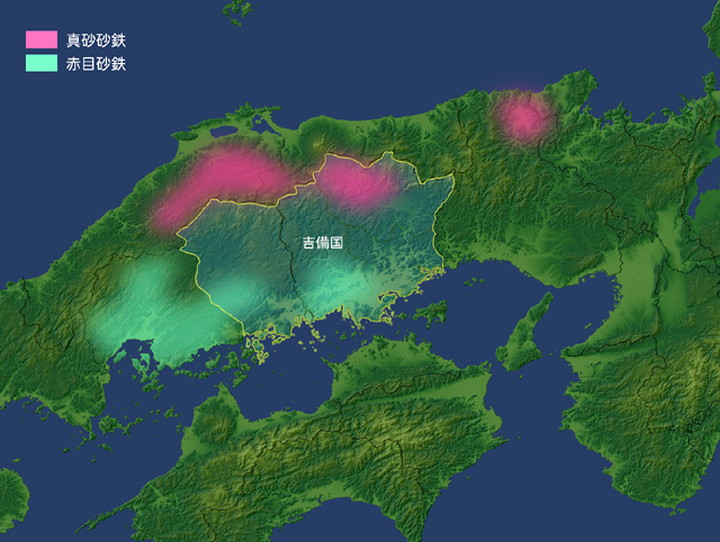

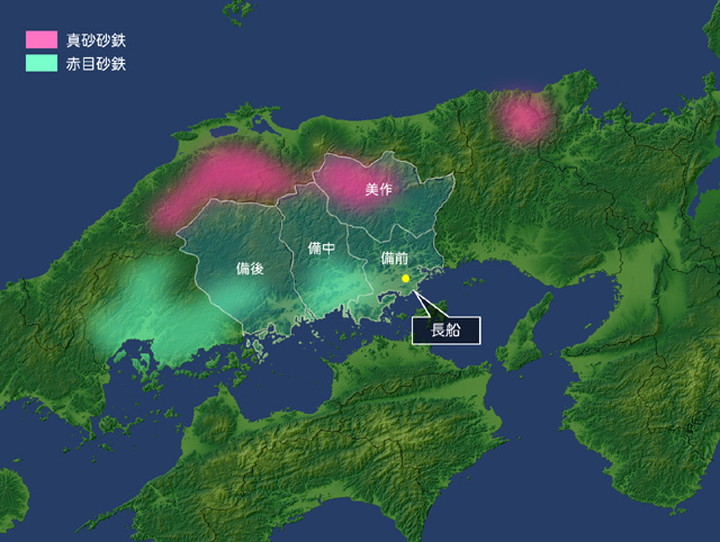

さてまずは歴史から見てみよう。備前長船で刀剣産業が発達した背景については、やはり地理的に原料供給と物流のコラボがうまく働いたからという趣旨の記述がある。面白いのはかつてはここでもたたら製鉄が行われたと書いてあることで、材料は赤目砂鉄で始まったとある。つまり黎明期の長船は、やはり玉鋼ではなく卸し鉄で刀剣を打っていたらしい。

調べてみると初期には岩鉄(鉄鉱石)によるたたら製鉄の試みもあり、渡来系の人々が最初に持ち込んだのはこの岩鉄系のたたら製鉄だったようだ。それがやがて砂鉄系にシフトしたのは、日本では砂鉄のほうが採取しやすかったという単純な理由によるものだろう。

ところで常設展示の長船黎明期の解説は途中を端折りすぎの感があるので、ここで展示内容よりも200~300年ほど遡って、6~7世紀頃頃の中国地方についていくらか書き添えておきたい。…というのも、このあたりの時代から順を追っていかないと、筆者としては備前の刀剣産業の立ち上がりがやや唐突に見えてしまうのである(´・ω・`)

さて6~7世紀といえば古墳時代の終盤で、大和朝廷が古代日本での支配権を確立しつつあった頃にあたる。この時代は日本の製鉄の黎明期にもあたっており、鉄の産地を領内にもっていることがすなわち "強国" の条件でもあった。そして当時まだ成立したばかりの大和朝廷と対抗する勢力として、渡来系の吉備国というのがここにあり、製鉄をさかんに行って国力が高く、なかなか大和に服属しようとしなかった。(連合を組んでいたという説もあるが、いずれにしても完全服従はしておらず独立勢力であった)

しかしやがて大和の吉備津彦(=桃太郎のモデルといわれる武人)による幾たびかの遠征によって、ついに吉備国は征服されてしまう。そして大和の支配下に入った吉備国は、植民地支配の古今東西共通の原則=分割統治の方法論に沿って備前/備中/備後に3分割されて国力を削がれたのち、飛鳥時代の末期にさらに備前から美作(みまさか)が分割されてここは朝廷の直轄地とされた。

コメの文化を基礎とする大和朝廷が農業生産性のほとんど見込めない山岳地=美作国を直轄地として欲したのは "鉄資源の確保" という当時なりの資源安全保障によるものだったらしい。そして朝廷はこの美作、および備前、備中、備後 (つまり旧・吉備国の領域) にのみ、税を "鉄" で治めることを命じた。この一事を以て、当時の朝廷が吉備という地域をどのように捉えていたのかを伺い知ることができる。

※分割統治は中央集権国家が地方を服属させるときの手段のひとつで、日本の古代では北陸の越国がやはり越前/越中/越後に分割されて支配体制に組み込まれた事例がある。

一方で広大な領地を分離/分割で失った旧・吉備国の中心地=備前国はこれで決定的に弱体化し、この後300年ほどは産業的にみるべきものがなくなる。一番の特産品であった鉄は、資源地帯をことごとく切り離されてしまったため原料の砂鉄や鉄鉱石の自給ができなくなっていた。

その間、朝廷は自ら資源地域を奪っておきながら備前国には相変わらず鉄での納税を課しており、美作分割から約80年ほどはなんとか治めていたようだが、それもまもなく立ちゆかなくなった。当時備前国に課せられた税(租庸調の"調"にあたる)は農業用の鉄鍬の物納だったそうだが、他所から原料鉄を買ってきて作ったのではとても採算は合わず、当時の太政官符によれば平安時代に入って間もない延暦15年(796)11月13日をもって取りやめとなったとある。備前の鉄は、ここでいったん産業としては破綻し、歴史から消えてしまう。

※鉄の代わりに備前国は絹を収めたらしいことが日本後記等に散見される。

※ついでながら鉄による納税を課していた律令制は荘園の急速な広がりによってまもなく形骸化し、朝廷の支配力もガタ落ちになってしまう。…が、まあそこはそれ(^^;)

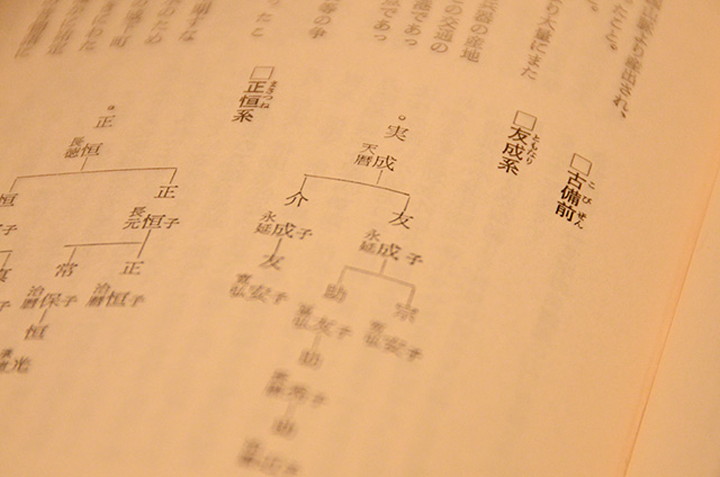

しかしそれで備前の鉄師たちが一人残らず絶滅したかというと、そうではない。鉄による納税の破綻から約200年後、平安時代の中期に至って、古備前派と称する刀工集団がにわかに文献にみえるようになるのである。つまり彼らなりの試行錯誤が、高付加価値化という一定の回答にたどりついたのが、この頃だったということなのだろう。

それは吉井川と瀬戸内海という物流ネットワークを駆使した "加工貿易立国" のビジネスモデルだった。原料は他所からもってきて加工技術に特化することで付加価値を高め、刀剣というニッチな市場でブランドを確立することに成功したのである。

これがのちに "備前物" として市場を席捲していくことになる。商品単価は鍬を作っていた頃の数十倍になり、他所から原料を買い入れても十分に採算に乗る産業になっていた。この変身は、見事というほかはない。

ちなみに古備前派は名前の明らかなものとしては友成系の刀匠:実成が最も古く天暦年間(947~956)まで遡るらしい。時代としては平将門の乱/藤原純友の乱(939)のざっくり10~20年後くらいにあたっている。ただし初代はあまりパっとせず、名を成したのは二代目の友成からである。

想像力豊かに妄想(^^;)を繰り広げるならば、藤原純友が瀬戸内海で備前、播磨、淡路、讃岐の国府を襲いまくり、朝廷がそれを鎮圧するために大量の舟や刀剣を買い漁ったのを見た備前の鍛冶屋の男が 「…これって商売になるんじゃね?ヽ(・∀・)ノ」 と一年発起して刀剣業をはじめ、鍬を作っているよりよほど良い値で売れるので本業として刀鍛冶になった…というストーリーも成り立つのかもしれない。もしそうだとすれば、刀剣史におけるエピソードとしては小説並みに面白くなりそうだが…はてさて、どうなのだろう。

※もちろんこのヨタ話を裏付ける証拠はないのだが、年表を照らし合わせながら想像を巡らせるのはなかなかに楽しい道楽なので、個人サイトの気楽さから言及してみた。真面目な考察ではないのであまり本気にしないように(^^;)

※イメージ写真は 「日本刀の鑑定と鑑賞」(常石英明/金園社/1967)を引用

■ 日本刀の製法について

さてにわか勉強の歴史の話はそのくらいにして、日本刀の製法についての展示を見てみることとしよう。…といってもエンジニアリング的な話に関しては既に専門的なWEBサイトが多数あるし、筆者は素人もいいところなので(笑)、細かいところはすっ飛ばして大雑把に眺めてみたい。展示でまず目に付くのは鍛錬の写真である。「おお、これだよこれ…♪ヽ(´・∀・`)ノ」 …と、筆者は思わず食いついてしまった。

実はこの博物館にも鍛錬場があり、月に一度だけ一般公開の機会がある。しかし今回は実演日と筆者の休暇日程が合わなかったので、残念ながら見学は叶わない。まあ実物は出雲と関で見ることができる予定なので、ここではちょっと我慢だ。

作業フロー図では、玉鋼から出発して一振りの日本刀になるまでをざっくりと解説していた。出発点が卸鉄ではなく玉鋼というところに赤目砂鉄の展示との微妙な齟齬を感じなくもないけれども、たぶん細かいことを気にしてはいけないのだろう(^^;) ここに示されているのは江戸時代後半の作り方で、戦国時代以前の古刀期の作刀方法は実は現在でも詳細がよくわかっていないらしい。

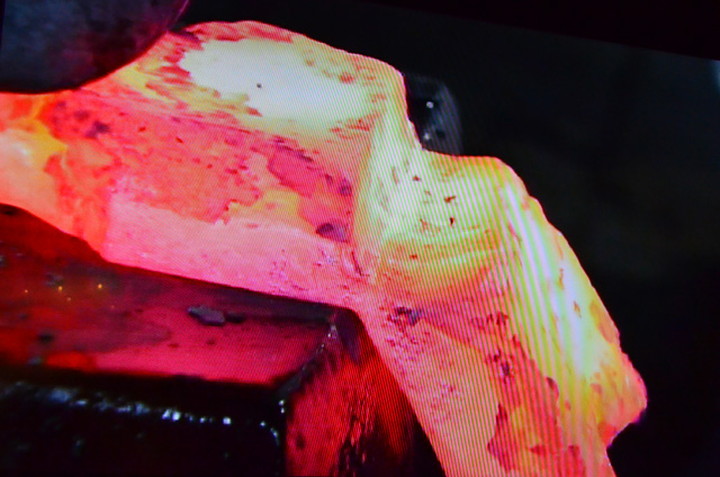

さてこれが玉鋼(たまはがね)である。たたら炉の中で砂鉄が完全に溶け切らずに還元されてザクザクとした外観で固まったもので、見たところ隙間が非常に多い。色は白っぽい金属光沢のある灰色…とでも言えば良いだろうか。

玉鋼は現在では出雲で年間にごく少量が作られているのみで、そのすべてが刀匠への直接販売となっている。たまに作刀には使いにくい小片サイズのものがネットオークションに出ているのを見かけるが、基本的に一般人が入手するのは難しい。実際の作刀には1kgくらいの塊を使う。

これを炉で熱して(鍛冶用語で "沸かす" と言う)、叩いて伸ばして、小割したものを積み重ねて、ここから本格鍛錬に入るらしい。

ちょうど解説ビデオの上映をやっていたので眺めていると、この鍛錬のシーンが出ていた。叩いて伸ばして、折り曲げて、さらに叩いて伸ばして…を十数回繰り返していくらしい。写真は折り曲げの途中で、これにも刀匠毎に流儀がいくらかあるようなのだが、多くは縦、横に交互に折っていくそうだ。ここで最初に紹介したあの地金の積層構造ができあがるのである。

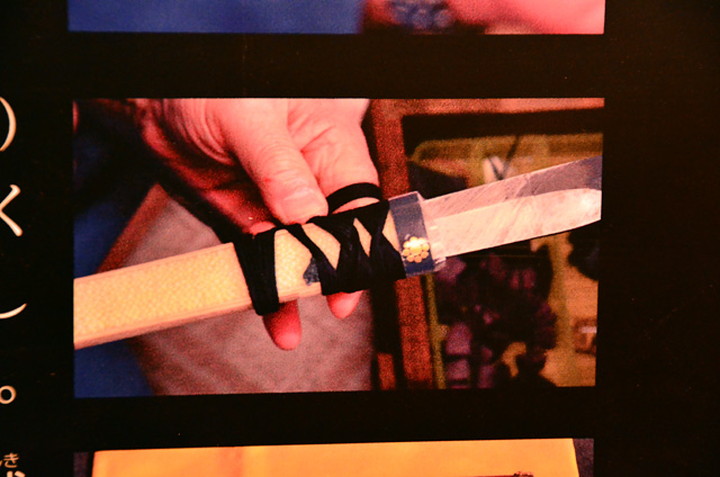

刀身構造の作り込みはこんな(↑)感じである。これは甲伏せ(こうぶせ)という接合方法で、U字型になっているのが刃になる部分(皮金:かわがね)で、高級な玉鋼はここに使われている。そこに差し込まれているのが芯鉄で、こちらはグレードを落とした柔らかい鉄(といってもそれなりに折り返し鍛錬したもの)を使う。

固いのと柔らかいのとは何が違うかというと、含まれている炭素の量がわずかに異なっている。簡単にいうと多いほうが硬め(=刃先に向いている)、少ないほうが軟らかめ(=折れにくいので芯に向いている)になる。日本刀は、この固い素材と柔らかい素材を層構造にすることで、切れ味と折れにくさを兼ね備えているのが最大の特徴とされている。接合の方法には他にもいくつかの流儀があるそうだが、最も基本的な方法がこの甲伏せになるらしい。

こうして二重構造にしたものを、さらに炉で熱して叩きながら伸ばしていく。単純に棒状に伸ばす過程を "素延べ"、刀としての格好よく整形していく過程を "火作り" というらしい。

刀の形が出来上がったら、そこに焼刃土を盛って乾燥させる。これは焼入れをするときに刃先と棟(刃と反対側)の結晶の出来方に勾配をつけるためのもので、一般に粘土に砥石の粉と炭粉を混ぜたものを使うらしい。盛り方は、棟側を厚く、刃側を薄くする。

写真の事例(↑)でなにやら模様がついているのは刃紋に変化をつけるために盛り方に変化をつけているものだ。波紋がうねうねと変化したからといって切れ味には関係ないそうだが、美観の点から適度に模様がつくのが好まれるらしい。

この状態で刀身が均一に赤熱するまで熱して、水(または油)にジュボっ…と突っ込んで急冷すると結晶構造が変わる(=焼き入れ)。焼刃土の層の薄い刃先のほうがより急激に冷やされて、硬くなるのである。

ビデオコーナーでは、この焼入れの瞬間の映像も流れていた。焼き入れで結晶構造が変わるのはほんの数秒間の出来事で、このときいわゆるバイメタル効果で刀身に "反り" を生じる。日本刀がゆるやかに湾曲しているのはこのためである。

この後は、焼き入れ具合や刀身の反り具合の調整を兼ねて部分的に焼きなましなどが行われるのだが…映像的にあまり派手さがないのでカット(ぉぃ ^^;)

そして刀鍛冶自らがある程度まで砥ぎ(鍛冶押し)をいれる。とりあえず人を斬るのであればこの段階でも用は足りるそうだが、切れ味はせいぜい鉈(なた)くらいで美観的にもまだイケてない。ここから先は、専門の砥ぎ師の出番である。

砥石は何種類もあって、展示パネルにはいちいち説明があるのだが筆者的にはどれがどれやら(以下省略 ^^;)といった感じで、手間の凄さばかりが印象に残った。

この他にも色々な職人さんが絡んでくる。刀鍛冶が一人いればOK、という訳ではなく、一本の刀が世に出るまでには10人ほどの職人が工程を分担する必要がある。それぞれに秘伝の技があるそうで、なにやら深遠な世界だ。

…で、これらをパネルそのままに紹介してもあまり気の利いたレポートになる気がしないので、内容の続きを見たい方は是非とも現地を訪れて、実際の展示(本物の刀剣を含む)を見てみることをお勧めしたい。百聞は一見に如かずで、Amazonの通販で買える模造刀などは、やはり本物の風格にはまったく敵わない(笑) それがよーーーく分かっただけでも、筆者にとっては大きな収穫なのであった(なんだその投げやりな感想は ^^;)

<つづく>