2013.03.22 鉄と日本刀を訪ねる:出雲編(中編その2)

■ 吉田集落から菅谷集落へ

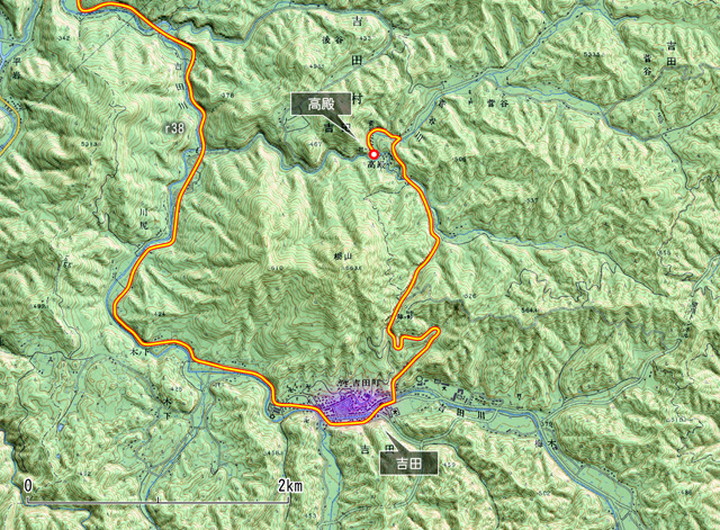

三刀屋川を遡るとやがて支流のひとつである吉田川に至り、出雲で唯一の現存する高殿はさらにその支流である菅谷川を遡った先、菅谷という集落に在る。今回は通行止めの影響で吉田を経由して入ることになるのだが、実は吉田と菅谷の高殿はワンセットの存在なのでこの経路で入境するのは "鉄の道" としては由緒正しい。

ワンセットとは如何なることかというと、室町時代以降に大型化して巨大装置産業となった "たたら製鉄" は、もはやそれなりの資本を持った大旦那が経営する企業体でないと操業が難しくなっていたのである。出雲ではこういう広大な山林を持った大旦那と、その配下で鉄をつくる技術者集団がワンセットになって事業を営んでいた。

吉田はその大旦那の屋敷のあったところである。ここには製鉄関連の業者がひしめいて小さいながらも商都としての体裁が整い、外部の鉄商人達がたびたび商談に訪れていた。彼らが入れるのはこの屋敷町までで、生産現場である高殿には立ち入れなかったという。

これがその吉田集落である。ここで大旦那の地位にあったのは田部家という商家で、現在でも出雲では有力な名家のひとつである。その詳細はあとで触れることとして、まずは現場である菅谷を目指していこう。

吉田集落から菅谷に抜けるには、陣ヶ峠という小山を越えていく。よほど生産現場を秘匿したかったのか、表玄関にあたる吉田から菅谷までは3kmあまりもの山道が続いている。峠からは、山また山の続く中国山地の典型的な風景がよく見渡せた。平地らしい平地は、ほとんど無い。

やがて狭隘な谷間の奥に、いったい何事かと驚くようなびっしりと密集した集落が現れる。これがかつての製鉄の村=菅谷集落である。

その風景は、山間の集落としては少々異様で、周辺に人口を支えるべき耕作地がほとんど見当たらない。ここでは代々、経営者である大旦那がコメを支給して人々を食わせ、鉄を作らせていたので田畑を耕す必要がなかったのである。村人は、ただひたすらに鉄ばかりを作っていた。

時代が下って、洋式高炉で作られる安価で大量の鉄に押されてその火が消えたのは大正時代の終わりごろだという。現在では集落の住民はそれぞれ周辺地域に働きに出てすっかりサラリーマン然としてしまっているようだが、昭和40年代くらいまでは製鉄時代の残照があり、炭焼きが行われていた。

さて肝心の高殿はというと…

なんと、現在は "絶賛修復工事中" とやらで、すっかり解体されてしまっているではないか!

ぬおおおっ、

…なんてこったい!

∑ ( ̄▽ ̄)

…しかしそれでは話が進まないので、ここで時計の針を1年ほど巻き戻してみよう。

「なんだそれは?」 と思い切りツッコミが入りそうだが、実は筆者は昨年もここを訪れているのである(^^;)。そのときは記事にまとめるには基礎知識が不足していたので取材した素材を塩漬けにしてしまったのだが、せっかく解体前のオリジナルの姿を撮ってあるので、ここからはそれも活用しながら書いてみたい。

ちなみに上の写真で写っている範囲が製鉄作業エリアで、右奥の寄棟造りの大きな建物が高殿である。周辺にあるのは事務所や加工場、倉庫などで、ここに写っている範囲の建物でたたら製鉄の行程が一式完了する。手前をU字型に流れる川は菅谷川といい、この川を境界にして仕事場(神域)と生活空間(俗世)が分かれていた。

■ 山内生活伝承館

さていきなり菅谷集落に降りる前に、郷土資料館があるのでまずこちらに寄ってみよう。正式名称は山内生活伝承館といい、製鉄の村を見下ろす高台の上にある。ちなみに "山内" とはたたら製鉄を支えた周辺の山々を含んだ地域全般、あるいは住民の共同体全般を指す。

オフシーズンのせいか誰もいないようだが、見学はご自由に…とあるのでお邪魔させて頂こう。

伝承館の内部はこんな感じである。ほとんどが民俗資料で生活用品の展示が多いのだが、製鉄の村ということもあり鉄に絡んだ道具が多い。

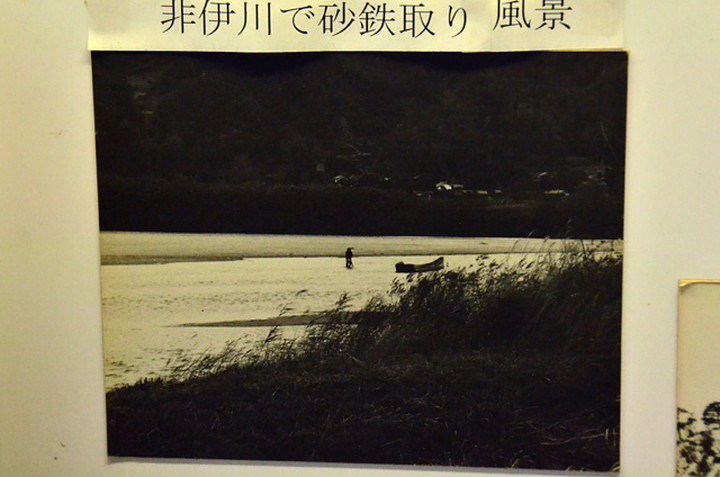

筆者は民俗誌というよりは鉄と日本刀をテーマにして訪れているので、それに絡んだ部分を見てみることにする。これ(↑)は斐伊川での砂鉄採り風景である。場所は明記されていないが川を遡ってきた筆者の印象からすると、森坂から若干下ったあたりのように思う。人が立っている所の水深は見たところ20~30cmくらいで、やはり砂鉄はきわめて浅い川底から採取していたようだ。

あとで聞いた話によると、川砂鉄の採取は無理にジャコジャコと川砂を揺するよりも、砂鉄の溜まっている川底に深さ数cmの溝を幾つもつくって静かに待つのが良いらしい。洗濯板(…と言っても今の若い人は分かるのだろうか ^^;)みたいな畝(うね)を作ってしばらく待つと、そこで水流が渦を巻いて軽い砂を流し去り、より純度の高い砂鉄の堆積物が残る。それを静かに掬(すく)い取るのがコツなのだという。

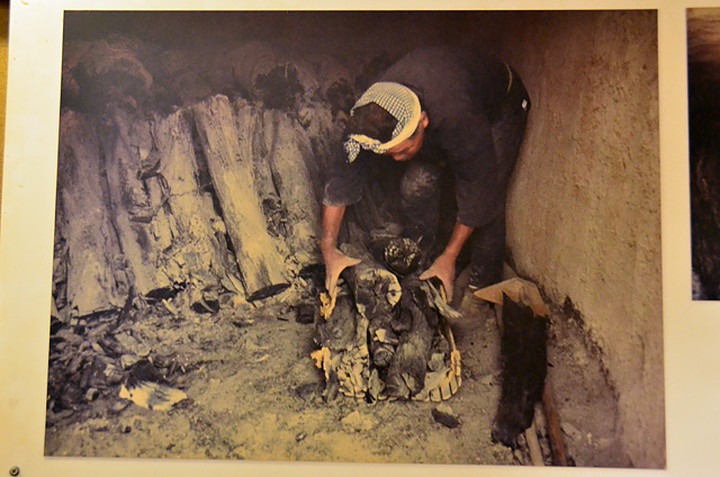

炭切の様子の写真もあった。まさに日本の正しい山仕事といった感じである。炭俵が現役で使われているのが時代を感じさせる。この村の最後の操業が大正12年というから、その頃の風景と思えば良いのだろうか。

炉の操業の写真もあった。これは炭を供給する瞬間の火の粉がドバっと舞う瞬間を捉えたもの。意外と炭は大きめに切っていたようで、500mLのペットボトルくらいのものも見える。もっと細かいものを丁寧に投入していたのかと思いきや、実は結構豪快な作業だったんだな(^^;)

■ "炭" から見える出雲という土地柄

ところで展示物をざっと見てみると、ここでは砂鉄よりも炭焼きの方に多くのスペースが割かれていて、どうやら燃料である炭の供給のほうがよほど大変だったらしい。

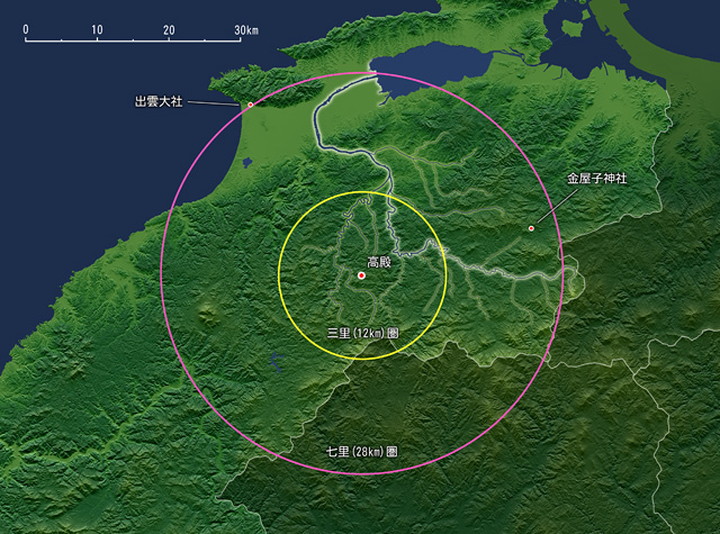

たたら製鉄には砂鉄七里に炭三里という距離感の目安がある。たたら場からこのくらいの範囲で材料が調達できないと鉄は作れないヨ…という経験則で、炭のほうがリミットが厳しいのは製品としての炭を運ぶ以外に材料である生木の運搬が大変であったからと言われる。生木は炭の2倍の重さがあるため、製品(炭)を搬送するよりも材料を炭焼き釜まで運ぶほうがよほど重労働なのである。

炭の材料は、起伏の多い斜面に生えている木を切り出すことで供給されていた。1回のたたら操業(3~4日)で使われる炭の量はおよそ13トン、生木にして26トンにのぼり、フル操業時にはたたら炉1基あたり月に200トンを超える木が伐られた。えらい物量である。

参考までに菅谷の高殿を中心に 「砂鉄七里に炭三里」 の範囲を地図に重ねるとこんな感じで、とにかくその無茶苦茶な広さに驚く。かつては稼働している炉の数だけこの円が重なり合い、猛烈な地力が消費されていた。

話のネタ的に(=現実性は無視して ^^;)東京駅を起点とした同じ円を描いてみると、砂鉄の七里圏は23区を遥かに上回って横浜や越谷のあたりまでとなる。炭調達の三里圏は23区で収まる程度だが、そもそも大量伐採可能な雑木林というのが殆んどないので(^^;)、たたら製鉄は首都圏では産業としては成立しそうにない。

※日本国内でこの円を描くことが出来たのは、中国山地以外では東北の鋳物産地(南部藩~仙台藩のあたり)くらいであった。これについては舞草刀と絡めてそのうちレポートする予定である。

さて人里に近い山林では、木を伐るのにも、道を開くのにも、水を引くのにも、近隣の村落毎に面倒な権利関係があって、本来ややこしい調整が必要とされる。製鉄集団であった "たたら者" は本来土地を持たない移動集団で、どこに在ってもこの権利関係には苦労させられたという。

しかしここでは古くからの大旦那である田部家が広大な土地を所有していたため、面倒な調整や取り決めはほとんど必要なかった(※)。その面積は最盛期には2万5000ヘクタールほどにも及んだといい、これは東京都山手線内の4倍以上に相当し、この広大さこそが、本来流れ者であった "たたら者" を囲い込んで定住させることを可能とした。技術者の囲い込みが出来たことで資本の集中投下(=設備の大型化、システム化)も可能となり、他の地域に比べて飛躍的に生産性が高まった。そしてこれが、やがて圧倒的な競争力を生んでいくのである。

奥出雲にはこういう大旦那の家が十ほどもあって、近世では松江藩がこれらの家を保護しながら鉄を特産品とし、豊かな財政を築いていた。大旦那の中では田部、桜井、絲原の三家が特に規模が大きく、彼らはたたら製鉄の時代が去った現在でも地元の名家(実業家)として存続している。

※斐伊川下流域の農民との調整は、"たたら者" ではなく大旦那が前面に出て行い、うまくまとめていた。製鉄を農閑期に限定したり、砂鉄採りに農民を動員して彼らの懐にも現金収入が入るよう配慮したのはその結果ともいえる。

ところで日本のたたら製鉄は最後まで木炭による操業が続いた訳だが、製鉄の先進地であった中国大陸ではそうではなかった。製鉄産業は猛烈に地力を消費するので、木炭ベースの操業を続けていくと周辺の森林はすっかり伐り尽くされてしまう。そして実際に大陸では木材資源の枯渇がおきて禿山ばかりが増えてしまった。…その結果、燃料はやがて石炭に切り替わっていった。

しかし石炭には硫黄、燐など精錬に有害な不純物が多く含まれ、単純に木炭を石炭に置き換えただけでは鉄の品質は劣化してしまう。中国ではこれらを補うために、石炭を前処理(乾留)してコークスに変えたり、出来た粗鉄にもう一工程加えて不純物を取り除くいわゆる "間接法" に移行していった。この方法は品質はそこそこながら連続操業(つまり大量生産)が可能で、現代の製鉄産業はこちらの系統の技術の上に成立している。

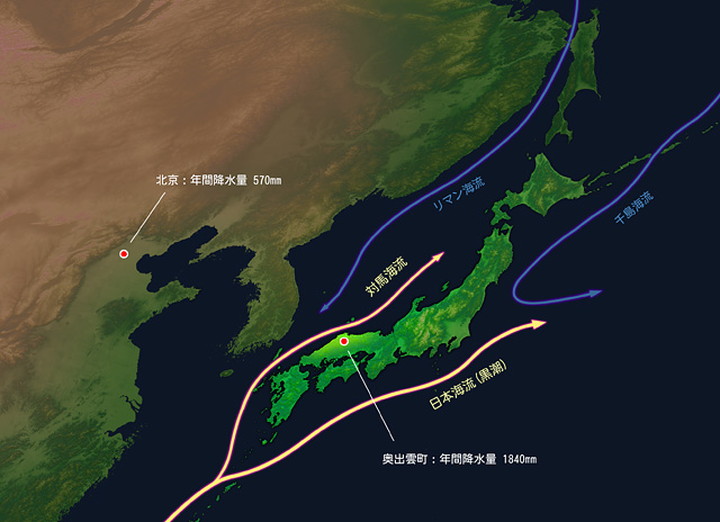

一方日本では大陸とは気候風土が異なり、森は消滅しなかった。西から吹き寄せる季節風が対馬海流の影響をうけてきわめて湿潤な風となり、日本海側に大量の雨をもたらすためである。中国山地では年間降水量にして1800mmもの潤沢な雨が降る。これは大陸のおよそ3倍の水準にあたり、木々を大いに繁茂させた。そして "伐っても伐っても再生する魔法の森" を現出させたのである。

炭焼きのために大量の木を伐っても、ここでは20年もすればまた雑木が生い茂って伐採できる程度にまで再生する。伐採ローテーションをうまく管理すれば永続的に木炭を供給することができ、奥出雲では定住したまま何百年も "たたら製鉄" を営める環境があった。だから燃料を木炭に求めた古い系統のたたら製鉄が生き残り、その基盤の上に日本独特の和鉄製品が作られるようになった。日本刀はそのひとつの頂点といえる。

余談になるが、炭焼きはたたら製鉄の衰退した大正時代以降にあっても村人の重要な収入源であった。かつての鉄師たちは昭和40年代くらいまでは炭焼きに転じて生活していたのである。

驚くべきことに、その間ずっと伐採を重ねてきた奥出雲の山々は、いまもびっしりと木々に覆われて植生の豊かさを誇っている。禿山なんてほとんどない。

こういう状況をみるにつけ、"持続可能な開発" という最近流行の環境スローガンが数百年も昔にここで実現していたことに驚きを禁じ得ない。薄っぺらい文明批判で 「たたら製鉄は自然環境を破壊して云々…」 などと寝言を言っている自称エコな文明人の方は、ここにきて本物を目の当たりにするといいと思う。

<つづく>