2025.01.01 初詣:南湖神社

初詣で白河の南湖神社に行って参りました♪

さて2025年の初詣は県境を越えて白河の南湖神社に行ってみることにした。半径10km圏くらいの目ぼしい神社仏閣は結構行き着いた感もあるので、たまにはいくらか遠出をするのも良かろうと思ってみた訳だ。

南湖神社は南湖公園に付随した神社で、建立は大正9年と比較的新しい。祭神は白河藩主でもあり幕府老中でもあった松平定信公である。神社の鎮座する南湖公園はこの松平定信が造成したもので、"士民共楽" の思想のもと身分の差なく万人に公開したという点で "日本最古の公園" と評価されている。

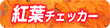

■ 南湖への道

南湖までのルートは本サイトの便宜上のコース起点:JR那須塩原駅からは凡そ40km弱ほどある。 余裕をみて22:00頃に自宅を出た筆者は、すこし贅沢に東北自動車道で時間を稼いで白河まで到達、そこからR289に乗って東に向かった。

白河の市街地に入ると、筆者の地元よりよほど都会っぽい雰囲気……というか、街灯が多いなぁ、と関心する。 那須塩原市はインフラに投資していない実態を 「自然が豊かです」 なんて言うのをすこし反省してくれないと困るぞ(笑)

さてほどなく南湖が見えてくる。ここは江戸時代中期に白河藩主:松平定信が整備した園地である。もともとあった沼地の周辺に散策路を整備して松を植え、北端部の窪地に日本庭園を設けたものだ。

工事には領民を駆り出して従事させたのだが、このとき灌漑用水路の整備も一緒に行われ、協力した領民には水利権が与えられた。工事の名目は園地造成ということになっているものの実質的には農業振興に寄与した面が大きく、地元では善政の象徴とみられている。

さて神社の参道入り口にやってきた。

観光施設である茶屋が深夜営業しており、出店もいくらか出ている。筆者はなんとか茶屋脇の駐車場には滑り込めたが、ここがいっぱいになってしまうと300mほど離れた駐車場から街灯のない真っ暗な散策路を歩いてこなければならない。

南湖の湖面はこれまた街灯などは無いので真っ暗であった。

感度目一杯でなんとか水面反射を捉えてみたが……やはりちょっと微妙だな(笑)

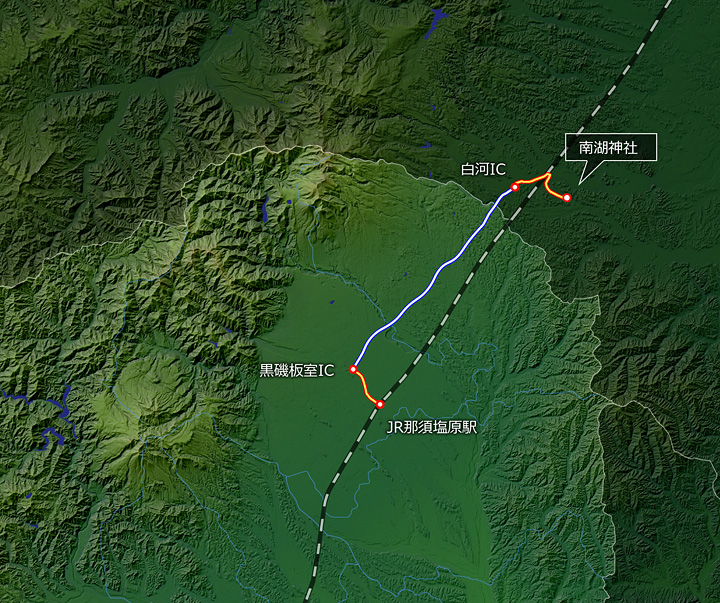

■翠楽苑について

さて神社には翠楽苑という日本庭園が付随している。ここが松平定信公の整備したとされる庭園を受け継いだ区画で、入口には解説板が立っている。さすがに大晦日の夜間は営業時間外となっているけれど、明るい時間帯に散策するには良さそうなところだ。

解説板には有名な士民共楽の語がみえる。日本最古の公園というのは身分の差なく立ち入りを認めていた庭園として初出ということのようだ。ちなみに日本に於いて公園という概念が広まったのは明治維新後で、明治6年太政官布告第16号に次のようなものがある。

三府ヲ始、人民輻輳ノ地ニシテ、古来ノ勝区名人ノ旧跡地等 是迄群集遊観ノ場所 東京ニ於テハ金龍山浅草寺、東叡山寛永寺境内ノ類、京都ニ於テハ八坂社、清水ノ境内、嵐山ノ類、総テ社寺境内除地或ハ公有地ノ類 従前高外除地ニ属セル分ハ永ク万人偕楽ノ地トシ、公園ト可被相定ニ付、府県ニ於テ右地所ヲ択ヒ、其景況巨細取調、図面相添ヘ大蔵省ヘ伺出ヘシ

これは文明開化の流れに乗って欧米の制度を取り入れようという動きのひとつとして行われたものだった。欧米における公園とは王侯貴族の狩猟地(Park)を市民に解放したものが起源のようで、時期としては英国の清教徒革命(1642)以降の概念らしい。ただしこれは自然公園に近く、庭園風に整備された公共の公園としてはイギリスのバーケンヘッドパーク(1847)以降となるようだ。南湖公園の成立(1801)は実はこれより古く、世界的にみても先進的な部類だったように思われる。

そんなイケてる政策を打った松平定信公の銅像が庭園入口に鎮座していた。これだと人物名がライオンズクラブさんみたいだけれども、まあ気にしてはいけない。

一方、神社の参道入り口にも立像があり、こちらは楽翁という号が刻まれていた。これは書画を嗜むときのペンネームのようなもので、松平定信公が好んで使用した。翁という字は直訳すれば 「お爺さん」 という意味になるが、定信公は20代の頃からこの名を使用しており謙遜の意が込められているらしい。

■境内へ

では境内へと向かってみよう。参道は堅実なつくりで献灯がずらりと並ぶ。ちなみに明治/大正期の神社建立には内務省からの許可が必要で、徳川幕府を倒して成立した新政府が徳川の血統の者を祭神とする神社を認めるというのは珍しいことであった。 これには明治の経済界の重鎮、渋沢栄一の後押しがあったそうで、神社の重厚なつくりをみるといくらか出資もしているのかもしれない。

※渋沢栄一は幕末に短期間ではあるが最後の将軍:徳川慶喜に仕えていたことがあり、幕府の欧州視察団に抜擢されるなど重用されていた。のちに慶喜の伝記を出版するなど徳川家との繋がりは実は結構強い。

ちなみに白河藩主の松平家は徳川の傍流の家系であったが、松平定信本人は徳川本家の血統で、本来なら将軍職を継ぐ資格があった。それが松平家に養子として入ったのは将軍の後継者争いに敗れたためで、その背後にいたのは田沼意次であった。

実はこの田沼の置き土産である重商主義的な慣例(一般には賄賂文化と捉えられることが多い)を是正していくのが、のちの松平定信なのである。この是正の過程は、年表上では "寛政の改革" として知られている。彼は将軍にはなれなかったものの、幕府老中として中央政界に返り咲き、影響力を持った。なかなかのリベンジャーではないか。

さて参道を静々と進んでいく。気温は氷点下5℃で、冷え込みは厳しい。公園内にあるためかお焚き上げの火はなく、暖をとれるような場所はない。

拝殿はいい感じでライトアップされている。既に初詣の待機組がいくらか並んでいるな。

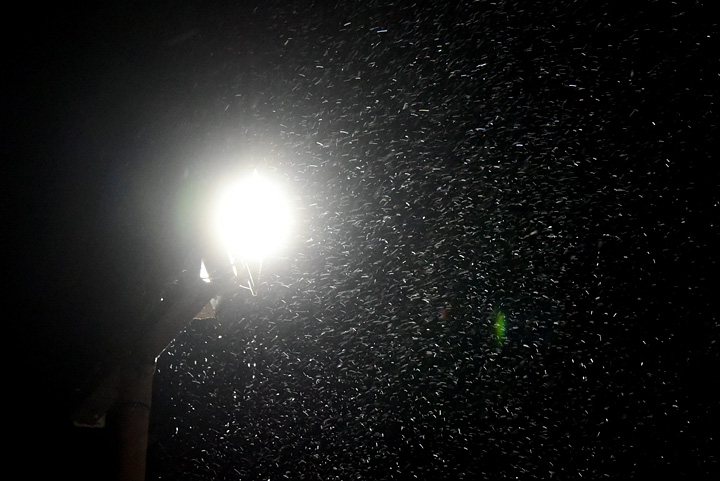

照明は、最近よくある雰囲気ぶち壊し(笑)の白色LEDだった。筆者的には電球色にした方が宗教施設の雰囲気は良くなると思うのだが、ホワイトバランスの理屈からいえばこれはこれで正解ともいえるので文句までは言わない。辺りには雪が舞っており、照明光の付近ではそれが浮かび上がっていた。

待機の列は20名ほど。この氷点下の寒空でも若いお嬢様は生足のようで、防寒の実益より見た目優先の精神力には恐れ入る。

それはそうと、ここに居並ぶ方々をざっと見渡すと、皆さん20代~30代前半くらいの年代で、年寄りが誰もいないことに気付いた。恐ろしいくらいに世代交代がハッキリしていて、ここでは爺さん婆さん世代は脱落している。 理由はわからないけれども、面白い傾向だな。

■年越し

やがて深夜零時が近づいてきた。年越しだからといって何か特別なイベントがある訳ではなく、静かに時が過ぎるのを待つばかりだ。 年越しの10秒前くらいからヤンキーな兄貴たちのカウントダウンが始まり、午前零時になったところでドーン、ドーン、と太鼓が鳴った。2025年の幕開けだ。

……と同時に、花火の音ががドーンと響いた。空を見上げても何も見えなかったので運動会の朝のお知らせ風の地味な奴かもしれない。そういえば除夜の鐘の音が全然聞こえなかったので、ここでは花火で代用しているのかもしれないな。

ここでゾロゾロとお参りが始まる。都会ではお賽銭の電子マネー化が始まったとの話も聞くけれど、ここでは伝統的な現金チャリーン式だ。

筆者も松平定信公の威信にあやかって財布の底の小銭をいくらか謹呈し、家内安全、武運長久、金満招福、そして日本の敵の滅亡をささやかに祈ってみた。定信公は寛政の改革で質素倹約を説いた人物なので 「祈る前に倹約しろ」 とか言われそうな気もするが、まあそこはそれ。

おお後ろを振り返れば初詣の長蛇の列が出来ている。それにしてもやはり皆さん驚くほど若いな。年寄りが引っ込んで若者に出番が回ってくるのは良いことだと思うけれど、非常にハッキリとその傾向が見えるのが面白い。 地域的にここはそういう感じなのだろうか。

若さついでの余談になるけれども、松平定信公が白河藩主となり天明の飢饉から領民を救ったのはなんと25歳の時で、幕府老中として寛政の改革を推進したのは28歳のときだった。「白川の清きに魚も住みかねて」 と皮肉を言われるほどに清廉潔白な改革を断行したのは若さゆえという面が大きく、同時代に60歳代であった田沼意次の贈収賄体質に鋭く斬り込んで刷新が進んだ。

企業でも役所でも市民団体でもそうだけど、老人がいつまでも権力を握っているとだいたいロクでもない事態になる。こういう連中をときどき蹴散らして人心一新を図るのが、社会の活力を維持するのには有効だ。

そんな訳で、いささか話が大きくなりすぎたけれども、若者が多い初詣の風景をみて筆者は白河の未来にちょっとだけ期待感をもってみた(笑)

■最後は金運みくじ

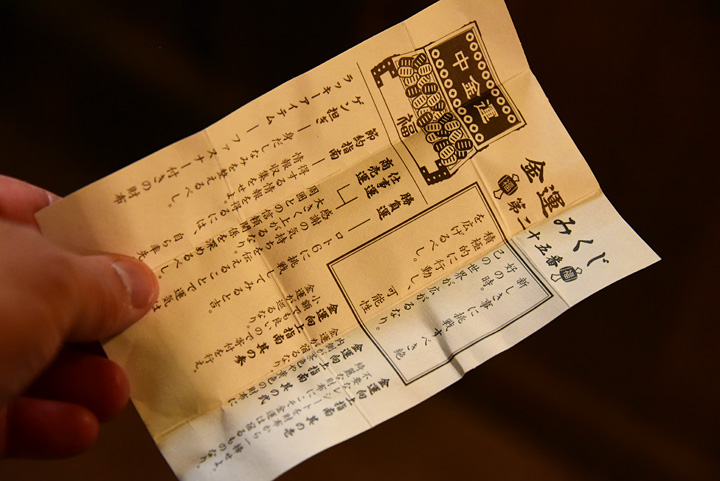

さて参拝後には金運を占ってみるか。ひときわ輝く黄金のお御籤があったので一丁引いてみることにした。

ん~? 中金運? 普通のお御籤でいうところの中吉と思えば良いのかな。

でもロト6に挑戦すると吉って何やねん(笑)

ということで、本年もゆるゆると宜しくお願い申し上げます♪

<おしまい>