2025.03.01 早春の深山湖

まだ雪の残る深山湖を見て参りました♪

気が付けばもう2月も過ぎて3月。 那須も塩原もオーバーツーリズムとやらで観光渋滞が多いけれど、メジャーな場所を避ければ人の少ないところはいくらでもある。そんな訳で、静かな山風景でも見てみるか……と深山湖方面に出かけてみた。

■ 春の兆し

今年の冬は上空の気流の蛇行が激しいようで、寒気が入ってきたり南風が入ってきたり……と寒暖の差が激しい。それでも四捨五入すると早春らしい風景がちらほらと見えるようになった。庭先のクロッカスもいくぶんフライング気味ではあるけれども花をつけはじめた。

水戸のあたりではもう梅がいい感じで咲いているらしい。那須野ではまだ梅も咲かず、春の雰囲気はほんの兆しにすぎないけれど、季節は少しづつ巡っているようだ。

この日は久方ぶりの晴天で、冬季特有の雪雲バリアーも見えなくなっていた。こういう天気の時は山を眺めるのに丁度よい。

r365(板室街道)を北上し、穴沢付近から那須山塊を見るといい感じの雪具合になっている。手前にあるのが黒尾谷岳、その奥で真っ白になっているのが三倉山~大倉山~流石山の稜線だ。この山を越えた向こう側はもう雪国で、ちょうど積雪地域の境界になっている。

参考までに、山向こうのR121(会津西街道)の風景を載せてみよう。これは道の駅:田島の1kmくらい手前の状況で、結構な交通量がある割に雪は融けず、路面は圧雪で真っ白になっている。山一つ越えるかどうかで風景はかくも異なったものになる。

■板室~深山

さて山側に寄ってくると、いくぶん雪がみえてきた。 ここは板室の入口付近。本日は温泉街はスルーしてダムの方に登っていく。

r369をダム方面に進んでいくと、積雪量がだんだん増えてくる。 ダム湖の管理事務所には人の出入りがあるので道路は冬季でもちゃんと除雪されている。 観光要素はあまりないので一般人がここに来るかといえば限りなくゼロなのだが、混雑を避けてゆったりしたい派には丁度よい。

さてそろそろダム湖だ。 気温は5℃くらい、氷点下ではないのでじわじわと雪は融けているらしい。ここは吹きさらしなので積雪は深くない。目測で20cmくらいか。

■深山湖

そんな訳であっさりと深山湖(ダム)に到着。

真冬には湖面が凍結するところだがもう氷は大方融けてしまったらしい。奥に見えるのが大倉山だ。ダム湖の標高が730mであるのに対し、大倉山は1880mほどある。さすがに1000mも高いと昼間でも氷点下なのだろう、稜線は真っ白な雪で覆われている。

そんな稜線をアップで撮ってみた。このダム提から見る大倉山はなかなかに男前だ。実はこの先にもいくらか道はあって多少は山に寄れるのだが、視界が遮られてしまうので良い感じのアングルでは撮れない。山を撮影するにはある程度の距離感と遮蔽物のない空間が必要で、このダム提はほどよい条件が揃っている。

それにしてもいきなり目的を達してしまうと他にすることがなくて困るな(笑)

まあ他にすることもないし、缶コーヒー休憩をしながら静寂の時を愉しむ。 あたりはほぼ無風で何の音もしない。 早春の山というのは本当に静かだ。

ダムの管理棟にはクルマが数台停まっているのが見えた。昨今流行のITなんちゃらでカメラ画像だけ見ましょうという方法論ではなく、ちゃんと人が来て状況を見ているのは頼もしい。季節的にそろそろ雪解け水が降りてくる頃だし、降りてくるのは水以外に土砂や流木もある。そういう事象に対応するには、カメラで見ていればよいというものでもないのだろうな。

■七千山水源の森の話

さて山の風景を見るという目的は果たしたのでこれで終わりにしても良いのだけれど、せっかくなのでいくらか余談を書いてみようかと思う。

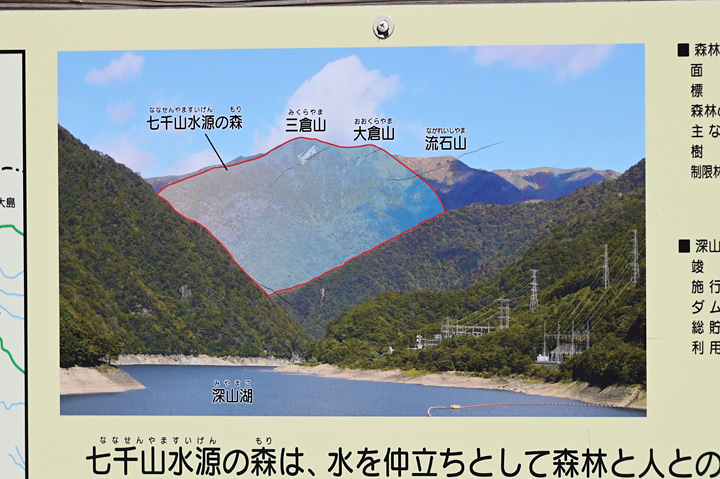

このダムの上流域には七千山水源の森なる約1200haの涵養林がある。これは林野庁が国土保全の目的で指定しているもので、涵養林は国内に合計100ヵ所ある。ここはブナ、ミズナラなどの原生林が広がり、樹木の伐採は禁止されている。保護の目的は水資源の確保となっている。

林野庁による現在の区分による保護指定は平成7年(1995)とのことだが、遡れば明治37年(1904)の水源涵養保安林指定に至る。 根拠となる法律は明治30年成立の森林法で、数次の改変を経て現在も効力をもっている。

法律制定までにはいくらかの経緯がある。江戸時代には幕藩体制の元で各藩が領内の森林管理を行っていたのだが、財政のひっ迫から伐採⇒換金をやりすぎて、禿山だらけの状況で明治維新を迎えたところが多かった。

維新後は廃藩置県(当初は3府302県⇒最終的に3府42県)で統治機構がコロコロと代わり、しかも新たに設置された県には意図的に現地とは無縁な出身地の知事が任命されたので現地固有の事情は施政に繁栄されにくかった。優先されたのは治安維持と税収確保で、残念ながら時間を要する治山治水は後回しになった感がある。

おかげで維新から10~20年も経過すると水源地は荒廃し、下流の都市部で水害が多発するようになった。それをうけて明治30年に森林法が成立、水源地での無秩序な森林伐採の抑制と森林保護措置が講じられることとなった。 ここ七千山水源の森はそんな経緯の果てに設けられた保安林という位置づけになる。

保安林は現在は全国で100か所がリスト化されている。その多くは戦後に指定されたもので、森林法の初期に想定された重要な水源地からは選定基準がかなり拡大されている。

このうち明治時代に指定をうけたのは全国で12ヵ所あり、その多くは峻険な中部/北陸の山岳部であった。 関東地方では、東京水道水源林(明治31年)と、この七千山水源の森(明治37年)の2ヵ所のみである。

ちなみに森林法は明治30年の制定以来数次の改変を経て現在も有効だが、水源涵養林はその性格上、いちど指定すると指定理由が消滅しない限り解除できないという強力な制約がかかる。

ということは、那珂川水系の水が農林水産業に利用され続ける限り、ここは半永久的に自然林ということになるのだろう。 えらく気の長いタイムスケールだが、そのくらいでないと水源の森などというシロモノは維持できないのかもしれない。筆者が生きている間に状況が変わることは、おそらくないであろう。

■ おまけ:流氷のある風景

さて足元でバタタっ……という羽音がするので見てみると、鴨が泳いでいるのがみえた。越冬を終えて北に帰る途中なのだろうか。

その手前に、湖面の氷が見えた。 真冬には水面が一面に凍結するのだけれど、春になって融けだしたものが一部残っている。 見れば角の丸くなった氷が合体して再度凍り付き、また割れて……というのを繰り返しているようだ。

水面を漂っている氷もあるので、まあ流氷ということになるのだろうか。 流氷といえば海が一般的だけれども、湖でも似たような現象は起こる。

ちなみにオホーツク海でみられる流氷は樺太の北端付近に注ぐ中国大陸の黒竜江(アムール川)の氷が流れ下ってくるものだといわれる。 大陸の河川は流れが遅く、標高が低くても高緯度地方では氷点下まで冷え込んで表面が凍結しやすい。これが海に流れ込んで北海道沿岸まで流れてくるのが流氷だ。

深山湖のあたりは標高が730mほどあり平地より寒い。冬季の最低気温は-5~-10℃くらいまで下がり、面積の割に水深が浅いという凍結しやすい条件が揃っていて、大陸の河川とたいして変わらない。違いがあるとすればダム提があるおかげで氷が下流まで流れていかないところくらいか。

ダム提に隣接する部分では日陰になっているせいか氷はあまり融けておらず、まさにザ・流氷という感じになっていた。 筆者にはたいへん面白い風景のように思える。

もうあと数日、訪れるのが早かったらもっと派手な状態が見られたことだろう。とはいえ、こればかりは時の運だ。 今日、ここにやって来ようと思い立っていなければ、この終盤ぎりぎりの状況すら見ることはできなかった。

「思い立ったが吉日」 などという言葉があるけれども、こういう風景をみると、ふらりと目的もなく出かけることにも何か意味があるような気がしてくる。つまり暇人は最強だということで(ぉぃ)、本日のレポートはここまでとしたい。

<おしまい>