2013.05.25 那須殺生石:御神火祭 ~玄翁和尚の周辺~(その3)

■禅と喝

気合の入った 「うぉりゃーっ!」 の掛け声とともに、演奏の奉納が始まった。今回はアングル的には真正面のベストポジションは確保できなかったが、ここは四の五の言わずに素直に炎と太鼓の演舞を楽しもう。

さて玄翁和尚に話を戻すけれども、彼の属した曹洞宗とは禅宗の一派である。日本の禅宗は臨済宗と曹洞宗のシェアが大きく、他の流派(中国では五宗七家があった)の存在感は薄い。いずれも伝来期に、臨済宗なら栄西、曹洞宗なら道元という優秀な営業マンがいてマーケットシェア獲得に成功したからだが、同じように座禅を基礎としながらも、この二派は性格がかなり異なっていた。

ここは宗教解説のページではないのでかなり大胆に端折ってしまうけれど、簡単にいえば臨済宗は知的なテクノクラート、曹洞宗はガチンコ肉体派のマッチョ軍団だと思えばよい。(…いいのか、そんな解説で ^^;)

ちなみに知性派の臨済宗は位の高い武家や貴族層に浸透し、信者を増やした。鎌倉幕府の執権北条氏や室町幕府の足利将軍家の菩提寺も臨済宗であり、時の権力者の帰依をうけたという点で他の宗派とは一線を画していたといえる。やがて臨済宗の禅風と武家文化、公家文化が融合して日本文化のベースのひとつになっていくことになるのだが、ひとまずこちらは九尾伝説とは関係がないのでこれ以上は解説しない(^^;)

一方の曹洞宗は理屈は無用で 「黙って座禅しろ」 という宗派であり、突然訪れる悟りで 「キター!」 と覚醒するのを良しとした。こちらは小理屈がないぶん分かりやすく、下級武士や庶民に広く信徒を増やした。ただし僧の修行風景は体育会系そのもので、気合の抜けた者がいると 「喝ーっ !!」 と師匠や先輩僧にぶん殴られる(^^;) わかりやすい例としては昔の時代劇で旅の剣豪などが座禅をしているのが曹洞宗の寺院で、渋い顔つきの老僧に 「お主は修行が足らん、喝ーっ!」 などとやられているのはまさにソレなのである。

殺生石伝説では、この 「喝」 によって石が割られたことになっている。体育会系らしいストレートな解決方法で、清々(すがすが)しいといえば清々しいのだが、今どきの世相ではちょっと受け入れられないかもしれないw

ただし禅宗の坊さんに言わせると 「喝」 というのは本来無闇に暴力に訴えるものではなく悟りを開かせるための導法の一つとして説かれているそうで、それでは今どきの雲水(修行僧)さんはゆとり修行で紳士的にやっているんですかと問うと、やはりぶっ飛ばされながら精進しているらしい(爆) …常人には何だか良くわからん世界である ( ̄▽ ̄;)

■勅令の背景

さてここで話をもういちど後小松天皇と父帝である後円融天皇にまで戻してみたい。

彼らは実質的な政治権力は何ももっていなかったが、文化的には北山文化の中で生きており、公家的な教養の根本は臨済宗に近い位置にあったように思う。ところが彼らは体育会系マッチョ軍団である曹洞宗の禅寺に勅額を多く贈っており、なにやら不思議なつながりが伺えるのである。

…といっても後円融帝、後小松帝とも菩提寺は真言宗であり、曹洞宗に対しては帰依するほどの親密な付き合いがあったわけではない。どちらかというとこの頃権勢の絶頂期に差し掛かって朝廷への干渉を強めていた三代将軍:足利義満とその取り巻き(※要するにイヤな奴 ^^;)を避けて、比較的穏健な勢力とのつきあいが好まれ、その中に曹洞宗の僧侶がいた…と考えるのが自然なように思える。

※曹洞宗は開祖:道元が中央政治に口を出すのを戒めたことから、比叡山や奈良興福寺のように強訴によって幕府/朝廷に野心的な政治要求をすることはなかったらしい。

ちなみに足利義満とは京都の金閣寺を建てた人で、政治的には混乱の南北朝時代に終止符を打ち、室町幕府の基盤を整え、明との交易(日明貿易)で国富を増すなど室町時代の前半では突出した政治力をもつ将軍であった。ただ朝廷の政務にも口を挟んで天皇の権限をほとんど無視したような振舞いが目立ったため、後円融帝との仲は良くなかった。

そのような文脈でいうとここで足利義満(→ イヤな奴 ^^;)の悪口をたくさん書くべきなのかもしれないが、筆者的には皇室側の立場の弱さの方が致命的のように思えるので、ここではそちらの話にフォーカスしてもう少し掘り下げたい。

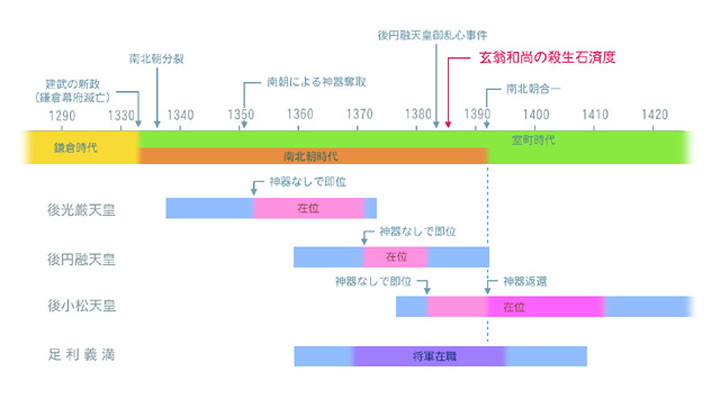

長くなるので詳細は省くけれども、その発端は時代を30年ほどさかのぼって観応2年(1351年)、北朝にあった三種の神器が南朝に奪われた事件にある。これにより北朝では "神器なし" で天皇の即位を行わざるを得なくなり、皇統の正統性の点で非常にうしろめたい状況に陥った。この時期に即位した 後光厳天皇、後円融天皇、後小松天皇 の3代は、本来なら資格が認められない言わば "なんちゃって天皇" なのである。(※後小松天皇は途中から神器を手にしたので、それ以降は正統性を認められている)

そんな根拠薄弱の宮様が御所に納まって居られたのは、端的にいって足利将軍家がその軍事力と政治力で京都を押さえて後ろ盾になっていたからで、ゆえに渦中の後円融天皇は足利将軍家には頭があがらなかった。当時の足利義満の専横ぶりは、この力関係を背景にしている。

後円融天皇には、もうひとつ不幸なことがあった。時の将軍足利義満と後円融天皇は、実は従弟同士で、しかも同年齢であったために、何かと比較されたのである。仕事の実績は、圧倒的に足利義満のほうが煌(きら)びやかであった。

なにしろ義満は11歳の若さで将軍家を継いで(当初は後見人がいたが ^^;)権力を握り、十代後半から次々と改革を成し遂げて実績を上げていったのに対し、後円融天皇は14歳で即位した後もこれといって実績のないまま23歳の若さで退位させられてしまうのである。幼帝:後小松天皇の後ろ盾として院政を行おうにも、重要な決定は義満が行って 「お前は承認だけしていろ」 という立場に追いやられた。

※この時期の義満は御所(天皇の宮殿)の2倍ほどもある私邸(通称:花の御所)を建てて歌会を催すなど、公家や皇室に対して圧倒的な力の差を見せつけていた。女性関係も派手で、当時の公家社会は権力者に妾を提供して政治力を確保するのは珍しくなかったため、ハーレムは大所帯であったらしい。

…こんな状況の果てに、やがて洛中で事件がおこる。足利義満の専横にストレスMAXとなった後円融上皇は、ついに情緒不安定になって奇行が目立ち始め、ご乱心に至ったのである。

永徳3年(1383)正月、後円融上皇は御所に参内した足利義満との面会を拒否、政務を放り出してしまう。次いで側室の厳子と義満が密通したと主張して八つ当たり(刀の峰で殴打したとされる)して重傷を負わせ、別の側室であった按察局についても義満と密通したと主張して出家に追いやってしまう。幕府からの使者が来て事情を調べようとすると 「自分を配流しようと言うのか」 と取り乱し、ついには持仏堂に引き篭もって切腹未遂に至った。この騒ぎは二か月間も続いて朝廷の政務を停滞させ、しかも幕引きは足利義満の政治力でもって決着した。最後は義満本人が直接出向いていって 「いい加減にしろ」 と諌めたのである。情けない結末であった。

この "ご乱心" による後円融帝の政治的なダメージは大きく、これを機に将軍:足利義満は御所に顔をださなくなり、他の公家も遠慮してこれに倣った。以後は御所に参内する者はほとんどいなくなったという。

玄翁和尚への殺生石済度の勅はその翌々年、至徳2年(1385)のことで、要するに天皇/上皇の権威が室町幕府内ですら失墜して将軍や公家達の足も遠のいた頃の出来事である。

当時の上皇には、もはや政策的に意味のある勅を出せる力はない(→義満が許さない)。さりとて何もすることが無いのではまた何らかの事件(不祥事)に至らぬとも限らず、おそらくは心ある側近が足利幕府の横槍の入らない程度の人畜無害な "上皇のお仕事" を模索したのではないだろうか。

常にリアルでなければならない政治の世界で、この時期に伝説上の妖怪変化を退治せよなどというファンタジックな勅令が出て来た理由は、そうでもなければ説明できない。

一方で、その勅を受ける側はリアルな判断をしていたらしい。…というのも、妖怪変化が相手であるなら真っ先に出てくるはずの密教僧(天台宗/真言宗)とか山伏(修験道)の姿がここではさっぱり見えてこないのである。真言宗などはこの時代の皇室の菩提寺(泉涌寺)なのだから有力僧の一人や二人派遣してもよさそうなのだが、していない。いずれも確執の負け組(上皇側)に接近するリスクを回避したように見えるのだが…はてさて真実は奈辺にあるのだろう(^^;)

…そしてどういう訳か、畿内にはあまり勢力基盤を待たず、また妖怪変化の専門外であるはずの禅僧=玄翁和尚にそのお鉢が回ってきたのである。その間の詳細な状況は、残念ながらよくわからない。

…ともかく、玄翁和尚はこれを受け入れた。

そして殺生石済度はこの年の8月15日に滞りなく行われ、翌年勅額が下賜されたのである。

※勅令は現役の天皇の名において出されるので名義は後円融上皇ではなく後小松天皇ということになる。

■玄翁と賓斥の250年

さてそれで終われば事実関係は割と単純なのだが、実はこれには後日談がある。

なんと玄翁和尚は、殺生石済度ののち曹洞宗上層部(総持寺)から賓斥処分(=破門)を言い渡されているのである。この処分は江戸時代になってから撤回され、現在では一応宗教上の名誉回復が行われているのだが、どういう経緯で破門に至ったのか理由はまったく不明で、現代に至ってもその謎は解かれていない。

なおミスリードを防ぐために付け加えておくと、当時の曹洞宗の人事記録では理由は不明ながら二十五哲と呼ばれた有力僧のうち十四名が同じく賓斥処分となった記述がみえ、宗派内でなんらかのパワーゲームが行われていたような形跡が伺える。その詳細は素人には知る由もないが、朝廷と幕府がゴタゴタしていた一方で曹洞宗にも内紛があり、玄翁はその派閥争いの中で貧乏くじを引かされた側のグループにいた…ということになるのだろう。

そして最終的に、玄翁は皇室から勅額を受けた名誉と破門の不名誉の双方を得たのである。玄翁はこれを抱えたまま応永7年(1400)、71歳で没した。

…ところで本山である総持寺を破門されても、玄翁和尚には自派としての諸寺があり、その後も寺のネットワークは長らく維持された。この団結力は相当なもので、その核となった玄翁の遺徳がいかに大きかったかを示している。

そしておよそ250年後、江戸幕府の宗教政策で本末制度(=宗派ごとの寺の序列関係を明確化する)が徹底されたとき、玄翁派寺院は曹洞宗本山にとって無視できない規模となっていて、ふたたび宗派内に迎え入れられ、そこで名誉ある一定の地位を占めることとなった。これは驚くべき世代を超えた物語といえる。

そしてここが肝心なのだが、この破門の250年間が、玄翁派寺院により自派の開祖=玄翁の物語を派手に格好よく語り広める伝道と広報の期間となった可能性が高いのである。

その動機はもちろん源翁の不名誉の払拭で、さればこそ事実関係としては温泉地で法要を営んだという以上ではなかった筈の殺生石のエピソードが、悪霊退治の英雄伝説としてリファインされていったのだろう。

…そう考えると、殺生石伝説の本当の面白さというのは、そのストーリーもさることながら、成立までの過程のほうにあるような気がしてくる。玄人好みの、動機をもつ者たちの渋い物語が、そこには見え隠れしているのである。

<つづく>