2014.01.09 狩野三郎行広、鹿の湯に至りし事(その2)

■ 湯川を遡ってみる

さてそれではいよいよ茗ヶ沢から湯川を遡ってみよう。

まずは一段下の河岸段丘から湯川と那珂川の合流部にアプローチしてみた。…が、残念ながら藪ばかりで谷底にはさっぱり視界が通らず、対岸側からも断崖にアプローチする道路が通行止めになっていて、視界の通る位置までは到達できなかった。

うーむ、遠景からみれば 「あの辺りだな~」 というのがある程度分かるのに、まさかこんなところに21世紀のプチ秘境があったとは……

仕方がないので、方針転換。素直に那須街道を北上しながら川をちょこちょこ覗く程度にグレードダウンして再出発した(笑) …なんだか志が低くなってしまったような気がしないでもないけれど、まあ気にしないで行こう。

ところで狩野三郎行広の伝説は口伝のバリエーションがいくつかあって細部が少しずつ異なっている。明文化されたものでは宝暦年間(1673-1680)の那須記が最も古そうなものなので、ここではそれを抜粋してみよう。観光案内における温泉開基の物語も、おおよそこれをベースにしている。

【那須記:温泉大明神の事】

那須野の北に当つて高山あり雪不尽山と言ふ ふもとの谷に霧有ヶ谷と言ふ谷あり ここに万病を治する温泉あり 其の由来をたづぬるに人皇三十五代舒明天皇の御宇に狩野三郎といふ猟師あり ある時鹿狩りに出でてけるに白鹿にゆきあひ大いによろこび何方までも追ひ行きしに雪不尽山の幽谷に入りて見えず しかるところに老翁一人あらはれ山で三郎に向つて宣ひけるは 我は温泉の霊神なり この深谷に万病を治する温泉あり 汝早く民に教へて病苦を救ふべしとて先だつて谷に入り三郎あとに続いて行き見れば温泉よりたちのほる煙は峰の風に横おれて谷を埋み風暫くも静まれば煙高山に立ちのほりて白雲となり老翁口より生息を吹き給へば風となつて雲霧を払ひ万物明らかに見えたり 老翁の曰く 上に出る温泉は寒にして諸創ならびに諸眼を治すべし 下に出る温泉は暖かにして諸病を癒し白髪も黒きに帰るべし 我は温泉神なり と消え失せ給へけり 三郎ありがたしと伏しおがみやがて此処に社をたて神霊をあがめ奉るなり 其の後舒明元年より二百三十五年経て清和天皇の御時 左大臣兼行 左大将藤原時平 菅原朝臣善行等貞観五年癸未十月七日に帝に奉る 那須の温泉神に勅宣の書を奉り従五位上勲五等温泉従四位下を授くとなり

うーむ…w 前回月山寺についてにわか勉強したお陰で、修験道(というか真言密教的な)開山譚の1バリエーションであることが一発で見破れるぞ(笑) こういう正体不明で自己顕示欲MAXのおっさんが現れて 「我は○○神なり~」 とセールストークを始めるのは、真言密教系の修験道でよく見られる縁起物語の定型パターンだ。だからここは後から追加された山岳修験のコマーシャル部分とみなしてばっさりカットしていい。

そうなると、シンプルに白鹿を追って温泉にたどり着いた話の骨子の部分だけが残る。まさに、シンプル・イズ・ベスト。事実は思いのほか単純なのだろう。

※さらに狩野三郎が那須郡の郡司であった…とするバリエーションもあるのだが、郡司を務めるような有力者がこんな辺鄙(へんぴ)なところに住んでいたというのはおかしな話で、どこかの時点で話に尾鰭が付いたものだろう。そもそも狩野三郎の活躍した630年代はまだ律令以前の時代で、"郡" どころかその前身の "評" すら置かれていない。よって狩野三郎の身分は辺境に入植した半農半猟の開拓民と考えるのが筆者的には妥当のような気がしている。

その狩野三郎が鹿を追ったのは、農閑期であった晩秋から冬にかけてであったとされる。昔の日本の伝統的な鹿狩りは近代的なスポーツハンティングとは違って作物を荒らす害獣駆除を兼ねていた。山間部の農家は、秋の収穫の後に暇ができると、炭焼きなどを行いつつ鹿や猪を捕っていたようだ。

農閑期の狩りは、ファンタジー映画に出てくるイケメン狩人のように颯爽と草原を駆け巡って弓矢をピュンピュンと飛ばしまくるようなものではなく、もっとラクに罠を仕掛けて捕るのが多かった。当時の那須は上の写真のような下草の刈られている "里山" ではなく、ほとんどが未開の原野である。そもそも走り回るというイメージは持たないほうが良いのかもしれない。

昔の原野の面影は、主要道路からほんの少し脇道に逸れれば、現在でも見ることが出来る。ご覧の通り下草(笹竹)がびっしりと生えていて、視界は通らない。こんな状態であるから、いかに "山の民" であった狩野三郎といえども、そんなにホイホイと山野を縦横に移動できたとは筆者は思っていないのである。

ではそんな原野でスムーズに移動しようと思ったら、どうすれば良いか。これはもう、川(沢)をたどるのが一番手っ取り早かった。現代でも登山道がしばしば枯沢と合致しているように、藪の多い山林を移動するときは沢筋をたどるのが古今東西共通のセオリーになっている。…そしておそらく、狩野三郎はあるとき、この沢筋を歩いていて "白い鹿" と出合ったのだろう。

■ 湯川で出会った "白い鹿" を追う

さて那須街道(r17)を北上して道の駅:那須友愛の森から左折し500mほど行くと、湯川と交差する。ここにかかる "湯川橋" から川の状況を見てみることにしよう。茗荷沢からの距離はおよそ2kmほどである。

湯川は "川" というよりは "沢" といったほうが良い規模の水の流れで、橋も地味に短いのでよほど注意していないと見落としてしまう(笑) それでもなんとか見つけて降りてみると、下手な護岸工事の施されていないすっぴんの姿をみることができた。

一見すると渓流釣りに向いていそうな川相にみえるけれども、魚はほとんどいない。強酸性の温泉が流れ下る川なのでここには水棲生物が住みにくいのである。ただ周辺の小沢の水がどんどん合流してくるので下流になるほど酸は希釈され、那珂川に合流した後は生物相に影響はほとんどなくなる。

流れの緩やかなところには、不思議な白い沈殿物がみえる。筆者はこれが伝説に出てくる "白い鹿" の正体なのではないかと思っている。その正体は、遥か上流から流れてくる "湯の花" だ。この付近で目に付きやすいのは水中の沈殿物よりも水面すれすれの石の表面にこびりついた粉末で、こんな程度のものでも硫黄の香りがするので単なる泥とは違うことがわかる。

狩野三郎はあるとき鹿狩りを名目に家を出て、何かの拍子に湯川を遡上してみることにしたのだろう。そして茗荷沢から2kmあまり遡ったところで(※もう少し下流側でも見られるかもしれないが)、筆者と同じようにこの不思議な白い粉末に遭遇したのに違いない。

2kmといえば平地なら徒歩で20~30分圏で、とりたてて大冒険という距離感ではない。温泉の神様は親切なことに、こんなご近所にまで秘密の招待状を届けてくれていたわけだ。そして狩野三郎は、それに気づいて幾許かの興味をもったのだろう。

さらに登って守子橋までやってきた。守子と聞いてピンと来ない人はサファリパーク入口付近と思えばよい。ここからも湯川を見下ろすことができる。

茗荷沢からの距離はおおそ3.5km、源泉からは5km…このあたりまで来ると、流れの緩やかな水底に湯の花の沈殿が明瞭に確認出来るようになる。

さらに遡ってファミリーマート脇の細道に入り、名無し橋から下を覗いてみた。

川相はこんな感じで、眼が節穴の人が見ても何も感じないかもしれないけれども、近隣の渓流の水の透明さ加減を知っている人であれば "普通じゃない" ことに気づく。

このあたりまで来ると川の水は硫黄泉特有の白濁した色になってくる。一見すると都会の生活雑排水みたいに見えるかもしれないけれども(笑)、全然ちがう。あたりにはほのかに温泉の香りが漂っている。

川底の湯の花はこんな感じである。水流の早いところにはあまり溜まっておらず、場所によって見えたり、見えなかったり…を繰り返していく感じだ。

さらに遡って、番地がよくわからないのだが高原保育園近くの名無し橋。源泉からは3kmほどの位置に当たる。

世の中の景気が上向いてきたせいなのか、ここでは別荘の建設が行われていた。お金持ちには気前よく消費をしてもらわないと筆者のような末端までなかなか恩恵が回らないので(笑)、これは喜ぶべき傾向のような気がする。

…それはともかく、湯川はそのすぐ脇を流れ下っている。

おお…、見れば、ここでは川はもうすっかり温泉色ではないか…!

源泉から3kmあまりも流れ下ったところなので、さすがに "湯" といえるほどの熱さはないけれども、手を入れてみたところ水道水ほどには冷たくはなかった。真冬の1月の川としては十分に暖かい部類ではないだろうか。

水底の湯の花も非常にハッキリとみえるようになった。ここまで登ってくれば、さすがに素人でも 「この上流には何かがある」 と気がつくだろう。

■ 一見茶屋から上流域へ

さらに登って一見茶屋の交差点から板室方面に折れ、湯川との交差ポイントを探した。

ここには近光橋という橋があり、湯川を見下ろすことができる。ちなみに源泉からは2km、茗荷沢からは6kmあまりの地点だ。

この付近から上流は、しばらく風流とは無縁の完全護岸固めの区間が続いている。…建設省(当時)ももう少しセンスのある工事をしてくれると良かったのだが…まあいいか。

人工的に固められた河床はレンガ色っぽい着色コンクリートになっているようだが、すっかり湯の花で覆われて色が変わっている。…こんな珍しい光景があるのに、観光資源に活用されることも無くほったらかしにしなっているとは実に勿体無い気がするな…

さらに進んで三井橋までやってきた。向こう側に見える建物はホテルサンバレーである。源泉からは1.3km…もう温泉街まではすぐそこだ。

ここも護岸工事でガッツリ区間だが、ここから見下ろす湯川は、まるでペンキでもぶちまけたかのように湯の花で染まっていた。

河床部をアップでみるとこんな感じである。落ち葉の表面に湯の花が析出して石膏細工みたになっているのだろうか。かなり派手派手しい光景になっている。ここでは黄色味が強めに出ているようだ。

やがて落ち葉エリアを過ぎると温泉街に入り、湯川の河原はこんな真っ白な状態になる。石が黒っぽくみえるのは温泉に含まれる金属硫化物によるものらしく、そこに白っぽい湯の花が析出するのでコントラストが非常に明瞭になっている。ここまで来ればもう狩野三郎は 「いったいこの先に何があるのだろう?」 とワクテカしながら登っていた筈である。

さて余談になるが延喜式(延喜五年=905年~延長五年=927年頃成立)の神名帳の巻には温泉神社が十社含まれる。知らない方のために説明すると、延喜式とは朝廷の儀式や作法を記したマニュアルで、その中に神事に関わる項目があり、全五十巻のうち二巻分が神名帳となっている。ここに記載されている神社はすくなくとも1100年前には中央に名の知られていた古社ということになり、ステータスは非常に高い(→ "式内社" などと言う)。

那須温泉神社はそのうちのひとつなのだが、格式について感心する以前に、現代を生きる我々は二千八百六十一社の神名が載っている中で温泉神社がわずか十社という少なさについて驚くべきだろう。現代人にとっては日本は世界に冠たる温泉王国であるけれども、平安時代初期にはその大部分が未発見状態で、ほとんど世に知られていなかったという実態が、延喜式からは垣間見えているように思える。

ところで筆者はここで少しばかり思うところがあり、式内社と関連する温泉の泉質と湯の花の色傾向をざっくりと表にしてみたのだが、結果は以下のようになもので思わずニヤリとしてしまった。

なんと十社中八社までもが硫黄泉または硫酸塩泉で、硫黄系の泉質である。そしてこれらの湯の花の色は、硫黄泉は白系 (実際にはいくぶん黄色っぽいのだが四捨五入してここでは白としておく)、硫酸塩泉は褐色系で、また含鉄塩化物泉である有馬温泉も褐色を呈する。

ここから何が言えるかというと、延喜式の頃までに発見されてそれなりに名の通っていた温泉は、ほとんどが 「色つき」 なのである。今回は個別の開湯縁起はいちいち調べていないけれども、基本的に "肉眼で見て湧出箇所が分かりやすい" というのが古い時代の温泉の共通項のように思える。…その発見プロセスは、おそらくいま筆者がたどっているのと似たようなものであったことだろう。

※色付きでない温泉は、よく寒い季節に動物が集まっていることから 「発見」 に至るケースが多かった。道後温泉は鳥(鷺)が足を浸していたことから発見されたといい、他には蛇/狐/熊/猿など色々な生物が絡んだものがある。ただそういった生物指標系の発見譚が増加するのは平安時代も中盤以降になってからのことで、少なくとも10世紀以前の段階に於いては、温泉の発見は目視による源泉付近の変色がきっかけで為されたと考えられる。

狩野三郎が見たこの白い川筋は、300年後(→延喜式の時代)でも国内に十座しか温泉神社が無いことからもわかるように、きわめて珍しいものであった。那須国ではもちろん初の発見であったし、後に那須国を吸収合併した下野国全体まで範囲を広げても最も古い。…というか、狩野三郎はおそらくこの世に 「温泉」 というものが存在することをそもそも知らなかったのではないだろうか。

そんな彼が、ついに河原から熱い湯が滔々と湧き出しているのを見つけたとき、その驚きは只事ではなかったはずである。地面から湯が沸いて川となって流れているなど、当時の常識では "有り得ないこと" であっただろうし、しかもその奇跡の場所は 「色付きで」 わかりやすくマーキングされていた。古代人であれば、まさに "神の存在" を感じたのではないだろうか。

さらに源泉の湧くその奥には、濛々と煙を上げる殺生石の噴気地帯を見た。現在の殺生石はずいぶんとおとなしくなってしまっているけれども、かつては地熱が90℃ほどもあって近づくことさえ出来なかった時代がある。これもまた、驚くべき光景として彼の目に映ったに違いない。

そして狩野三郎は、尊敬と畏敬の念をもってこの地に社を建て、温泉を神として祀った。最初の社殿はおそらく源泉のすぐ脇に建ち、ごく質素なものであっただろう。那須温泉神社の起源は、そんな素朴な驚きと感動からはじまったのではないかと筆者は想像している。

さて蛇足になるかもしれないけれども、参考までに河原からの自然湧出の事例として、草津温泉の賽の河原の写真(↑)を紹介しておきたい。硫黄泉ではないので那須湯本のような派手な湯の花の沈着はみられないけれども、往時を偲ぶ手助けにはなればと思う。

現在の那須湯本の源泉(河原に数箇所分散している)は箱で覆われてしまって共同浴場や旅館に引湯されており、湧きっぱなしの裸の迫力というのは見ることができない。しかし狩野三郎の見た原初の温泉には勿論そんな覆いなどはなく、おそらく湯の花をたっぷりと湛えた白いプールにゴボゴボと湯が噴き出す野性味溢れる光景が見られたのではないかと思う。神と人との出会いの場としては、このうえもない劇的な舞台であったといえそうだ。

■ まとめ

そんな訳で、ここまでの状況を簡単に地図に書き込んでまとめてみた(↓)。茗荷沢の温泉神社を基点にすると半径2km圏を越えるあたりで "湯の花" を確認出来るようになり、そこから上流側に延々6kmほどに渡って白い沈殿物を追うことが出来る。集落から2kmといえば誰でも歩いて行ける距離であり、他にもこの湯の花を見ていた人がいたに違いないのだが、残念ながら 「見えていても視えず」 で誰もその流れ来る先を確かめには行かなかったらしい。

しかし狩野三郎は少しばかり好奇心に富んでいて、他の人よりも先にこれに気がついたのだろう。それを追っていくプロセスを "白鹿を追って山に分け入った" と解釈すれば、鹿の湯の開湯縁起は実に自然ななりゆきでもたらされたことがわかる。

現代に伝わる開湯縁起は、ここに神仙思想とか修験道の要素が覆いかぶさって神話めいたストーリーになったもののように思える。特に白鹿は中国の神仙思想で吉兆をもたらす動物として扱われていて、しばしば日本の神話にも登場する。このあたりを因数分解して再解釈していくとまた面白い要素が浮かび上がってくるかもしれないけれども…面倒なので今回はそこまで踏み込むのはやめておこう(ぉぃ)

さて茗荷沢ではその後、湯川に沿って温泉に至る道が開かれ、集落には源泉から温泉神社が勧請された。そのあたりの経緯を記した詳細な資料は残っていないようだが、地域の構造をみれば現在の那須街道の原型が茗荷沢を里宮、源泉を奥宮とする超ロング参道として開かれたものであることは明らかだろう。ただ温泉が有名になると村人はこぞってそちらに引っ越して集落(温泉街)を形成してしまい、温泉神社も湯本の集落内で完結してしまったので、茗荷沢が巨大門前町に発展することは無かったようだ。

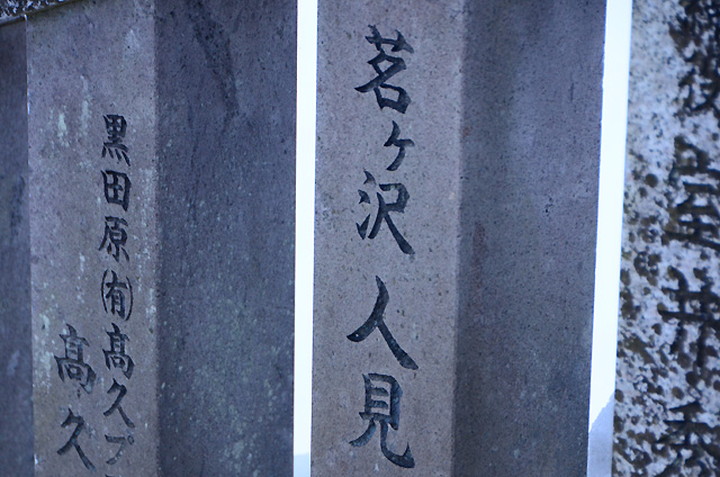

後に狩野三郎の子孫は人見氏を名乗り代々温泉神社の宮司を務めた。その由来が 「人の見ざるものを見た」 であることは既に述べたとおりである。

面白いのは茗荷沢(茗ヶ沢)に残った本家らしい家系が後々の代に至っても温泉神社本殿の鍵を管理したといわれることで、かつては神事を行う際に茗荷沢の人見家がかならず関与するしきたりがあったらしい。(※現在のことは根掘り葉掘り聞いていないのでよくわからない)

この人見家は、もし途中で断絶がなければ那須氏よりも遥かに古く、中央貴族である藤原氏に匹敵する歴史をもっている。なにしろ温泉の発見は大化改新(645)の前であって、中央では藤原氏の祖=藤原鎌足がまだ中臣姓であった頃なのだ。

田舎の庶民出の家系がこれほど長く続いたというのは珍しい。古社の宮司となった家は長続きする法則というのが日本にはあるけれども、千年を越えて続くというのは余程の事である。温泉神の加護というのは、どうやら只事ではなかったということなのだろう。

さてそんな訳で今回のレポートはここまでである。鹿の湯、および那須温泉神社の周辺についてはこの他にも面白い切り口がいくつもあるのだが、詰め込みすぎると訳の分からないレポートになってしまうので(笑)、それらについてはまた機会を改めて触れてみようと思う。

ヽ(´ー`)ノ

<完>