2015.06.27 日本最北の城下町、松前を訪ねる:前編(その2)

■ 道南十二舘の話

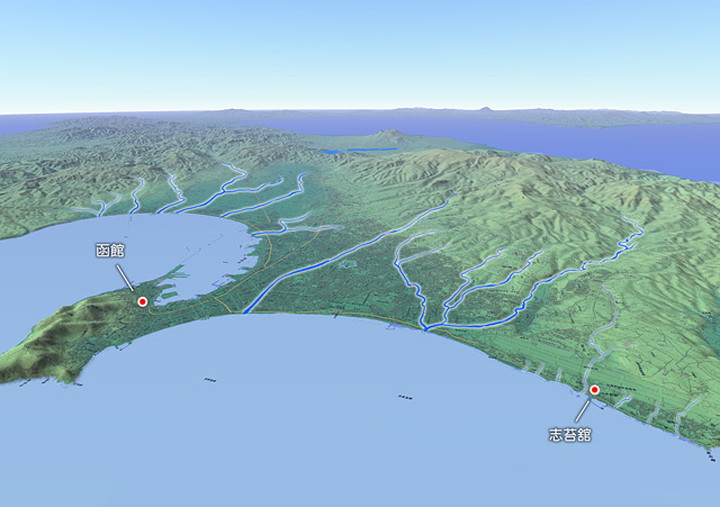

さて松前に向かう…とさきほど書いてはみたけれども、その松前藩の成立について理解するには、和人の最初の入植地、道南十二舘について知っておかねばならない。そんな訳でここで旅の前後を入れ替えて、函館空港付近にワープしてまず道南十二舘の話をしておきたい。ここから志海苔(志苔)、茂別を経由して松前に向かうと、ちょうど話が通じやすいのである。

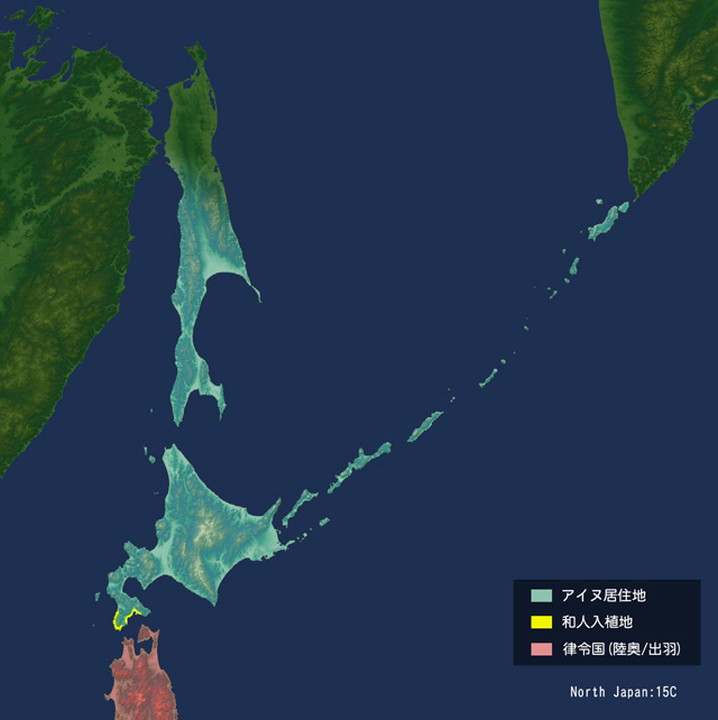

道南十二舘とは、律令の圏外=北海道南部に入植した初期の和人の12箇所の拠点のことを言う。鎌倉時代に蝦夷管領となった津軽安東氏の支配の拠点ともなったところで、舘(たて)とは昔の言い方で城塞のことである。当初は流罪人の監視所から始まった蝦夷管領:津軽安東氏の出張所のようなものであったらしいが、時代が下るとやがてアイヌとの交易拠点+和人集落の防衛拠点としての意味合いが大きくなっていった。それぞれの舘にはそれを治める親分が居て、みな津軽安東氏の郎党である。

これらの和人の入植地と北海道以北のアイヌ人の活動範囲とを比較すると、和人側の拠点はまるで漫画チックなまでに小さく、心許ないような印象をうける。

とはいえこの入植形態は和人側にとってもそう居心地の悪いものではなかったらしい。本州では収入=農業生産なので土地に執着する必要があるけれども、蝦夷ヶ島(北海道)では気候が厳しすぎて農業は成立せず、またアイヌが自分から交易品を持ってくるので "取引所" となる場所さえ確保していればそこそこの儲けはあったのである。

稲作の民である和人にとって、農業生産性の見込めない土地などいくらもらったところで意味はない。ゆえに鎌倉武士の主従関係の基礎となった "土地による恩賞" のシステムはここでは機能せず、かわりに "交易権の付与" が主従関係の要(かなめ)となった。蝦夷の経営はこの後もずっとこの思考で為されており、なんと明治維新まで400年余りも続いていく。

■ 志苔舘

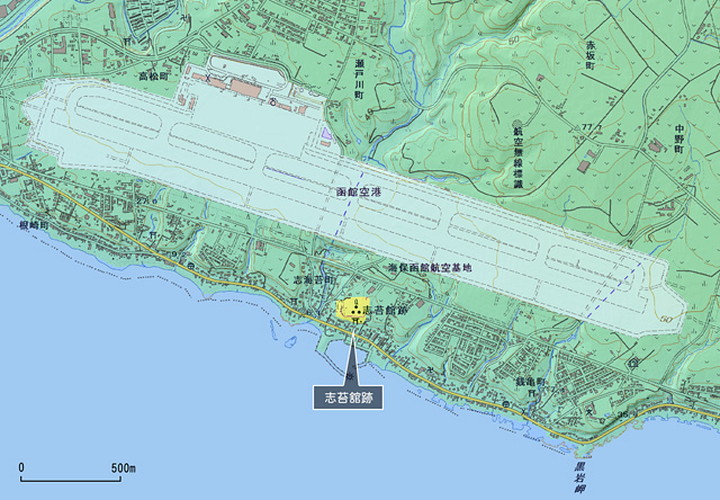

さて前振りはそのくらいにして、さっそく函館空港方面にやってきた。ここには道南十二舘のなかでも最も東側に位置した志苔舘(しのりたて)の遺跡がある。

志苔舘遺跡は函館空港に隣接したこんな(↑)位置にある。地図上では3000m級滑走路のインパクトにすっかり負けてしまっている(?)感があるけれども、ここは和人の足跡をたどるうえでは貴重な遺跡である。

志苔は松前氏が台頭してくる以前の和人の勢力圏のほぼ最奥地で、そのつくりからは異民族であるアイヌの中に恐る恐る侵入した和人の心理のようなものを窺い知ることができる。

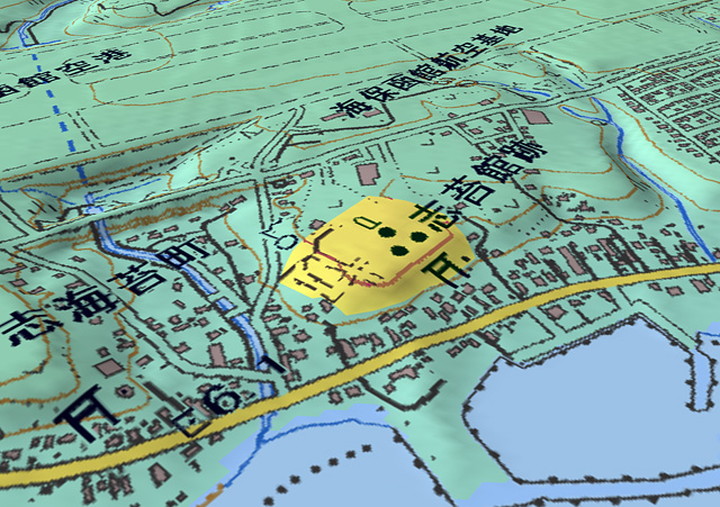

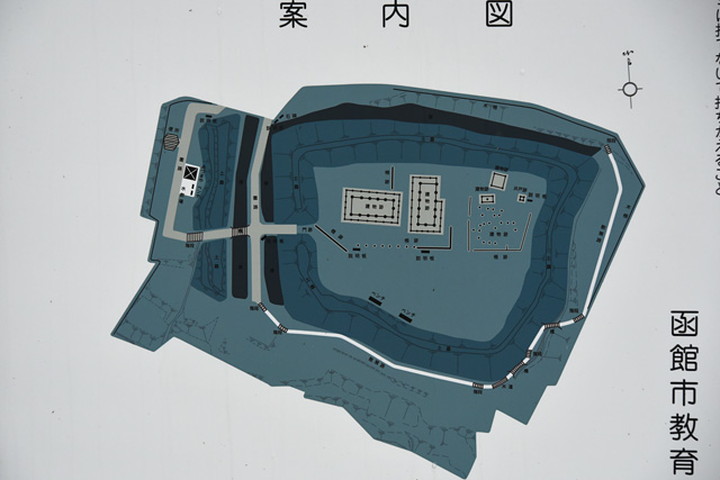

R278から空港の滑走路中央付近で北側に折れて、かなり細い道を駆け上がると、そこに忽然と土塁が表れた。遺跡の規模は東西150m、南北100mほどあり、土塁の内側は80mx60mほどの四角いエリアとなっている。

舘は自然の丘陵を利用して山城風につくられており、海面からの高さは約25mほどあって視界はよく効く(函館山もよく見える)。周囲には空堀を備えてまさに砦そのものの構造で、多分にアイヌの襲撃から身を守ることを意識して作られたものであることが見て取れる。

土塁は現在では単に "土を盛っただけ" という状態でしかないが、舘が現役の時代はここに板壁や柵が築かれて容易には越えられない防壁となっていた筈である。ここを中心に、海岸添いに和人の集落が形成されていた。

土塁から見下ろすと、現在の志海苔(しのり)の海浜集落と、はるか向こうにかすかに下北半島がみえる。背後にある空港は元は山の斜面で、後背地に余裕はない。

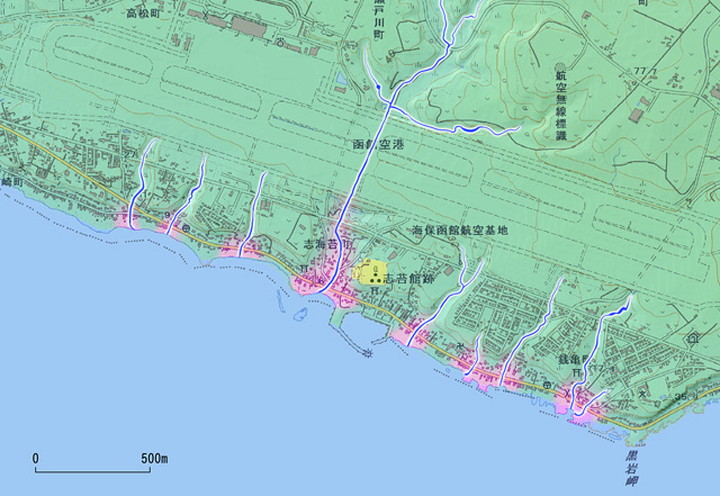

昔の志海苔の和人集落は、今見ているような海側の狭い平地にやはり密集してつくられたのだろう。地形的に縦深性はまったく無いから、襲われたらひとたまりもない。緊急時にはいちはやく舘の土塁のなかに逃げ込む以外の対策を筆者はどうにも思いつくことができないけれども、実際ここは戦闘であっという間に落とされた不名誉な実績がある。

集落にはたった一本、小さな川が通っている。名を志海苔川 (しのりがわ) といい、全長はわずかに約4kmである。かつては村を支える水源であったようだが、2週間も雨が降って増水した状態でこの水量であるから、普段は本当にチョロチョロといった流れと思われる。

そんな志海苔集落は、戦国時代以前の北海道を描いた唯一の歴史書である "新羅之記録" (松前景広/1646) によると 「志濃里之鍛冶屋村家数百」 と書かれている。水源の容量的に果たしてそこまで大きな集落が本当に成立していたのか、実のところ筆者は疑問に思っていた。

しかし調べてみると、この付近には全長数百メートルの極めて短い沢筋が何本も通っている。これらがそれぞれ数十軒の集落を潤せば、非常に細長い海浜集落の連続体が成立しそうである。志苔舘はちょうどその中心付近で、全部まとめて一応 "城と城下町(未満?)" のような構造になっていた可能性はある。それなら百軒超の集落規模にも現実味がでて来よう。

ただし集落はあっても農業生産性はゼロなので、穀物の自給はできない。海上封鎖をされたら漁にも出られなくなるから、あっという間に干上がってしまう脆弱性に変わりはなかっただろう。

※比較の対象となるものか少々微妙ではあるけれども、享保年間に編纂された津軽一統志(喜多村政方)によれば、松前藩による統制で蝦夷の交易港が3港(江差、松前、函館)に制限されていた江戸時代、大型船の停泊できる最も条件の良い良港として栄えた函館(亀田)の集落数が1669年の頃に200軒余とある。北前船の往来の盛んなころにこの程度であるから、和人の支配が進んでいなかったその200年前、しかも辺境の辺境である志苔舘の集落規模は、あまり過剰に評価しないほうが良いかもしれない。

※志海苔のこの豊かな水資源は、函館よりもよほどすぐれているように思える。函館山には護国神社脇(≒原初の函館)を流れ下る沢筋が1本しかなく、あとは3kmあまりも砂州側に出て亀田川(当時は函館湾側に注いでいる)の水に頼るしかない。しかしそこは防衛にはまったく不向きのフルオープンスペースなのである(^^;)

ところで上空5000mほどから函館平野を俯瞰した図をみると、付近の和人の入植地は、志苔舘にせよ函館にせよ、広い平野の一等地ではなく山側ぎりぎりのかなり微妙な位置にある。

これは特に平野に面した規模の大きな河川の流域、つまり狩猟の適所とか、鮭が大量に上ってくるような河川はみなアイヌの勢力圏で、後からやってきた和人が入り込むスキがほとんどなかったことを示しているように思える。すくなくとも鎌倉から室町初期、14世紀頃までの和人の勢力圏は、こんな面どころか線にもなっていない 「点」 みたいなものだった。ようやく城塞のようなものが出来たのが15世紀の初頭~中庸の頃で、それは陸奥国側で南部氏の伸長により追い出された地方豪族がぽろぽろと入部して、津軽安東氏の郎党として身を落ち着けた時期と重なっている。

……で、身を落ち着けた彼らが何をしたかというと、戦争ではなく商売なのであった。和人はどこまでいっても米食なので、これは本州産のものを買わねばならない。そしてその原資はなにかというと、アイヌ人との交易で稼ぐしかなかったのである。

■ アイヌとの交易とは

さてここでどんな交易がおこなわれたかと言うと、アイヌ側は鮭(サケ)、鰊(ニシン)、野鳥、海獣、熊や鹿の毛皮などの狩猟採集品や、遠く樺太~中国北部経由の大陸からの交易品(いわゆる蝦夷錦など)を持ち込み、和人側は米、麦などの穀物や酒、茶、煙草などの嗜好品、漆器、反物などの日用品、そして鉄などの金属製品を持ち寄った。

これらの交易は、毎日営業している常設の商店街のようなものがあった訳ではなく、一種の "イベント" として時々市が開かれて取引されたらしい。今の感覚でいえば、公園の片隅で開かれているフリーマーケットのような雰囲気を想像すれば実態に近いのではないかと思う。

アイヌ文化には、古くから村の境界や峠などに無人店舗のような場所をつくり、余剰生産品を持ち寄っては "勝手に置いて、勝手に持っていく" という形の取引があった。和人はこれを発展させて入植拠点である舘でマーケットを開いたようである。とはいえさすがに "勝手に置いて勝手に持っていく" という訳にはいかず、交渉によって一定の交換レートが決められた。アイヌは貨幣経済を持たなかったから、取引はすべて物々交換である。

ただその交換レートは和人側に随分と有利に設定されたらしい。それは高付加価値品(特に工業製品)を持っていたのが圧倒的に和人の側で、アイヌ側の提供するのは狩猟、漁労による一次産品が多かったためである。これは現在の先進国と途上国の貿易関係にそっくりで、商取引の原理の普遍性がほの見えている。

この力関係はアイヌ側に不満を抱せたかもしれないが、しかし一度知ってしまった文明の利器は彼らの日常生活に深く溶け込んで、自給できない以上は言い値で買うしかないのである。何より13世紀より前の北海道原住民は石器と土器と骨器で構成された擦文文化の中に居り、和人の文明を導入したことで質的変化が起こってアイヌ文化に脱皮したという経緯がある。そういう意味では、アイヌはその成立の時点から和人に大きく依存する運命にあった。

交易品のなかで特にアイヌの生活に欠かせなかったのは、鉄製品であった。不思議なことに北海道には砂鉄が豊富にありながら、アイヌは製鉄とか鍛冶といった金属産業を持たず、また育てることもしなかった。鍋、釜、包丁、刀剣、はては縫針に至るまで、金属器はすべて和人が提供していたのである。

…だがこれがやがて、悲劇を生むことになる。

※写真は函館北方民族資料館の展示より(撮影許可を頂いています)

※刀剣の意匠に関してはアイヌの好みに合うようなアレンジはあり、いわゆる蝦夷刀が成立している。

さて時は室町中期、康正二年(1456)の春のある日。アイヌの青年がこの志苔舘にやってきて、和人の鍛冶屋に小刀(マキリ)を注文した。このとき鍛冶屋はどうやらかなり強気の価格を提示したらしく、出来栄え具合と値付けについてアイヌ青年と口論となった。

なにしろアイヌは鉄を自給できない。多少 "ふっかけて" やっても構うまい…と鍛冶屋の側が思ったかどうかは定かではないが、アイヌ青年側も引かず、ついに喧嘩となった。そして鍛冶屋はなんとその小刀で青年を刺し殺してしまったのである。

これが切っ掛けとなり、それまで部族ごとにバラバラであったアイヌ人は急速に団結し、一斉蜂起して和人の館を次々と襲撃し始めた。リーダーは函館近郊のコシャマインという族長である。彼らの和人に対する不平不満が爆発したともいえる事件だが、これが北海道史の中でも大きなターニングポイントとなるコシャマインの戦いと呼ばれる戦乱の始まりであった。

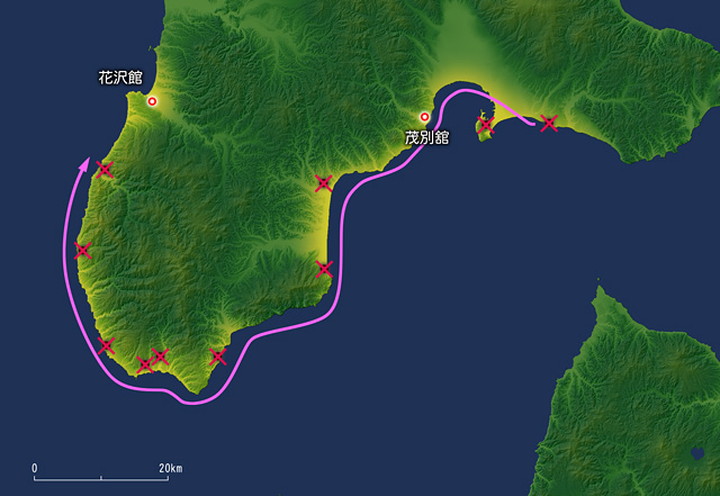

アイヌの武器は狩猟で鍛えられた毒矢の技術と、皮肉なことだが和人の鍛冶屋が供給した刀剣類であった。事件の端緒となった志苔舘はアイヌの大群に攻められてあっさりと陥落。函館も落ちて、こちらはアイヌ連合軍の根拠地とされてしまった。そのままアイヌ軍は海岸添いに進撃し、和人の舘を次々と攻め落としていく。その勢いは圧倒的であった。

■ 茂別舘跡

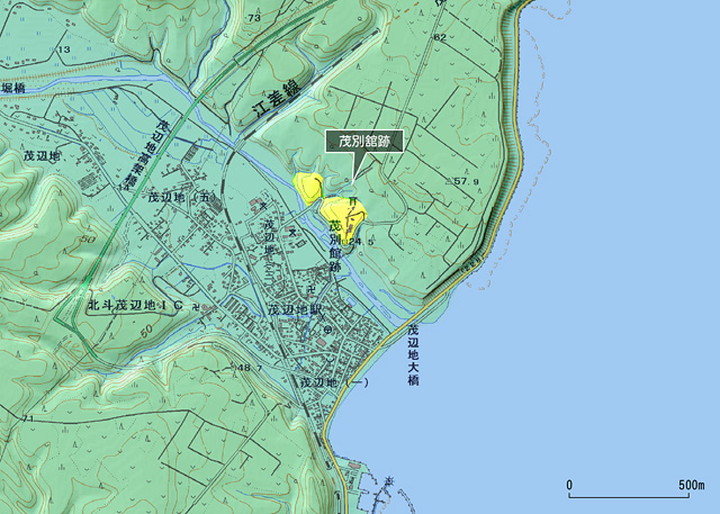

さて函館湾をぐるりと回って、ここは茂辺地(もへじ)である。現在では漢字の当て方が変わってしまっているけれども、もとは "茂別" と呼ばれていた。かつての和人の入植地のひとつである。

ここに茂辺地川を天然の堀、海岸の断崖を天然の石垣として茂別舘が成立していた。ここは津軽安東氏の傍流にあたる安東家政が治めていた舘で、彼は実質的に道南十二舘を統括する守護の地位にあったらしい。

ここは地の利があって守りが固く、城塞としては実によく作られていた。函館方面からアイヌが攻めてきた場合は和人地の防壁として機能することが期待されていたし、事実コシャマイン軍はこの城塞を攻めあぐねていた。

しかし舘主である安東家政は野戦に打って出るのではなく最初から籠城してしまったため、アイヌ軍は周囲を包囲したまま敢えてここを攻め落とさず、放置プレイに徹する戦術に切り替えた。お蔭で安東家政は何の活躍もできないまま孤立して籠城を続ける以外になくなったのだが…はっきり言って、これは恰好が悪すぎる。

アイヌの主力軍はその間にもどんどん他の舘を攻め滅ぼし、茂別舘が他の舘と連携して兵力を集中する機会を奪っていった。これは秀吉が小田原の北条氏を攻め滅ぼしたときの戦略にそっくりで、守りの堅固な小田原城を包囲したまま遊軍で支城を次々と落としていったのを彷彿とさせる。どうやら軍略家としての才能は安東家政よりコシャマインのほうにあったとみてよいだろう。

さて筆者はその放置プレイの舞台となった(…って、全然カッコよくない ^^;)茂別舘跡にやってきた。ここは実質的に堀の役目を果たしていた茂別川である。さきに見た志海苔川と違ってここは水量が豊富で、鮭がよく上ってくる。

舘の跡地は現在では矢不来天満宮になっている。矢不来とは、コシャマインの戦いの際にアイヌの毒矢がこの舘の上までは届かなかったという故事によるという。神社は付近の浜辺に天神様(菅原道真)の像が漂着したので祀ったのが始まりだというが、漂着は文和年間(1352~1356)のことというので、事実であるならここが舘として整備される前から既に小さな祠が建っていたのかもしれない。

鳥居と拝殿はこんな感じである。ただし今回は神社探訪ではないので詳細は省略(^^;)

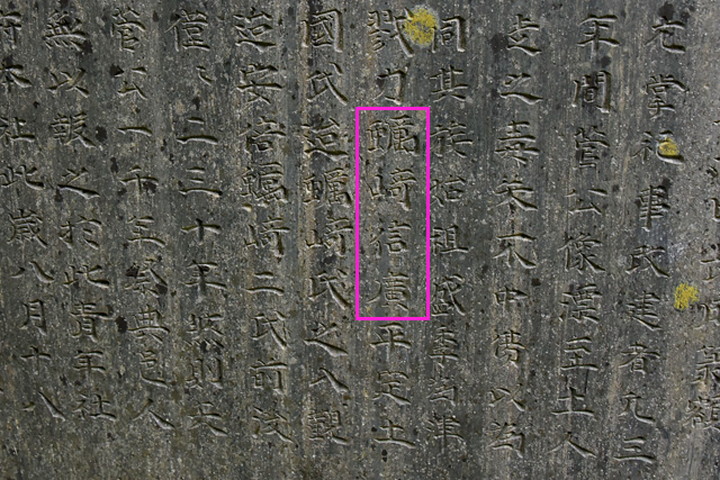

コシャマインの戦いについては、大正時代に建てられた碑にその経緯がざっくりと書いてあった。残念ながらアイヌの表記は 「土人」 となっていて21世紀的な感覚でいうと 「それはないんじゃないの」 的な感じだが、戦前は現地人というくらいの意味で土人という単語が使われていたので文意にツッコミを入れるのは筋違いである。

さて話をコシャマインの戦いに戻そう。"進撃のアイヌ" の勢いは凄まじく、やがて道南十二の舘のうち十までが落城してしまった。残った和人の拠点は江刺の花沢舘と放置プレイ中の茂別舘のみ。しかも兵力は分断されて互いに連絡もとれない。…これはもう、絶体絶命の危機である。

その残った最後の拠点=花沢舘に、先に紹介した蠣崎季繁が居た。南部氏に敗れて下北半島から逃れてきたのが前年であるから、ようやく冬を越して一息ついたところで今度はアイヌの大群に襲われたことになる。映画 「ダイハード」 でブルース=ウィリスは 「世界一運の悪い男」 を自称したけれども、なかなかどうして蠣崎氏の人生も波乱万丈である。

ただこの花沢舘には、陥落した他の舘からの避難民や郎党が押し寄せていて、彼らを組織することで一定の兵力は確保できる余地があった。そして指揮官としては、たまたま若狭から蝦夷に流れてきていた武田信広(甲斐武田家の親戚筋にあたり近江の出身と言われる)がいて、彼が蠣崎氏の客将となった。

この武田信広が、寄せ集めの和人軍をよく指揮して反撃を開始した。坐して待つは死あるのみであるから、もはや選択の余地はない。そしてなんと、どんなミラクルを発揮したのかよく分からないのだが、ついにアイヌ軍を統率していたコシャマインを息子ともども野戦で討ち取ってしまったのである。指揮官を失ったアイヌ軍は総崩れとなり、和人側は一発大逆転で劇的な勝利をつかんだ。

こうして渡党のヒーローとなった武田信広は、そののち蠣崎家の婿養子に迎えられ、蠣崎信広となった。放置プレイで何もいいところのなかった安東家政の発言力は落ち、渡党筆頭の実力者としてこの蠣崎信広が躍り出ることとなった。

そしてこの蠣崎信広が、のちの松前氏の祖になっていくのである。

コシャマインの戦いののち、アイヌと和人は和睦し、その支配地域の境界を定めた。東は知内川、西は天の川を境界とし、その本州寄りの部分が和人地として認められた。平野らしい平野の無い山と崖ばかりの土地であったけれども、ここに初めて和人は面としての支配地域を確定したのである。

蠣崎信広は、これで渡党の実質的なトップの地位をつかんだ。政治的にはまだ安東氏の配下にあって御用聞きみたいな立場ではあったけれども、のちに松前藩が成立する基礎的な条件はこのとき出来上がったといえる。

彼は花沢舘に隣接して新しい城塞=勝山舘を建ててそこに入り、息子である蠣崎光広を大舘に居れた。渡党の親分であった安東氏は当初はこの蠣崎氏の勢力伸長を快く思わなかったようだが、アイヌの襲撃はコシャマイン以降も断続的に幾度となく繰り返され、それを蠣崎氏が跳ね返し続けたので、ついにその実力を認めざるを得なくなった。それ以降の蝦夷の歴史は、大舘(松前)を中心に巡っていくことになる。

<つづく>