2015.06.27 日本最北の城下町、松前を訪ねる:前編(その4)

■ 松前、そして海岸線の "取りつく島"

さてそのまま松前湾に沿って走っていくと、白神崎から8kmあまりでにわかに市街地がはじまり、武家屋敷風の佇まいが表れた。ここが松前の城下町である。

「武家屋敷風」 なのは多分に観光振興的な演出(^^;)であって、これらの正体はいずれも商店街なのだが、気分が盛り上がるのは大変によろしいことなのでツッコミは入れない(笑) ただあまりにも忽然とこの風景が現れるので、初めて訪れる人は驚くかもしれない。

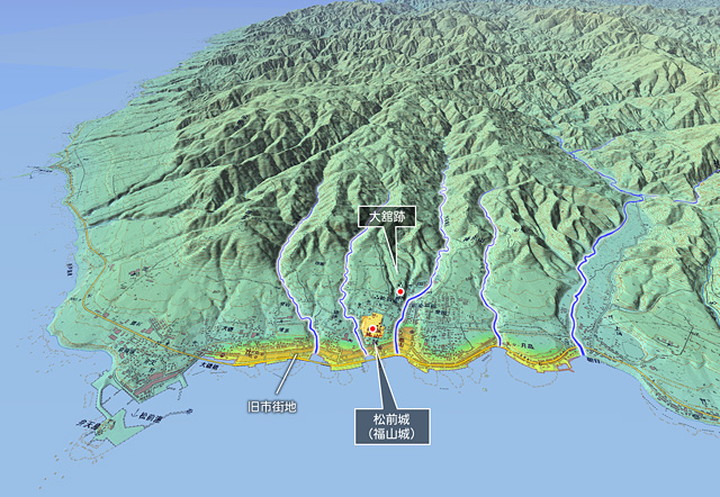

松前の城下町は上空から俯瞰するとこんな構造になっている。相変わらず山がちではあるけれども海岸近くには奥行きが500mほどの比較的なだらかな斜面があり、海岸線に添って2kmほどにわたって5本の川が流れ込むという河川の集中ポイントである。一見すると志海苔によく似ているけれども、こちらのほうが使える土地がずっと広い。

道南十二舘のうちここには大舘(おおたて)があった。蠣崎氏(松前氏)は当初はこの大舘を本拠とし、慶長五年(1600)に松前城(福山城)に移った。慶長五年といえば関ヶ原の合戦の年であるから、松前城の歴史はほぼそのまま江戸時代と重なっている。…が、城についてはのちほど別に触れることして、ここではまず港の構造に着目したい。観光ガイドブックに載っているのは松前城と桜の話題ばかりだけれども(笑)、本質的に重要なのは港の構造と地形だろうと筆者は思っている。

港といっても、現在市街地の西端に整備されている "松前港" のことではない。ここは昭和になってから防波堤の整備が進んで近代港になったところで、松前藩時代は弁天堂の建っていた一介の島に過ぎない。

松前にとっての港とは、海に注ぐ5本の河川の河口であった。…というか、これが5本も集中しているということが、道南十二舘時代に大舘をして他の舘よりも一段高いステータスを与えていたと言っても過言ではない。

ここで念のために岩礁地帯の河川の意義にについて少し説明をしておこう。

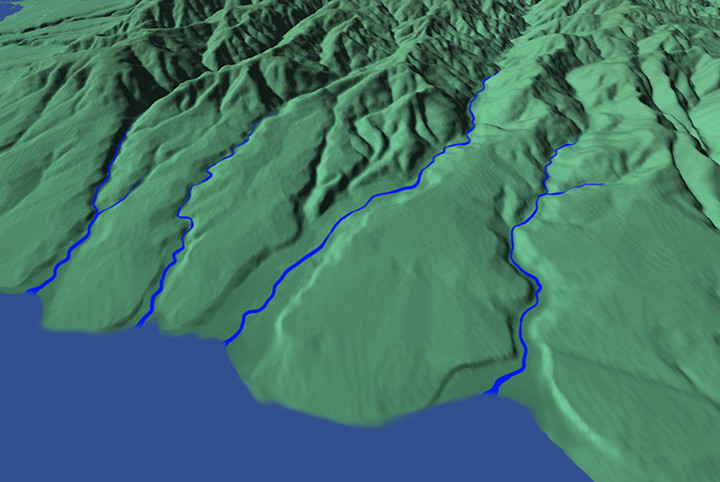

まず氷河期の頃に海水面が下がった時代があった。このときに川の浸食作用によって浅い谷が形成された。松前の河川は長さがせいぜい3~5kmくらいの小規模なものばかりで、浸食力は大したことはないが、数万年もかければちょっとした河原くらいはできる。大きく4期に分けられる氷河期のうち最後のウルム氷期はざっと7万年くらいの期間があったから、まあそれなりに浸食は進んだことだろう。

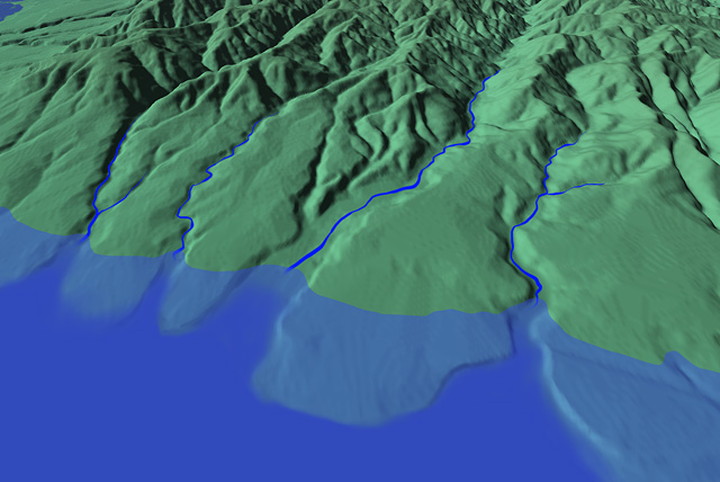

これが氷河期の終了とともに海水面が上昇して水没すると、浚渫(しゅんせつ)された掘込み港のようなかたちになるのである。こういうところは波が打ち寄せると川砂が滞留して埋まり、小さな浜になってしまうことが多いのだが、正面に暗礁が少ないので底の浅い和船で乗り付けるには都合がよかった。この地形が、松前ではちょうどいい具合に発達していたのである。

そのかつての荷揚げの浜の様子が、海岸沿いの道の駅から見えるので行ってみた。

これがその河口港の跡である。手前の岩礁の奥側に、川の浸食によってできた掘り込み地形がみえる。まるでモーゼの開いた海の道のように、ここは船が浜に寄ることのできる安全な進入路になっていた。岩礁ばかりの松前の海岸に、ぽっかりと "取りつく島" ができたようなものだ。

道の駅からはここに隣接して桟橋のような構造もみえたが、周囲は岩礁だらけで船は着けられそうになく、どうやら原始的な防波堤のようである。聞けばこれが作られたのは明治維新後のことだそうで、松前藩時代の遺産という訳ではない。…が、逆説的ではあるけれども、明治になってもここがしばらく松前にとっての海の玄関口であったことが、ここから伺えるのである。

※ちなみにここに使われている石材は、廃城になった松前城の石垣から失敬したらしい(^^;)

よくみると海中に石柱のようなものがポコポコ立っている。これは 「ここに岩礁あり」 の目印だ。この工夫は江戸時代から行われており、潮の干満によって水面下ギリギリに見え隠れする岩礁の峻別に用いた。

本稿のテーマからは少々ズレるけれども、戊辰戦争のときに旧幕府軍が当時最新鋭の蒸気船(鉄甲軍艦)を持ちながらも次々と座礁させて失った背景には、この道南特有の海岸事情が関係しているように思う。…つまり蝦夷の海は船乗りにとっては一筋縄ではいかない難しいフィールドだったわけだ。

道の駅に設置された案内板には、江戸時代の松前の様子を描いた屏風の図があった。かなりデフォルメされているので写実性はまあ置いておくとして、いわゆる桟橋とか防波堤といった港湾施設がまったくないのが興味深い。帆をかけた大型の船は沖合に停泊していて "接岸" という行為に及んでおらず、これはメジャーな商業港としては少々異質といっていい。

荷揚げをしているのはみな底の浅い小舟である。大型船は沖に居て、小型船でピストン輸送するような形で荷揚げしている。船を着けているのは河口付近の砂浜だ。

面白いことにここにも小舟用の桟橋はなく、直接砂浜に乗り上げている。近代港湾の基準から言えば "港" と呼ぶにはあまりにも原始的で使い勝手の悪そうな印象しか残らないが、しかし松前藩の城下町は、こんな港で江戸時代を通じて物流基地としての機能を果たし続けた。

※よく見ると岩礁の上に石柱が建っている。さきほど写真で紹介したものと同じである。

「どうしてなんでしょうねぇ」

…と、筆者は道の駅でこの "港の謎" について聞いてみた。すると店員氏(♀)からは

「…はぁ?」

というリアクションに続いてホニャランホニャランとした 「そんな事をあたしに聞かないでよ、困るじゃないの」 という薬師如来の光背のようなオーラが放射されはじめた。これはよろしくない。

「いやまあ、御気になさらず、はっはっは。」

…こういうときは早期撤退に限る。代償は松前漬2箱くらいでよかろう。

結局、このテーマについてもっともらしい回答は得られず仕舞いであったのだが、道の駅には解説パネルがあって、北前船の航路で儲けていた商人の存在についていくらか知ることができた。彼らは船の調達や取引所の整備、漁場の開拓など直接儲けにつながる投資は惜しまなかったようだが、巨額のカネのかかる港湾整備には手を出さなかった。先の疑問に関しては、結局これが最大公約数的な回答となるらしい。

そもそもインフラ整備というのは港湾所有者=松前藩の仕事というのが原則である。 しかし朱印状、黒印状によって競争相手がいない独占交易であったこと、そして江戸時代の中盤以降は松前藩が交易そのものを大商人に丸投げしてショバ代稼ぎに転じてしまったことから、港湾整備に投資をしようという前向きな動機が生まれなかったのではないか……と、筆者は推測してみた。

ともかく松前港は、競争原理の働かないまま、原始時代並みの "浜辺直接乗り上げ式" で、北前船航路の主要港として信じられないような長寿記録を更新し続けることとなった。もし物流史三大ミステリーというのがあったとしたら、松前港はそのひとつとして推薦される資格がある。

その河口の砂浜(=舟の乗り上げ場所)は、今でも道の駅に隣接した橋から見下ろせる。この川は小松前川といい城のすぐ脇を流れ下っている "主要河川" だが、筆者はそのあまりの小ささに、正直なところ 「こんな川があの岩礁を削ったのか!」 と驚きを禁じ得なかった。

しかし衛星写真で見れば、海底に穿(うが)たれたその浸食跡は非常に明瞭なのである。

このささやかな流れがつくった小さな浜と岩礁を抜ける掘り込みルートが、かつて松前をして日本最北端の大名領として成立させていた。 農業生産生の無い、もっぱら海運交易のみで食っていた藩の存立基盤が、こんな小川によって支えられていたというのはなんとも奇妙で面白い。

…それにしても松前藩っ、インフラ投資くらいしろよ!(笑)

<つづく>