2015.06.28 日本最北の城下町、松前を訪ねる:後編(その2)

■ 松前城 天守閣

ではそろそろ天守閣を見てみることとしよう。ここは大手門~天守への入り口にあたる御多門である。クルマでひょいと入ってきてしまうとあっという間に到着してしまうけれども、3段構造になっている城の最上段の入り口にあたっており、城の中枢に近い部分だ。現在はこの門が入館受付事務所を兼ねている。

門をくぐるとすぐ目の前が天守である。海防の砦として整備された当初は視界を遮る高木は少なく殺風景なほどに機能優先の景観であったという。

残念ながらオリジナルの建物は戦後間もなく火災で焼失しており、現在立っているのは鉄筋コンクリートで再建されたものだ。ただ焼失から再建までが短かったため、ほぼ正確な外観が再現されているのは幸いといえる。

現役当時の天守は軍艦からの砲撃にも耐えられるよう、鉄板を埋め込んだ分厚い壁で守られていた。外観上は伝統的な天守閣の形をしてるけれども実態はトーチカを兼ねた指揮所で、地盤高さで海面から20m、最上階では同40mの高さがあって視界はよく効いた。なおここは城主の常駐する場所ではなく、あくまでも戦闘用の建物である。

天守の隣には大手門がある。ここは城の顔でもあるので伝統的な作りになっている。この奥側が、城主の住居(御殿)および政庁になっていた。

ただし門をくぐっても現在は何も残っていない。明治の廃城令で天守、表御殿(明治維新後は小学校として使われた)、大手門以外の建物はきれいさっぱりと取り壊されてしまい、のちに小学校も城郭外に移転してその後は更地になっている。

日本最後の和式城郭である松前城が "城" として存続したのはわずか20年でしかない。信長の安土城の9年に比べれば長いけれども、江戸時代の城郭としては五稜郭と並んで極めて短命であった。

当時の主要な建物のうち、唯一残っているのは藩主の住んだ御殿の玄関部である。松城小学校の校舎の一部として昭和57年まで使われていたという。

それにしても…かつては国運を賭けてつくられた城も、最後はこんな状態になってしまったのだからその諸行無常さは夢の如しだな。

■ アイヌと松前氏

さて幕末の話題ばかりを長々と書きすぎた。これではまるでレポートの締めくくりのような雰囲気になってしまうので(笑)、時代をもう少し巻き戻して江戸時代中期の松前藩最盛期の姿を噛みしめてみることとしよう。…ということで、そそくさと天守の中の展示スペースを抜けてみたい。

本来なら天守の入り口は大手門の奥側なのだが、再建された "ネオ天守" はチケット売り場から地下道で入る構造になっている。おそらくは冬季の積雪対策なのだろうけれど、これはちょっとばかり味気ない(笑)

天守内の展示スペースは、城の解説というよりはアイヌ文化の展示に力を注いでいるような感があった。松前の歴史全般を見るのであれば、前回紹介した郷土資料館とセットで訪れてちょうどイーブンかもしれない。

…で、これらをいちいち詳細にレポートしていると内容が散漫になってしまうので、ここではアイヌの肖像画と地図の話のみ触れることとしたい。(総合展示というのはどうしても総花的になるのでレポートが難しいのだ ^^;)

ということで、まずはアイヌの部族長の肖像画(夷酋列像:寛政二年頃)である。アイヌと言うと独特の幾何学模様の民族衣装(アトゥシ)が有名だと思うが、この肖像画はちょっと毛色の変わった派手な服を着ている。これはいわゆる蝦夷錦(えぞにしき)で、もとは中国の官服だったものがロシア~樺太経由の北方交易で流れてきてアイヌ人の好みにあうように仕立てなおされたものだ。

当時の中国(明朝末期~清朝初期)はいわゆる北虜南倭の時代で、特に明朝は北方民族に中華文明の権威を示すため、たびたび朝貢貿易を行って派手な大盤振舞いをした。後の清も基本的にはこれを踏襲している。形ばかりの服従を示して皇帝様に貢物を差し出せば、その何倍もの褒美を授けるのである。こうして辺境の安定が図られた一方、下賜された品々が、ユーラシアの北辺を巡ってアイヌ圏に入り、古くは道南十二舘、のちには松前藩を通じて舶来品として日本国内に入ってきては珍重されていた。蝦夷錦はそのうちの一ジャンルである。

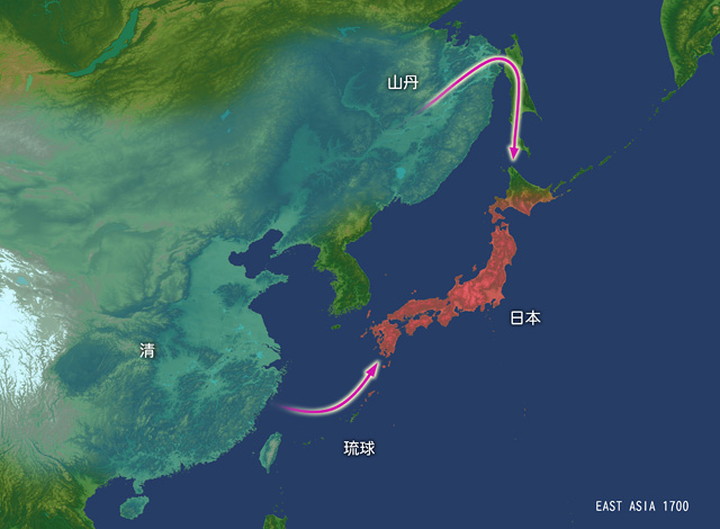

アイヌ人の不思議なエキゾチックさは、狩猟採集民でありながらこういう中華文明の片鱗を纏っていたところにある。それは迂遠ながらも中国大陸との交易チャンネルがあるということで、特に秀吉の朝鮮出兵以降の日本にとって、琉球とならぶ大陸との間接交流の窓口となっていた。(のちに明は滅んで清に交代するが、冊封体制の外側に居た日本と清の間に正式な国交は無く、実は直接の貿易関係は成立していない)

中国大陸と日本の交易ルートは、朝鮮を除けば南方の琉球ルート、北方の山丹ルートに大別される。アイヌ人はこのうち山丹ルートで樺太~北海道の交易を担っていた。山丹(さんたん)とは清朝の支配域の北辺近くに住んだ少数民族の総称で、オロチョン族、ギリヤーク族、ウィルタ族などをいう。いずれもツングース系に分類される人々で、日本人によく似た風貌をもっている。

これらの民族とアイヌ人の物々交換によって、北方からの舶来品が松前藩にもたらされ、彼らはこれを京都や大阪の富裕層に流すことでうま味のある交易を成立させた。この点で松前藩は琉球を支配した薩摩藩と似たような立ち位置にあったといえる。

ただ王府が存在して統治機構が明瞭だった琉球に比べて、アイヌは統一政府を持たない部族社会である。また琉球の文物が中国皇帝からほぼストレートに下賜されたのに対し、アイヌ圏を通ってくる文物は地方役人から下賜されたものがいくつもの民族を経てくるので、琉球ほどの物量はなく質もピンキリだったらしい。

しかしそれでもこの珍しい文物は和人を魅了した。かつて蠣崎(松前)慶広(=初代松前藩主)は初めて徳川家康を訪ねた際、この蝦夷錦を着て登場し 「見事な服よ」 と言をむけた家康に気前よく献上するというパフォーマンスを見せた。これが黒印状の発行に影響したかどうかは定かではないが、粋な贈答品としてはかなりの効果を発揮したのではないか(^^;)

アイヌというと 「狩猟採取」 「自然崇拝」 「シャーマニズム」 などといわゆるネイチャー系、スピリチュアル系な印象が持たれているけれども、それだけではないことを我々は知るべきだと思う。

■ 地図からみえる蝦夷の北辺、そしてロシアの膨張

さて上階に上がってみた。おお、道の駅で紹介されていた松前屏風が展示されているな。レプリカなのか本物なのかはよく分からないが、レプリカならばその再現性はなかなかに緻密である。

・・・が、筆者が興味をもったのは屏風よりもこの蝦夷地全図のほうであった。アムール川河口、間宮海峡、それにカムチャツカ半島までが書いてあり、松前藩が自分たちの支配地域として幕府に報告した範囲(黄色い地の部分)が示されている。

この領域を現在の地図に重ねると、東西1500km、南北1500kmほどになり、なんと本州+四国+九州を全部足したくらいの範囲に匹敵する。実にとんでもない広さなのだ。

先の地図で特徴的なのは樺太の特に北側がかなり小さめであること、および択捉より北の千島列島が大胆に圧縮されているところである。絵地図では主観が入りやすいから、重要な土地とか知っている土地がより大きく詳細に書かれ、疎遠なところは簡略化される傾向がある。つまり認識の程度というのがストレートに表れる。

実は江戸時代、国後、択捉まではアイヌの村がそれなりに分布し、得撫(ウルップ)島以北はほとんど無人だったことがわかっている(※)。樺太も環境が厳しいので人口は南端部にパラパラと分布する程度で、アイヌの生活域は中部より南側である。それが地図の書き方にも反映しているように思われる。

※占守島にはいくらか定住集落があった。他の島は季節毎に一時的に滞在して漁が行われてアイヌ経済圏の一部を形成していた。

この世界にあって、18世紀~19世紀の半ば頃まで日本とロシアが領有権を争った。いい機会なのでちょこっとそれに触れておきたい。

筆者は改めて帝政ロシアの膨張の歴史をざっと眺めてみたのだけれど、その経緯を見る限り江戸幕府が松前城や五稜郭など北方警備の軍事拠点の整備を急いだのは正しい判断であったと思わざるを得ない。とにかく膨張のしかたが半端ではないのである。

松前藩がロシアと出会ったのは1700年代の初頭で、カムチャツカ方面から南下してきたロシア船が千島列島に上陸し始めたことが切っ掛けらしい。この時代のロシアはもうイケイケどんどんの膨張期である。ウラル山脈を越えてシビル・ハン国を滅ぼし版図に加えたのが1598年(→秀吉の没年)、それから怒涛のごとく東進してオホーツク海に至るまでわずか38年間しかかかっていない(→徳川家光の頃)。その後アラスカまでを版図に加えて毛皮資源を捕り尽くし、やがて東進をやめて南下に転じ、中国(清)や日本と衝突し始めた。その手法は民兵(コサックなど)をいきなり進駐させて 「ここは俺の土地だ」 と宣言して居座るというシンプルかつ強引なものだった。

※地図の原図はWikipediaのフリー素材を使用し追記した

不思議なことに、このロシアによる侵食に対して松前藩は驚くほど鈍感な対応を見せている。ロシア船がやってきて千島列島の島々に上陸、占領、さらには領有宣言しても何も言わず、当初は幕府にも報告しなかった。途中でそれに気づいた幕府が 「こいつらには任せておけない」 と前面に出てくることで、実質的な対露交渉、そして海防整備が始まるのである。

この鈍感さの源泉をたどっていくと、やはり農業の成り立ちにくい気候からくる "土地に執着しない松前原理" (?)のようなものが浮かび上がってくるわけだが、悪意をもった侵略者からみればこれほど手玉にとりやすい相手はなかっただろう。さっさと力づくで実効支配を進めて 「俺のものだ」 と宣言するのを繰り返していけば国境線はどんどん前進していく訳で、実はシベリアの大半はこのやり方でロシアに編入されているのである。この桁外れのボッタクリの成功体験が、その後のロシアの国家的な性格をつくりあげた。

この間もちろんシベリアにも先住民はいたのだけれど、彼らは基本的に移動性の牧畜民や狩猟民で、土地を区画化して所有するという概念をあまり持たなかった。江戸の太平にあって、道南十二舘の頃のピリピリした感覚を失っていた松前藩もその 「曖昧模糊とした境界」 の外延部にいて、じりじりと同じ運命に堕ちようとしていた。今風の表現をすれば "平和ボケ" というのが一番しっくりとくるだろう。

これに対して、徳川幕府は遅まきながら寛政十一年(1799)および文化四年(1807)、蝦夷地の大半を直轄地として松前藩から召し上げ、さらには東北各藩の飛び地をここに設けて警護の兵力を置き対抗した。この時点でようやく松前藩は国境警備の蚊帳の外に置かれたことに気付き、重い腰を上げて対策を講じはじめるのである。(→松前城の要塞化はその延長線上にある)

・・・個人的には、もうあと30年ばかり対ロ対策が早ければ、日本の北方の安全保障の枠組みは随分と違ったものになったのではないかと思わずにはいられない。ここは政治ブログではないので妙なスローガンを連呼するようなことはしないけれども(^^;)、国境警備という仕事は力と力の正面衝突であり、決して事なかれ主義とか脳内お花畑の人たちに任せておいてはいけない…ということが、さきの一枚の地図から巡り巡って想起されるのである。

ちなみに松前藩がフニャフニャと優柔不断な対応をしている間に、千島列島では得撫(ウルップ)島以北の19の島々がロシアに実効支配され、樺太は日露双方とも領有を譲らなかったので雑居状態とする…とされたものの、武装したロシア民兵が大量に流入して日本の領有権はやがて名目だけになってしまった。この教訓は徳川幕府にかなりの衝撃を与え、のちに登場する攘夷論の下地ともなっていくのだが…話がややこしくなるのでこのあたりまでにしておこう。

※余談になるがナポレオンがモスクワに攻め込んだ1812年からしばらくは、極東での南下政策が一時凍結されて緊張が緩和し、これを受けて蝦夷地の支配権が松前藩に戻されている。このときロシアは首都モスクワを落とされて焦土戦に陥っており、幕府にもうすこし世界情勢を読む力があれば、この時期に日本に有利な国境線を引きなおすこともできたのではないかと思わないでもない(^^;)

<つづく>