2021.03.28 嵯峨野~水尾:清和源氏の源流を訪ねる

(その6)

■ 清和天皇陵に登る

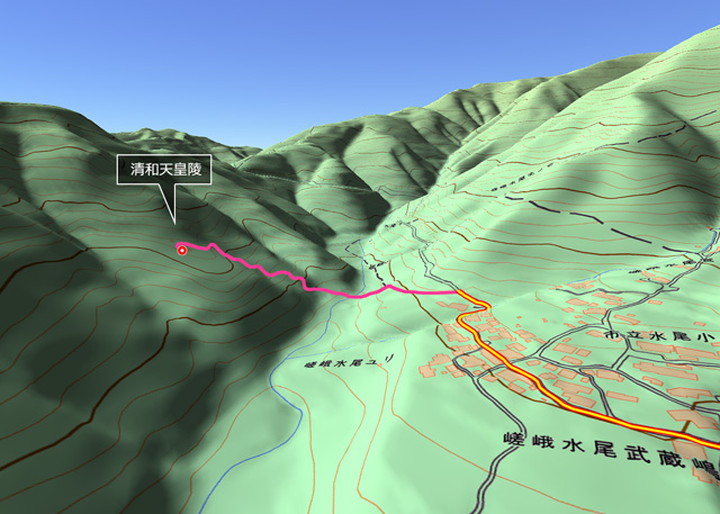

さて青空も広がってきたことだし、この分なら清和天皇陵まで足を延ばすことも可能だろう。時計をみるともう午後3時。山岳部では日が落ちるのが早いとはいえ、往復4km程度なら行って来れないことはない。せっかく来たのだから訪ねてみよう。

水尾集落から清和天皇陵までは、いったん谷底に降りてから向かい側の名無し山を登っていく。この山は国土地理院の地図では名前が記されていないものの、慣習的に水尾山とか清和山などと呼ばれている。集落から天皇陵までの高低差は85mほどある。

谷底を行く道の品質はこんな感じで、まあ登山道みたいなものだ。急斜面に展開する柚子畑のなかをゆるゆると歩いていく。

柚子畑の具合は相変わらずの砂礫気質で、涸れ沢が幾筋も下っている。雨が降ったときだけここを流れ下る臨時の川が生じ、普段は涸れている。川の源流の末端はどこでもこんな状態である。むしろそんなところに人が営みをもっているほうが珍しい。

こんなところに安らぎを見出した清和天皇の気分を筆者なりに察するに、「とにかくもう放っておいてくれ」 という厭世感と、「ここなら強欲な貴族どもの顔を見ないで済む」 という安堵感の入り混じったようなものだったのではないだろうか。

なによりも彼には失うものがなかった。元々何も持っていなかったのだから、捨てることへの執着もない。むしろ政治的な束縛から解放されて、はじめて自由というものを知ったようにも思える。朝目が覚めて、さて今日は何をしよう……というのを自分で決められる自由があるというのは、人間にとって存外大切なことなのだ。

やがて途中から道が分岐し、清和天皇陵は谷の一番底を抜けていくことになる。

柚子畑の展開している斜面は集落から100mもない区間で、そこから先は森林である。陵墓のある山は基本的に林業の対象にはならない。ということは、おそらくは自生林なのだろう。樹種は杉が多く、そこに下草として樒がいくらか混じる。

谷底に至ると、水尾川が流れている。川というよりは沢といったほうがいい。

地図上ではあと1.5kmほど遡れそうに書いてあるが、どこまで水があるのかは少々怪しい。愛宕山は冬季にはいくらか積雪があるので、この季節だと雪解け水も幾分かプラスされているように思える。

周辺からはこんな感じの小さな流れが無数に降りてきて、合流している。これは先ほど降った雨の水だろうか。農業用水に使える規模ではないが、旅人の喉を潤す程度の恵みにはなりそうだな。

谷底を抜けると登り路になる。

途中、水尾集落が見晴らせる一角があった。

斜面にへばりつくように展開する民家と、幾分かの棚田。平安時代に棚田があったかどうかはわからないが、集落の規模はほぼ似たようなものだろう。清和帝が見た景色もきっとこんな感じだったに違いない。

やがて石畳の敷かれた区域が現れた。

宮内庁の案内板があり、清和天皇 水尾山稜 と書いてある。国土地理院的には名無し山なのにここが通称 "水尾山" と呼ばれるのはこのためなのだろうな。

高さ数メートルの小さな曽根を回り込んだ先に、天皇陵はあった。人影はみえない。しかし下草は綺麗に刈られていて、ここが管理された空間であることはわかる。こんな山奥なのに、今でも崇敬の念をもって整備している人がいるのだ。

まずは二礼二拍手一礼。何かのご利益を願うような神様ではないので、その神霊の安寧を念じるのみである。

実をいえば清和帝本人は自分の墓の造営は不要であると勅して没した。

どのような思考の果てにそのような結論に至ったかは不明だが、原始仏教における諸法無我つまり自分自身にも実は中身など何もないのだ、という無または空の境地に至ったのだとすれば、もはや哲学者の域といえる。あるいは仏陀というべきか。

残念ながらその勅は守られず、村人は小さな塚を設けた。結果として故人の遺志を無視することになった訳だが、それを咎めるのは無粋というものだろう。

さきに述べたように藤原氏が栄華を極めた平安中期以降の天皇陵というのは、管理が行き届かず途中で行方不明になってしまったものが少なくない。ときどき侠気のある者が声をあげて草に埋もれた陵墓を再整備したり、名無し古墳のような状態だったものを調査してここが陵墓だと比定したりということはあるのだが、この清和天皇陵はそのような欠史がない。 ずっと村人に守られて維持管理されてきたのであり、その意味では特異的ともいえる。

生前はまったく活躍する機会が無く、ただ無為に時を過ごして、ようやく自由を得た矢先に病に斃れるという薄幸な人生を送った清和天皇。しかし最後には束の間の安寧の日々があり、死後は他の誰よりも大切に扱われた。

都の大貴族でも高名な武家でもなく、それが山間の小さな村の人々によって行われ、千年の長きにわたっている。その意味では、ここにある風景はこのうえもなく美しいもののように思えた。

■ その後の源氏の物語

さてあっちこっちに話が飛んだ本稿はこれにて終わりとなる。もう日が傾いてきたのでこの後はダッシュで京都市内に戻ったのだが、帰路は同じ道をひたすらびゅわーんなので省略である。

…が、それだと 「おい清和源氏の話はどうなったんだ」 とツッコミが入ると思われるので(笑)、その後の話もいくらか追記してみようと思う。

清和天皇に政治的な自由がなかったことは既に述べたとおりである。しかし下半身の自由は行使する余地があったようで、嵯峨天皇の49人には及ばないものの19人の皇子皇女を儲けて子だくさんであった。サッカーリーグは無理でも野球の紅白戦は成立する人数であるから、当然こんなに公費で養いきれるか、という話になって臣籍降下が行われた。これが清和源氏の始まりである。

このうち第6皇子に貞純親王という人物がいる。この人自身は皇族の地位に留まったのだが、その息子の経基、経生らが臣籍降下して源氏の姓を賜った。

このうち源経基は、いきなり都から武蔵国に下向となり、武蔵介となった。介とは国司の役職のひとつで、偉い順に守(かみ)、介(すけ)、掾(じょう)、目(さかん)となるが、守を授かる高位の貴族や皇族は現地に赴かないことが多く、事実上現地の政務のトップは介であった。といっても位階は従六位下で、貴族扱いもされずモブの一人という状態である。

しかしそこに事件がおこる。平将門の乱である。

乱そのものは源経基が活躍するまでもなく鎮圧されてしまったが、それでも一定の功績が認められて従五位下に昇進、下級貴族の仲間入りを果たした。その後は藤原純友の乱の鎮圧にも参加し、いくらかの功績をあげて、さらには各地の国司を歴任して一定の地位を築いた。最終的には正四位上まで上っている。

この経基の子孫が、のちに歴史上の有名人物を輩出していくことになる。皇室でお坊ちゃま然としていた父=貞純親王と異なり、臣籍降下して反乱の鎮圧という軍事に参加したことで、武家の奔りのようなステータスを得て新しい世界に踏み込んだのは大きい。

※図はWikipediaのフリー素材より引用:前賢故実 菊池容斎

そしてそこから半世紀後、源義家(八幡太郎)が登場する。中央政界では相変わらず藤原氏の権勢が続いていたが、もはや源氏は武家として生きており、斬った張ったを恐れなかった。この時代は前九年の役、後三年の役と東北地方が騒然とした時期だったが、義家はこの戦場を駆け巡り、関東に地盤を張って実力を蓄えていく。

やがて彼の子孫に、鎌倉幕府を開いた源頼朝や室町幕府を開いた足利尊氏が出現する。ちなみに清和天皇が崩御してから日本初の武家政権=鎌倉幕府が成立するまでに311年が経過している。中国大陸なら王朝がひとつふたつ交代しているタイムスケールだ。

※図はWikipediaのフリー素材より引用:前賢故実 菊池容斎

小学生みたいな年齢の幼帝に、いい歳こいた強欲野郎(※注:藤原氏のことだよ!)があらん限りの意地悪をしまくった摂関政治の時代から、奇跡の逆転劇が起こるまでにこんなに長い時間を要するとは、誰が想像しただろう。

しかしそれは起こった。平安時代というのは時代劇で正義のヒーローが登場せずひたすら悪代官が私腹を肥やすシーンが続くばかりという誰得?な展開なのだが、最後の最後に一発逆転が起こって帳尻が合った感がある。

まあおかげで本家本元の朝廷はボロボロになって天皇の地位も形式だけという状態になってしまうのだけれど、血統ということでみれば源氏は間違いなく皇室の血を引いているのであり、世間の荒波に揉まれて鍛え上げられた "放逐チーム" の側が勝ったというのは、まあ悪くはない展開のように思える。なにより強欲野郎(まだ言ってるw)の藤原氏の力が削がれたことは、その後の日本史にとっては間違いなくよい影響を与えている。

…ということで、なんだかインチキ日本史講座みたいになってしまったけれど、今回は清和源氏の出自について語ってみた。もうすこし時間があればより丁寧な取材が出来たかも知れないけれど、そこはそれ。機会があればまた京都を巡ってみようと思う。

【完】