2021.03.28 嵯峨野~水尾:清和源氏の源流を訪ねる

(その5)

■ 水尾に入る

さて保津峡駅から愛宕街道(府道50号縁)に戻り、水尾を目指して再び登っていく。水尾は修験の山でもあった愛宕山の山麓に開けた小さな村である。京都を守る呪術的な仕掛けとして鬼門の方向に比叡山があり、それと対を成して西側を守護するのが愛宕山であった。明治の廃仏毀釈を経て現在この山の頂きには愛宕神社が鎮座しているが、江戸時代以前は白雲寺という仏寺であった。

愛宕山に登るには幾つかのルートがある。京都市街側からは化野から清滝を経て登るルートが表玄関で、水尾はマイナーな裏玄関であった。狩猟をするにはよい場所であったらしく、しばしば物好きな貴人が狩り遊びをしにやってきたらしい。

愛宕街道は相変わらずの狭隘さでゆるゆると伸びている。まるで林道だな、と思っていたら林道の看板が出ていた。あれ・・・府道じゃなかったの?(笑)

ちなみに水尾は京都市のエリア内に含まれるが、保津峡駅の付近だけはとなりの亀岡市の領土になっていて、府道50号線を進んでいくと一瞬だけ亀岡になる。あちらでは林道という扱いになっているのだろうか、なんだかテキトーでフリーダムな管理だな。

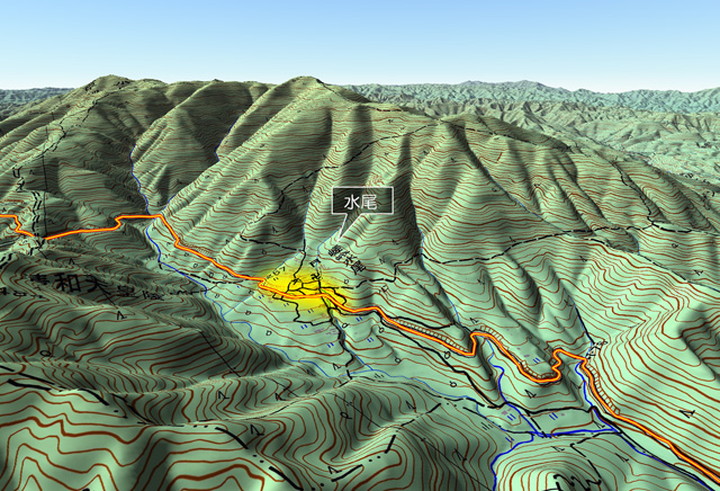

眼下には保津川の支流のひとつである水尾川が流れる。この川の水源近くに開けた小さな盆地に展開するのが水尾だ。この水の流れの尾、つまり尻尾のような端部というのが、水尾の語源であるらしい。

保津峡駅から3kmほど行くと、山の中に忽然とわずかな棚田が現れた。ここが水尾である。およそ水田耕作のできそうな処には思えない傾斜地だが、ガッツリと石垣でつくられた棚田には弥生文化圏の民族の意地のようなものが感じられる。

周囲にみえるのは柚子と梅の樹であろうか。こちらもまた、とても農地にはなりそうもない急傾斜地をなんとか活用している。

周囲の状況はこんな感じである。平地はまったくない。あらゆるところが傾斜地で、それをムリヤリ石垣で土留めをして居住スペースを確保している。後背地の愛宕山の中腹から湧く沢水が幾筋か流れ下っており、それが安定した水を供給した……というのがほとんど唯一の村の成立の理由のように思える。京都盆地に出ていけばいくらでも住むところがあったであろうに、わざわざこんなところに居を構えるとは何という酔狂であろうか。

さて集落に入ったところで雨が降り出した。

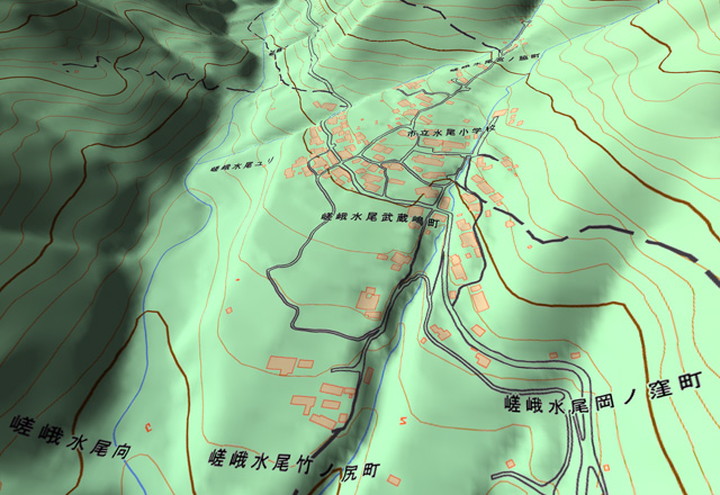

周囲は細長い階段状の石垣が幾重にも並んで、そこにちょこんと建物が載っている。比較的傾斜のゆるいところは棚田をつくり、民家は傾斜のきついところに寄っているという印象だ。

このあたりが一番の住宅密集地である。集落の人口は50人程度で、十代以下の若者はいない。道路も宅地も、みな石垣で土留めをしてかろうじて踏ん張っている。

もうすこし詳しいMAPを紹介してみよう。一見すると住宅が多くみえるけれども、急傾斜地なので小さな建屋が群居して一軒の家を構成している。こんな狭いエリアなのに全部で26ほどの町名があり、細分化された秩序が保たれていたことが伺える。

道路は総じて狭い。地図上では道として記載されていてもクルマが入れる場所は限られ、登山道の延長部みたいな品質の "通路" が多い。

・・・などと書いている間に、ちいさな集落なのであっという間に突き抜けてしまった。

せっかく来たのだから清和天皇陵まで行ってみたいところだが、雨はすっかり本降りになっている。

・・・まあ、こんなときは休憩でもして待つか。天気予報は 「所によっては雨」 と言っているし、そう長くは続かないと期待しよう。そんな次第で、缶コーヒーを取り出して小休止。旅なんだもの、こんな時だってあるさ。

■ 柚子

あたりを見渡すと、道路沿いに柚子の実がみえる。柚子の旬は11月~12月。今頃見られるのは出荷に至らなかった残り分ということになるのだろう。それでもちゃんと柚子の色はきれいに残っていて、筆者はいくらかの眼福を得た。

さていくらか余談に脱線してみよう。柚子は通常、カラタチなどの台木に接ぎ木をして効率的に増やすのが一般的らしい。天然の柚子の樹は成長が遅く、苗木を植えてから収穫まで15~16年ほどもかかるので、普通の農家は柑橘類に向いた暖かい地方で、接ぎ木の果樹園を営む。小器用な園芸家なら一本の台木に種類の異なる柑橘類を継ぐことも可能だそうで、見た目は1本の樹なのに成り物は柚子とレモンと温州蜜柑とグレープフルーツ……などというケッタイなものも作れるらしい。

しかし水尾では地生えの天然木が主体で、接ぎ木はしていない。おかげで香りが芳醇な高級品が採れるそうで、これが現在の水尾を代表するブランドとなっている。聞けば一般のスーパーにはあまり流通せず、格式のある料亭向けだという。

ところで筆者が驚いたのは、それよりも "畑" の土壌具合であった。

それはもはや畑と呼べるものではなく、ほとんど砂利のような砂礫なのである。こういう土壌の傾斜地では、栽培できるものも限られる。柚子はこういう環境にマッチする数すくない樹種であるらしい。

翻って、さきに見た石垣でガッツリ要塞のようにつくられた棚田がいかに狂気の沙汰でつくられたものかもよく理解された。こんな砂利質の水持ちの悪そうな土壌で、水田が成立するほどの土をつくって床締めするのは並大抵の手間ではない。

しかしそれを敢えて為し得ているというところに、この水尾の人々の気質のようなものが現れているような気がする。イナゴのように資源を食い散らかしては移動していく現代的ビッグビジネスとはまったく異なる思考の産物。こういうところに、文化とか伝統というものが根付くのではないかと筆者は思ってみた。

■ 樒(しきみ)の話

さて20分ほど珈琲休憩をしていると雨が小降りになってきた。クルマを降りて周囲をみてみると、柚子とはちがう種類の樹木が多く繁茂している。

「これが有名な樒(しきみ)かな」

と思ってみたが、たしかめる術がない。この付近には樒原(しきみがはら)という地名もあって樒の自生が多いという。 京都ではこの枝を仏前に備えるのが習わしで、かつての愛宕山の参詣者も縁起物としてこれをよく買い求めた。お世辞にも農業生産性の高いといえない水尾では、もしかするとこれがちょっとした現金収入になっていたのかもしれない。

筆者の住む関東地方では仏前に樒を供える風習に乏しい。葬儀でも法要でも、まずは花篭とか花輪を飾る。しかし関西(というか京都圏)では圧倒的に樒なのである。花を供えない訳ではないのだが、樒のほうが高級で上品という感覚がある。

樒の字は木片に密と書く。この密とは密教の密である、と司馬遼太郎氏は著書 「街道を行く」 のなかで書いている。転じて木片に佛と書いて 「梻」 の字もある。これまた 「しきみ」 である。嵯峨帝と親交のあった空海などは儀式でこれを好んで使ったらしい。出家して水尾に隠棲した清和天皇はどうであったか。

などと思っていると、ちょうど地元の方がバイクで通りかかった。どうやら柚子畑の様子を見に来たらしい。「あのー、樒(しきみ)とはコレでいいんですか」 と聞くと、氏は数秒ポカーンとして思考を巡らせたのちに、短く回答してくれた。

村人氏 「うん、それ・・・シキビだお」

筆者 「シキミ、ではなくシキビですか」

村人氏 「うん、そう。シキビ、シキビ」

筆者 「へえ」

ポカーンの大半の時間は筆者の発した 「シキミ」 という単語の解釈に費やされたようにみえる。どうやら京都人はこの植物を 「シキミ」 ではなく 「シキビ」 と呼ぶのである。関東人の発音では通じない。

とりあえず筆者の見立ては間違っていなさそうなので、礼をのべてお仕事に戻っていただいた。いやあ、スミマセンね、雨が降っている中で。

この樒には独特の香りがあり、線香の材料に使われる。しかしそれだけではなく、葉、茎、実などに神経毒の一種であるアニサチンを含み、とくに実(種子)は "毒物および劇物取締法" の規制品目になっているという厄介な特徴も併せ持つ。

同法では化学物質名がずらりと並んでいるリストの中にひとつだけ 「しきみの実」 という官報公示名があり、ここだけ文学の世界に飛んだような雰囲気が漂う。誤って食べて死亡する人がいるので特にこのような措置になったらしい。

関西では葬儀の際、棺のなかにこの樒の葉を敷く風習がある。これは土葬以前の時代に野犬に遺体が食われないように予防した名残だとも言われ、一種の魔除けとして認識されている。香りと毒を併せ持つことでこんな効果が期待できるのである。

そのルーツを辿っていくと、化野念仏寺でみたあの風景とのつながりが想起される。もとは遺体を食われないようにする安価で実用的な処方だったものが、やがて邪気払いの縁起物に昇華して、葬儀の風習として上方の文化の一部となった。

……ということは、いま筆者はとても貴重なものを見ているのかもしれない。

■ 水尾の細道

さて雨は上がったらしい。

ゆっくりと雲がながれて視界が回復してくる。 そうなると当初の計画通りに清和天皇陵、もしくは清和天皇社に行ってみたくなる。どちらにするか5秒ほど逡巡したのちに、距離のある天皇陵よりは神社に行くほうが近いだろうという気分になった。ならば早速行動開始である。

ゆるゆると歩いていくと、道すがら野仏がちらほらと見える。見ればさきほど見た樒が供えられている。なるほど、こうやって使うものなのだな。

メインストリートから離れて横道に入ると、もはや自動車の通れるような道幅ではない。水尾の集落ではこちらの道路品質のほうが普通である。

古い武家屋敷の街並みとも共通するけれども、ヒトと牛馬が抜けられれば充分というのが中世以前の標準的な道路感覚で、むしろ愛宕街道が自動車規格に "拡張" されたほうが例外的と思ったほうがいい。

それにしても、石垣、石垣、石垣……

どんだけ積んであるんだよ、と思わずには居られないほどの要塞具合である。急斜面に村をつくって維持するというのが如何に大変なことかが伺われる風景だ。

清和天皇社に向かう参道は、"米買い道" と呼ばれる古道と重なっている。愛宕山の中腹を越えて山頂への参道と合流する道で、アップダウンはあるものの最短で京都盆地に出ることができた。かつてはここを通って米を買いに京都市街に出たらしい。

・・・が、その道路品質も道幅にして60cm程度で、水尾の集落内ではかろうじて舗装はされているけれども実質的には登山道みたいなシロモノである。

自動車道路が通じる以前、一応京都近郊とはいっても、こんな道を何時間も歩いて到達する水尾の "奥地感" というのは如何ばかりだったことだろう。

さてそこから分岐する道があり、これが清和天皇社(写真では右側奥)に繋がっている。これまた細い道なのであるが、まあ登ってみよう。

■ 清和天皇社

そんなわけで清和天皇社にたどり着いた。

清和天皇を祀る神社ではあるけれど、宮内庁の管轄ではない。ここは水尾の村人がもともとの村の鎮守であった四所神社を改装して清和天皇を祀ったもので、以降、村の氏神として崇敬の対象となっている。いわば村社みたいなものだが、村の規模からすればかなり頑張って建立、維持されてきたもののように思える。

鳥居をくぐって参道を登り始めたところで陽が射してきた。さっきまでの雨が嘘のようだな。

神社本殿は参道とは90度横向きになっている。神社の多くは南面するものだが、ここでは愛宕山の斜面の向きに合わせてこうなったのかもしれない。左側の建物は村の寄合所のようだ。

山間の小社なので拝殿/本殿の区別はないようだ。鞘堂の中に清和天皇社と四所神社が同居している。白木がまだ新しいところをみると近年建て替えられたような雰囲気がある。とりあえずここで二礼二拍手一礼。

おおこんなところにも樒が……と思いきや、さすがに神前にあるのは榊(さかき)らしい。葉の形は似ているが両者は違う植物で、榊は葉が平面に広がるので区別がつく。宗教的には榊は神の依り代、樒は魔除けの呪物となり、意味も用途も異なる。まあ境内に植えるにはどちらも常緑樹であるから特に問題はないのだが。

さて清和天皇は水尾に入って最初は断食を伴う苦行を行ったらしい。しかしやがて落ち着いて短く平和な日々を過ごした。彼が願ったのは唯一、ここで生涯を終えたいということのみで、村人はこの帝のために寺を建てはじめた。水尾山寺と呼ばれる。

水尾山寺は神社に隣接し現在は円覚寺と称している。もともと小ぢんまりとした敷地で、江戸時代に火災があり、再建後の建物はほぼ一般民家と変わらない。常在の住職なし、ご本尊は秘仏扱 い(御開帳は50年に一度)、ときどき念仏行事(主催は地元の念仏講保存会)を行うくらい……という活動状況で、筆者的には 「うーん、廃寺ぎりぎり……なのか?」 という印象なのだが、今回フォーカスしているのは神社の方なので寺の詳細は置いておく。

さて清和天皇はしばらく水尾の地で過ごしたものの、まもなく体調を崩し、嵯峨天皇の皇子で臣籍降下していた源融(みなもとのとおる)の別邸に移った。しかし症状の悪化は止まらず、京都の円覚寺(※)に運ばれたのち、そこで崩御した。死因は結核とみられている。

崩御までのタイムスケールからみておそらく水尾入りしたときには既に罹患しており、苦行で体力がおちたときに症状が悪化したのかもしれない。ようやく自由を手に入れたのも束の間、あっけない人生の終焉であった。遺体は京内で荼毘に付され、生前の希望通り水尾に葬られた。

※この円覚寺は室町時代に火災で焼失し、名が水尾山寺に受け継がれて現在に至っている

神社の格子戸から中を拝察すると、白木の真新しい社がみえた。没後1200年近くに渡ってこうして敬意をもって祀られている姿をみると、さきに見た亀山帝や後嵯峨帝のように500年も行方不明になってしまった他の天皇との扱いの差に思う処頻りである。生前に関わった期間は1年にも満たないのに、山間の小さな村の人々のほうがよほど義理堅いとみえる。

ところで清和天皇社と並んで、摂社であるはずの四所神社がほぼ同格でいるのに筆者はふしぎな興味を覚えた。調べてみるとこちらは元は春日大社から勧請されたものだそうで、清和天皇の母にあたる染殿皇后が篤く信奉した神であった(※)。染殿皇后は清和帝が没してからなお20年存命し、記録には残っていないものの薄命だった皇子の墓参に来なかった筈はないのできっとこの社にも縁があるのだろう。

※染殿皇后は藤原氏出身であり春日大社は氏神にあたる。四所神社は長岡京遷都のときに山城国に勧請され、以後京都周辺に広まったらしい。ここもその一つだったのではないか。

さて神前から下がってあたりを見渡すと、摂社末社のまあ多いこと。そして境内には樒がとにかく多い。

この風景から察するに、やはりここは樒の文化圏といってよいのだろうな。

(つづく)