2024.02.26 窮乏のサンフランシスコ路(後編その6)

■4日目 帰国の道

さて4日目の朝が来た。今日はもう帰国日である。昨日までと違って空にはどんよりと低い雲が垂れこめていた。本来2月のサンフランシスコはこんな天候の日が多く、ゆえにホテル料金もリーズナブルになっている。今回の旅行では筆者は晴天に恵まれたけれども、それはたまたま運が良かったということだ。

そんな訳で、早々にホテルをチェックアウトしてパウエルSt駅に向かった。見れば清掃作業員氏が道端や駅のゴミを拾い集めている。こういう市井の労働者に幸あれ。

■駅から眺める未来都市の現実

さてもうリターンフェーズなので観光的な要素はあまり書くことが無い。ただ駅や車窓からみえる風景のなかにいささか思うところがあったので多少の補足事項を書いてみよう。それは未来の日本を暗示しているかもしれない風景だ。

まず筆者は、ビジネス・デイである月曜の朝だというのに駅がガラガラであることに驚いた。時刻はそろそろ午前8時 ……日本の都心であれば満員電車が数分おきに走っている筈のところ、ここには人がいない。

パウエルSt駅にはBART以外にメトロ線も乗り入れているのだが、やはり閑散としていた。サンフランシスコは世界第五位の金融都市の筈なのに、いったいビジネスマンたちはどこに行ってしまったのだろう。

あとで調べてわかったことだが、実はこれは2020年のコロナウィルス流行を契機に極端なまでの在宅勤務が広がった結果であるらしい。 いわゆる現業部門の従業員はレイオフ(解雇)され、IT系/金融系の従業員は自宅からのリモートワークで良いとされた。おかげで "通勤" という行為は実質的に消滅してしまったらしい。製造業が衰退し金融都市になってしまったサンフランシスコではそれが特に顕著に現われている。

いまや現場で人が仕事をしているのは交通、観光などの人員集約型サービス業ばかり。それも最低限の人数で回しているので仕事品質はかなり微妙なことになっている。 極端なまでにコストカットが進んでしまうと、どうやら世の中はこうなってしまうらしい。 そして一度それが根付いてしまうと、コロナが収束しても容易には戻らない。

空港に向かうBARTの車内も、通勤ラッシュと呼ぶにはほど遠い人口密度でスカスカであった。 ちなみに自転車やキックボードが持ち込まれているのは、もともとバリアフリーの目的で車椅子などの持ち込みが許可されていることによる。

みれば確かにホームと車内の段差は無く、隙間も3cmくらいしかない。このあたりの作り込みは日本の鉄道より細やかでよく出来ているな。

さて車窓風景はというと……このあたりはおそらくアウターミッション地区だろうか。ヒスパニック系の多いところだそうで、従来型の現業種の労働者はこういうところに住んでいる。鉄道路線の様子をみるかぎり、彼らはサンフランシスコの中心部方面には通勤していない。

一方空港手前のサン・ブルーノ付近を走るクルマは多かった。 リモートワークをしている層とは異なり、こちらはちゃんと職場まで出勤しているらしい。

サンフランシスコ周辺の工業地帯は空港よりも南側に広がっており、電機/半導体産業などが盛んだ。物理的にモノを作る作業は機械化にも限界があり、多くの人手を必要とする。なんでもかんでもリモート化すればよいという訳ではないことを、この風景は示しているように思えた。

空港に到着すると、貨物機に搭載される荷物がみえた。シリコンバレーで生産される工業製品は重量の割に高価なので航空便(船便より高い)で輸送しても充分にペイする。 日本企業の経営者にはこういうのを見習ってほしいな。 今の日本は生産拠点を海外に移転しすぎて国内が空洞化してしまっている。高付加価値品は国内で作って利益は国内に還元しないと。

飛行機に登場したころには雨が降り出していた。 いやー、これをみると本当に今回は天気に恵まれた感があるな。自由に動ける2日間が晴れ基調だったおかげで良い風景を見ることができた。 まあ、いい旅だったよ。

【おしまい】

■あとがき

これといって強烈な動機があった訳ではなく単に特別休暇を消化するために行ってみたサンフランシスコでしたが、予算の都合で弾丸ツアー&機動力はチャリ(笑)という少々ムリのある旅となりました。

もうあと2日くらい滞在できれば湾の向こう岸=オークランドに渡ってみたり史跡めぐりを充実できたかもしれませんが、まあそこはそれ。短いながらも異国の情緒のようなものは感じられ、総合的にはまずまず満足のいく旅行だったと総括したいところです。

米国で西海岸というとサンフランシスコかロサンゼルスかという選択になりますが、今回サンフランシスコを選んだのは "湾のある風景" というポイントによります。港湾都市としてはロスよりサンフランシスコのほうが条件がよく、波も静かで地形の変化も豊かで見栄えがします。ロサンゼルスは外洋に面して波が荒いうえ、貨物港に特化して人工的に防波堤を巡らせているので、今回は見送る判断をしました。 いつかは行ってみたいですけどね♪

■意外に使える "自転車" という選択

さて今回現地の足としてチャリを選んだのは、レンタカーだと車上荒らしに逢う確率が高かったという事情がありました。サンフランシスコの治安は米国の中でも特別に悪く、ツインピークスあたりでは周囲に観光客がいるにも関わらずレンタカーの窓を割って荷物を奪っていく輩(やから)がいます。その点、自転車であればたとえ壊されても自動車ほどの被害額にはなりませんし、盗難防止はメカニカルな錠前ロックをしておくくらいで済むのでお手軽だったわけです。

自転車は公園や路地裏、砂浜などのクルマでは入っていけないところでも縦横無尽に通ることができ、機動力としてなかなか侮れません。米国では意外に駐車場の整備が進んでおらず都市部ではクルマの取り回しに苦労しますけれども、自転車なら停める場所にも困りません。1日の走行距離が20kmくらいまでなら、自転車の方が便利ではないかと筆者は思います。

ただ自転車には荷物を積載することが出来ない(⇒物理的に搭載できても盗難に遭いやすい)という問題があります。この場合、お土産の購入はなるべくコースの最後にするなどの工夫が必要です。さもないとずっと手で持つか背負うか……ということになって面倒になりますので(笑)

■港湾都市から観光と金融の街になったサンフランシスコ

ところで筆者はサンフランシスコを港湾都市(=物流の拠点)と思い込んでいたのですが、実態としては既にその役割を終えています。出入りする船ほぼフェリー(あるいはヨットなどの遊覧船)ばかりになっていて、数多くある埠頭(ピア)にはもはや貨物をさばく機能はありません。

本文中でも書いたように産業用の港としては対岸のオークランド(海軍基地跡を流用して埠頭が整備された)のほうに機能が移っています。こういう部分は現地に行ってみないとなかなか分かりません。街の機能の移り変わりはダイナミックです。

さてこれらの港湾風景を見渡すのに、起伏の多いサンフランシスコの地形はとても便利でした。コイト・タワーから俯瞰してはじめてわかるピアの構造や金融街との位置関係も面白いものです。そこには街の発展の歴史が反映しており、あくまでも原初の港=ピア1を起点に都市が広がっている様子がよくわかりま。

現在の稼ぎ頭になっている金融街は、街で最もステータス(というか土地代)が高いであろうピア1の隣にあります。タテヨコの条坊制でつくられた市街地に唯一、斜めに走るコロンブス・アベニューの起点がこの金融街の象徴であるトランスアメリカピラミッドで、金融業の発展した1970年代の様子を反映しています。100年かけて産業の主役は移り変わり、昨今ではリモートワークの普及で金融街に出勤する人は激減、街の構造がふたたび変わる予感がでてきています。次世代の街のコアは、いったいどこになるのでしょうね。

■あちこちに見える社会の分断

さてあまり長く引っ張りすぎると収拾がつかなくなるので、最後に現地で見た社会分断についてちょこっとだけ言及しておきましょう。

今回サンフランシスコを周遊して感じたのは、極端な資本主義の弊害のようなものでした。 米国の資本主義は基本的に 「勝者総取り」 であって、皆でほどほどに分かち合うという精神はありません。 企業組織も経営層が巨額の報酬を得る一方で、一般従業員の給与は低く、さらには簡単に解雇されてしまいます。その負け組の最下層ともいえるホームレスが街の中に大量にいて、お世辞にも敬意を払われているとはいえない状況にあるのを見て、筆者は 「資本家に好き勝手にやらせると酷いことが起きる」 という教訓を "社会風景" として見せられた気分でした。

アメリカは建前上は民主共和制の国ということになっていますが、資本家=領主、従業員=農奴 という中世社会に限りなく近い側面をもっています。おかげで従業員は職場への帰属意識は低いし仕事は言われたことしかやりません。独占禁止法とか労働基準法がなぜ必要なのか、街の風景がそのまま教科書になっているような感があります。

余談になりますが日本の社会保障が比較的手厚いのは、戦後日本を占領したGHQの置き土産といわれます。日本が二度と軍備を持てないよう、国力の多くを社会保障に費やすように仕向けた結果、年金制度や健康保険制度が充実し、企業が従業員を容易に解雇できない規制も導入されました。実はこれが高度経済成長で国力増大したことと相まって日本国民の生活の安定に大きく寄与しています。戦争に勝利した米国ではこれらが貧弱なまま放置され、これが現在のホームレス大量発生の遠因になっているように思えます。皮肉なものですけれども。

……と、そんなことを書くと 「最近の日本はリストラばかりで非正規層だって激増しているじゃないか!」 とお叱りをうけるかもしれません。

しかしもし東京都がサンフランシスコ並みの雇用環境になったら、計算上は50万人超のホームレスが出現することになるのです(※)。 都内のホームレスは最近増加気味とはいえ実数では数百人規模(2024/8月時点で588名)に留まります。アメリカ社会の方がよほど状況が深刻で、社会も分断しているのです。

日本の近未来がこんな事態にならないよう、アメリカ流の "自由" を模倣するのもホドホドにしておくのが良いのではないか。統計上は繁栄していることになっているのにホームレスで溢れる街を見て、筆者はそんなことを思ってみました。

※サンフランシスコの人口80万人に対してホームレスが約3万人=人口の3.75%となるのを機械的に東京都の人口約1400万人に当てはめると52万5000人になる。

※調査機関によってホームレス人口の人数は異なり、少ない報告だと8000人とするものもある。この数値を東京都に換算すると14万人となる。

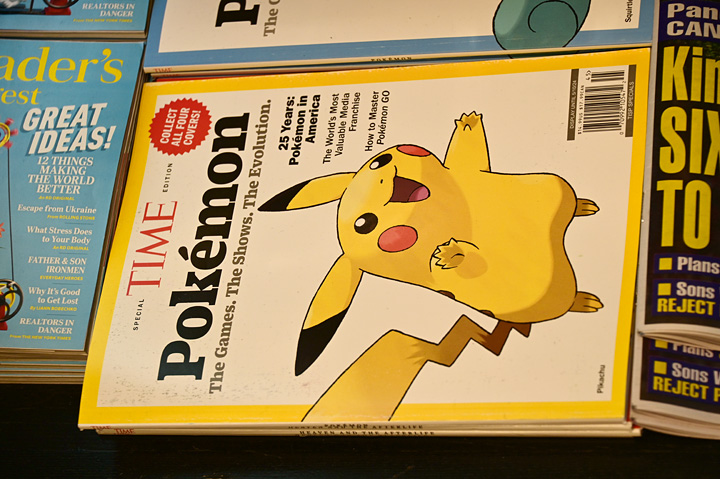

■おまけ:おおニンテンドーよ!

さてこれはおまけです(笑)。 基本的にアメリカ人は他国に関心がありません。 おかげで日本に対するイメージも相当に雑なところがありまして、筆者の見たところ 「日本=ポケモン」 のイメージばかりが広がっているようでした。 もうそこらじゅうがポケモンです。

一時期は世界を席巻していたメイド・イン・ジャパンの有力選手……パナソニックもNECもサンヨーもシャープも東芝もみな没落して、最後に残ったのがこれで果たして良かったのやら。

とはいえ成田空港で最初に見るウェルカムメッセージがこれ(↑)なので、もう日本=ポケモンのイメージは覆らないのかもしれません。おーい、経産省だか国交省だか外務省だか知らないけれど、クールジャパンとかいう宣伝政策は、もうすこし硬派で伝統的なものにならんのかい?w

<おしまい>