写真紀行のすゝめ:お出かけとか

地図を用意しよう

今回は地図のお話です。撮影旅行に限った話ではありませんが旅に出るときは地図は必携です。それも出来合いの観光MAPではなく、なるべく詳細な地形図を用意してあらかじめ撮影ポイントを書き込んだ "自前の地図" を用意しておくことが望ましいと思います。日程や予算には限りがありますから 「ここだけは見ておきたい」 というポイントは押さえておきたいですよね。

書籍系MAPは使えるか

ところで手っ取り早く手に入る地図というと、コンビニなどで売っているご当地地図などがあります。JTBのるるぶシリーズとか、昭文社のマップルシリーズあたりが有名どころでしょうか。他にも旅行ガイドブックを兼ねた地図が多数出版されています。

ところで手っ取り早く手に入る地図というと、コンビニなどで売っているご当地地図などがあります。JTBのるるぶシリーズとか、昭文社のマップルシリーズあたりが有名どころでしょうか。他にも旅行ガイドブックを兼ねた地図が多数出版されています。筆者も遠方に出かけるときはよく利用していて、手っ取り早くその地域の観光名所などを把握するには重宝しています。とくに 「みんなが行っている所に自分も行ってみたい」 という "最大公約数的な定番コース" をざっと見るには便利です。

ただこういう出版物には広告出稿者の意向やタイアップ企画など、商業的な誘導があることは心得ておきましょう。 良いとか悪いとかではなく、ビジネスとはそういうものだと割り切って参照すると情報の取捨選択もしやすくなります。景色は素晴らしいけれどもお金を使う場所が無い、というスポットの扱いは小さいので、風景写真を撮りたい人にはちょっと微妙な気がします。

スマホは便利だけれど総花的で 「プラン」 にはならない

一方でスマホはどうでしょうか。今どきは知らない土地に行ってもとりあえず google.map を見れば現在位置も確認できるし観光情報も見れるし、なんとなく事足りる世の中になってきました。ホテルを探して食事をとって有名スポットをハシゴして……と、まずまず快適です。筆者も出張先で旅行未満の "そぞろ歩き" などをする際にはこのスタイルです。なにより迷子にならないで済む、というのが本当にありがたいと思います。

でもスマホで見えるスポットも基本的に地図に貼られた広告で、結構な誘導があるのですよ。誰かがクリックすることで誰かが儲かる仕組みがベースにあり、商業施設のデータが優先される傾向は変わりません。

でもスマホで見えるスポットも基本的に地図に貼られた広告で、結構な誘導があるのですよ。誰かがクリックすることで誰かが儲かる仕組みがベースにあり、商業施設のデータが優先される傾向は変わりません。最近はローカルなビューポイントの紹介が増え、観光系、史跡系のカテゴリマスター的な人がせっせとコメントを書いてくれるようになりましたけれども、それだけではやはり旅にはなりません。百科事典を眺めていてもストーリーのある小説にはならないのと一緒です。

ある意図をもった 「旅」 を成立させるには、プランが必要です。それを具現化したのが自前の地図ということになります。 GoogleMapがいくら進化してAIがお勧めを提示してきたとしても、筆者はたぶん自前の地図を作って旅に出るでしょう。 誰かの追体験ではない、なにかを発見する旅に、AIの指図なんて必要ないと思うからです。

自分用のルートMAPをつくる

そんな訳で、筆者は出かけるときには自前のルートMAPをつくるようにしています。特別に凝ったものである必要はなく、google

map にちょいとメモ書きするだけでも充分です。

そんな訳で、筆者は出かけるときには自前のルートMAPをつくるようにしています。特別に凝ったものである必要はなく、google

map にちょいとメモ書きするだけでも充分です。筆者は割とアナログ派なので紙にプリントしたものを持っていきます。撮影ポイントをマーキングして、どんな順番で移動するか、おおよそのルートを決めておくだけで当日の行動がずいぶんとラクになります。ルートが決まると移動距離もわかり、所用時間の推定ができます。時間が読めることで各チェックポイントでの滞在にどれほど時間を割けるかも読めます。これができることで 「計画」 が成立します。

……と、そんなことを書くと 「それこそセールスマンの巡回問題と一緒で計算で解けるじゃん」 とツッコミが入りそうですけれど、実はそれよりも重要なのはポイントのランク付けで、「もし時間が足りなくなったらどこを落とすか」 まで考えてルートを決めておきます。面白そうな風景やイベントに出会って思わず長居をしてしまう……などということは日常でもよくあることですが、旅先で出会った 「何か」 をじっくり見るためにも、どこを優先しどこを落とすか意思決定しておくのです。

できれば地形図も

ところでデジタルな地図は拡大縮尺に応じて勝手に道路を省略

(それもかなり大胆に) してしまうので、筆者は別途国土地理院の航空測量データで地形図を適当に拡大縮小したものをプリントして携行することが多いです。(特に山の風景を撮るときには)

ところでデジタルな地図は拡大縮尺に応じて勝手に道路を省略

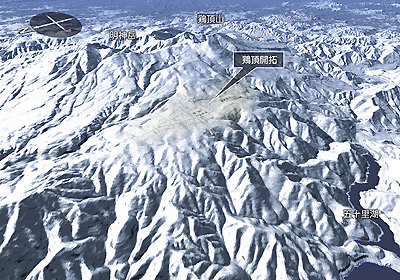

(それもかなり大胆に) してしまうので、筆者は別途国土地理院の航空測量データで地形図を適当に拡大縮小したものをプリントして携行することが多いです。(特に山の風景を撮るときには)これで何をチェックするかというと、混雑の多い幹線道路の回避ルート(並行して走る農道とか)の確認と、ロケーションの見切りをしています。特に山岳部などは3D表示でロケーションをある程度把握していると、撮影のしどころやアプローチルートの検討がしやすくなります。

…と書くと、検討ってナニをどうするんだよとツッコミが来そうですが(^^;)、それほど大したことをしている訳ではありません。たとえば山岳地に出かけて山を青く撮ろうと思ったら、空気層を10~15km挟んで見るといい具合の色が出ます。この場合、視界を遮る丘陵や低山が無い平地でなおかつ逆光にならない方角、時間帯を選ぶことになり、最適の時間帯に撮影ポイントに到達するようにアプローチのコース決めを行なう訳です。

また場合によっては光線のよい時間帯に展望スペースまで到達できないケースもありますが、そんな場合はルート近くで川を探して少し大きめの橋の上から撮影すれば案外邪魔な建物や電線は写りません。あらかじめそういう地点をいくつかピックアップしてプランB、プランCとして持っておくと、いざというときに重宝します。

そこまで大風景を撮らない場合でも、たとえば一定規模の神社仏閣や公園などでは駐車スペース (※一箇所とは限らない) を事前確認をしているかどうかで現地での時間のロスが随分変わってきます。混雑エリアに入ってしまうと思いのほか移動には時間がかかり、駐車場を探すだけでぐるぐると周辺を何週もしてしまうこともあります。

特に祭りなどのイベント時には条件の良い駐車場にはクルマが殺到して大渋滞になりがちです。筆者などは駐車スペースは事前に近所の3箇所くらいチェックしておき、混雑状況によっては少し遠目の場所にさっさとクルマを停めて歩いてしまう判断をすることがあります。イベントでは臨時に駐車場が設けられることもありますので、これも事前に調べてマーキングしておきます。

……で、そんな偉そうに書いている筆者自身はどうなんだといいますと、正直なところロスは結構あります(ぉぃ ^^;)。 でも準備をしていなかったらもっと分が悪かった筈ですから、やはり事前チェックは重要なのだと思います。