2007.06.30

沖縄紀行:琉球八社を巡る -3日目ー (その5)

■ 金武宮(きんぐう)

普天間を出て、いよいよ最後の一社 金武宮 を目指す。

よく間違える人がいるのだが 「金武」 と書いて 「きん」 と読む。

金武宮は琉球八社のうち最も北に位置し、那覇から遠く離れた金武湾の北辺に建つ。なぜこんなところにあるかと言えば、金武宮(・・・というよりもセットで建立された観音寺の方がメインなのだが)を開いた日秀上人ゆかりの地だからである。これには多少の説明が要る。

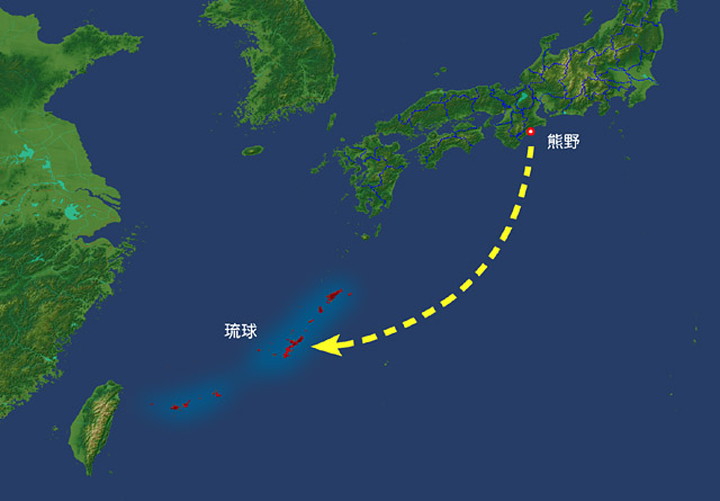

1日目の波上宮編で補陀洛渡海(ふだらくとかい)の話をした。熊野から半ば入水自殺のような形で小船に乗って南海の浄土を目指す密教僧の捨身行のことである。

船には魯も櫂もなく、僧本人は船内にあって外から釘で出入り口を塞がれての船出であった。 もちろんその大多数は海の藻屑となってしまうのだが、そのなかに奇跡的に琉球に流れ着いた者がいる。 日秀上人はその稀な例の一人であった。 時代は尚真王(在位1476-1526年)の頃というから琉球国の最盛期の時代にあたる。

※ちなみに尚真王は在位10年未満の短命政権が続いた後に登場した、在位50年にもわたる超長期安定政権であった。

日秀上人の補陀洛船がボロボロになって漂着したのは金武宮にほどちかい海岸と伝えられている。漂着船をみつけたのは地元の若者で、救助の礼に上人から "比嘉" という姓を贈られたという。

伝説ではこの後、日秀上人は金武の鍾乳洞に棲む大蛇を退治するなど超人的な活躍をするのだが、もちろんそれは後世の脚色である。史実としての上人は金武鍾乳洞に観音寺を開き、地道に真言宗の布教に勤めたのち、薩摩に渡って三光院という寺を開いてそこで没した。

ちなみにその薩摩の三光院は明治維新時の廃仏毀釈によって仏寺から "日秀神社" に代わってしまっている。上人の遺志が寺という形で後世に残ったのは、唯一琉球の地なのである。

さて前置きが長くなったが、これが日秀上人の開いた観音寺である。金武宮はこの敷地にある鍾乳洞内にあり、地上に社殿はない。日秀上人は琉球上陸後はしばらくこの洞窟内に居を構えたと伝えられる。

オリジナルの観音寺は昭和9年に火災にあって焼失しており、現在の観音寺は昭和11年に再建されたものだ。幸い沖縄戦での焼失は免れている。

火災に遭う以前、金武宮の "神社としての建築" がどうなっていたかは定かではない。住職氏がいればいろいろ聞いてみたかったが、残念ながら不在であった。

それでは金武宮を見てみよう。・・・と思って寺の脇の売店で入場券を購入したのだが、これはどうみても金武宮は脇役で主役は酒屋だな(笑)

実は金武宮のある鍾乳洞(日秀洞)は、現在は地元の酒造店の貯蔵庫になってしまっているのであった。ここは戦時中防空壕として使われた後は長らく放置され、酒造店が整備する以前は荒れ果ててゴミ溜めのような状況だったという。それを見かねて保存に動いたのがこの酒造店だったようで、本来なら沖縄県庁か金武町が保存活動に動くべきところを一介の有限会社がその責を担っている。

これが鍾乳洞の入り口である。酒の搬入/搬出用のコンベヤが設置されている。宮司がいないため社務所もなく、ここには公式な縁起書のようなものは無い。ただしこの鍾乳洞と日秀上人に関しては民話としてその物語が伝えられている。簡単に紹介しよう。

日秀上人が上陸した頃、金武の洞窟に大蛇が棲んでいた。これが川に水を汲みにいく娘を食い殺すため、誰も川に近づかなくなった。また作物を荒し、日照りの害を起こすなど暴虐の限りを尽くしていた。これを聞いた日秀上人は、私をその洞窟に連れて行ってくれまいかという。

村人が上人を案内すると、洞窟の奥から大蛇のうなり声が聞こえてきた。日秀上人は何事も恐れず洞窟に座して経を唱え始めた。やがて大蛇は法力の前に苦悶し 「生き胆をよこせ」 と顔を出したので村人は一目散に逃げ出した。それでも上人は経を唱えるのを止めず、とうとう大蛇の力は弱まり雨が降り出した。そしてそのまま日秀上人は大蛇を洞窟内に封じ込め、そのちかくに金武観音寺を建てた。やがて上人の名は琉球王も知るところとなり、ついには尚真王の仏教の師として招かれるにいたった。

・・・なんだか、鍾乳洞と日秀上人の関係は語られるものの、金武宮の話がカケラも出てこないのが少々寂しい。「琉球八社」 のひとつに数えられているからにはその成立の前後には琉球王府とのつながりがあったはずなのであるが、民話としてはどうもその手の話はなさそうだ。

調べてみると、そのつながりを解く鍵となりそうな人物がいた。名を羽地朝秀(はねじちょうしゅう)という。17世紀後半1666~1673年頃に琉球王府の摂政(琉球では常設の官職)であった人物で、状況をみると彼こそが琉球八社の政治的な生みの親ともいえそうだ。歴史談義が続いてしまって申し訳ないが、もう少しお付き合い願いたい。

17世紀の琉球は、1609年に薩摩藩による侵攻を受けて以降、その属国として生きている。当時の薩摩にとって琉球とは明との間接貿易で利を得るための窓口である。しかしこの頃の日本は秀吉の朝鮮出兵の後遺症で明とは国交断絶状態にあり、貿易にあっては表立って明国の前に立てないという政治的状況があった。ここに琉球がかろうじて体面的な独立を保つ余地が生まれていたのである。

しかしその明国は1644年に滅亡し、大陸は清の時代へと移り変わっていく。清朝のもとでは海禁政策は緩和され、中国商人が自由に動き始めたので、琉球の中継貿易基地としての地位は低下した。一方で日本本土が鎖国体制に入ったため、琉球は数少ない日本側の交易窓口(事実上は薩摩の密貿易に近い)としての性格を強めていく。

羽地朝秀はこのような時代にあって、薩摩による間接支配の事実は事実として受け入れ、その中でいかに琉球の独立を保つかという政治課題を抱えて国内改革に取り組んだ。その改革とは、日本本土の制度/技術を大胆に取り入れつつ国内経済/産業および政治制度の刷新を進めようというもので、そこには琉球版 "宗教改革" が含まれていた。王の後継者選びに神官の託宣が作用するなどしていた神権政治的な要素を抑え、王の関わる祭祀を減らすなど、不完全ながらも政治と宗教の分離を試みたのである。琉球八社が "琉球八社" というカテゴリで括られるようになるのはこの頃のことだ。

実は薩摩藩は琉球を支配するにあたり "掟十五条" という条約を結ばせており、その中に "寺社を多く作らない" という項目が入っている。素人調査には限界がありここから先は推測になってしまうが、これは非生産設備である宗教施設に無駄な国費を使わせない、という薩摩の意思表示であろうと筆者は考えている。

こうして、かつては神権政治のもとで野放図に国費が大盤振る舞いされていた寺社の整理統合が始まった。いわば椅子取りゲームの開始ともいえる。

王府公認の椅子の数は8つ。当時は神仏混交だから1つの椅子には1寺1社がセットで座ることになったのだろう。そしてここに座ることができたのは、当時有力だった上位8位までの寺社だったのではないだろうか。

そう仮定すると、金武宮は文字通り海からやってきた恵比寿(!?)である日秀上人のネームバリューでまず観音寺がリスト入りし、その "ついで" に椅子をGETしたと考えるのが妥当かもしれない。日秀上人は晩年は薩摩藩に迎えられて活躍しており、薩摩の寺社世界では要人であったから政治的にも外せなかっただろう。そうでも考えないと、琉球王の活躍がまったくない日秀洞伝説(観音寺縁起)からみて、金武宮が琉球八社に列席する理由が見当たらない。

さて階段を下りていくと、暗い洞窟の一角に拝所が見えてきた。ワイヤーコンベアのレールがぎりぎりのところを通っていて、正直なところ景観的には美しくない。

壁面には "金武権現宮" との表記があった。神道的には宮と権現堂は別の施設になるはずだが、ここでは混ざり合っているようだ。

拝所には、何もなかった。本来、権現堂は神の本地である仏像があるはずなのだが今ではすっかり御嶽に代わってしまっている。横に建っている小さな宮は、何の説明書きもないのだが他の七社の状況から類推して弁天堂と思われる。ご神体の収まる場所には天照大御神の神札があった。沖縄では弁天≒竜宮神(乙姫)≒天照という構図があるので、やはり弁天堂と考えてよさそうだ。

さらに降りていく。照明は最低限しかないのでフラッシュなしで写真を撮るのはかなり厳しい。天井からは水が滴り、湿気もかなり高い。

その奥に、金武宮の本殿(本来なら奥宮)がひっそりと鎮座していた。

これが、その本殿である。電灯の普及する以前は漆黒の闇の中、かがり火に浮かび上がったであろう本殿には、御神体も何もなく、祭神名も記されず、ただ石造りの小さな社殿と、香を炊いた灰だけが残っていた。あたりに黒くのこるススの状況をみると、ここは確かに今も生きている祈りの場所だということは見て取れるが、それ以上はわからない。

ここに最初に奉られていたのは、何だったのだろう? 沖縄のオーソドックスな信仰文法に従えば素朴な竜宮神だったようにも思え、それは弁天堂とおぼしき権現堂施設からも見て取れるが、ここでは断定は避けたい。

その後15世紀に日秀上人が持ち込んだのは真言宗であり、その流れで言えばここにはおそらく熊野三神と天照大御神が祀られたのだろうと推測してみる。

しかし日秀上人はやがて薩摩に去ってしまう。その後継者が神社の存続にどの程度熱心だったかは定かでないが、長い年月を経る間にヤマトの神は琉球の宗教空間に吸収されていき・・・結局ここでは事実上、"溶けてなくなって" しまった。いま目前にあるのは、祭神すらわからなくなり、神社というよりはすっかり琉球古来の御嶽形式に戻ってしまった金武宮の姿である。

……結局、これが本来の沖縄の信仰の "芯" の部分なのだろう。外界からいろいろなものがやってきて積み重なっていっても、その土台部分は揺らがない。そして管理する者がいなくなると、タマネギの皮がむけるように外套がなくなっていき、ふたたび芯だけが残る。現在の金武宮は、そんな琉球原理を象徴しているように思えた。

さらに奥に進むと、そこは古酒の貯蔵庫となっていた。ここで数年寝かせることで熟成させるのだという。

入り口から最深部までは270mほど。沖縄戦では周辺住民およそ3000人を収容して防空壕として機能し、20万人が死んだといわれる戦闘の中、この金武宮の洞窟に逃げ込んだ者のなかからは一人の死者も出さなかったという。いつか金武宮が再建されるとしたら、縁起になりそうなエピソードだな。

奥を極めて出口に引き返すと、石段に夏の沖縄の日差しが差し込んでいた。

さて、これで琉球八社をすべて制覇したことになる。

その総括はこの旅行記の最後にまとめることとしたいけれど、やはり八社を一挙に巡ってみるといろいろ見えてくるものがあって、非常に奥の深いテーマであることを再認識させられた。

結局、沖縄は沖縄でしかないのだ。外から何かがやってきて一見受け入れられたようにみえても、それは皮が1枚被るだけのことで、芯の部分はしっかりと残っている。その芯の部分は、中国の影響が乗っても、日本の領土に組み込まれても、またアメリカに占領されても揺らがなかった。

どのように表現するのが適当かうまい言葉が見つからないが、なんともしなやかで強靭な、見えざるアイデンティティとでも言うべきものがそこには存在するように思えるのである。

時間の都合でひとつひとつを深く調べる余裕がなかったのが少々惜しかったな。

<つづく>