2024.02.23 窮乏のサンフランシスコ路(前編その2)

■ ホテルから見る都市風景

さて時刻は午後1時半。チェックインには早すぎる時間だがダメもとでフロントで 「いい?」 と聞いてみたらOKだった。 これで荷物を置いて身軽になれる。

今回の宿は普段なら(お値段的に)絶対に選択しないヒルトンの別館PARC55だ。筆者の予約したタイミングではリーズナブルな価格帯のホテルはもう一杯で、ヒルトンクラスか治安最悪地区の激安宿かの2択しかなかった。財布には痛いがこればかりは仕方がない。

それにしても……どうせ寝るだけの宿にこの広さは要らないよな(笑)

窓の外は……おお、さすがに眺めはよろしい。向こうに見えるトンガリ屋根はトランスアメリカ・ピラミッドだ。 ちょうどシティの中心街がみえるロケーションで、特に指定した訳ではないけれど、筆者は割と良さげな部屋に当たったらしい。

■パウエル駅周辺

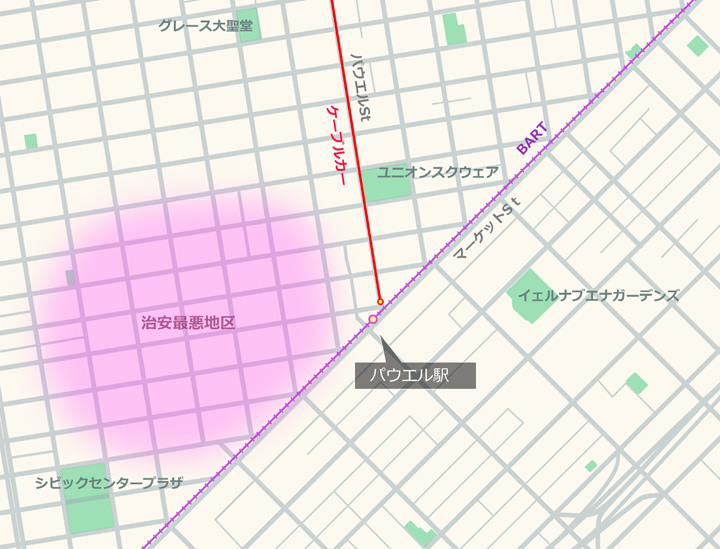

さて荷物を置いたらさっそく周辺探索をしてみよう。ちょうど良い感じのフリーMAPがないので手描きの略図で申し訳ないが、パウエル駅周辺はこんな感じになっている。市内名物のケーブルカーはここでBARTと接続していて、観光客はほぼここを経由して港に面したフィッシャーマンズワーフ方面に移動していく。有名なユニオンスクェア広場もここにある。人通りは非常に多い。

ところで道路の格子具合がBARTの走るマーケットストリートを境に違っているのは、ケーブルカーの走る北側が旧市街で、南側のナナメっている街区が再開発された新市街という区分けになっているらしい。新市街は道路間隔が旧市街の倍ほどあって、高層ビルが林立している。

なお隣接して治安最悪と言われるテンダーロイン街区があり、観光案内書には絶対に足を踏み入れるなと書いてある。ここは薬物でラリったホームレスが多く、特に夜間は銃声がよく響く。トラブルの元になるからホームレスにはカメラを向けるな、と聞いていたので写真は残していないけれども、確かにゾンビみたいな風貌でふらふら歩いている人は多い。注意しなければ。

そんなわけで危険地帯からわずか1ブロック(約100m)とはいえ安全圏?側のパウエルストリートに入ってみた。これが名物のケーブルカーだ。開業は1873年(明治6年)で世界最古、かつ現役のケーブルカーとなっている。写真左側にいる黄色いベストを来た人が運転手で、現地では "ドライバー" ではなくいささか古風に "グリップマン" と呼ばれている。

発着場に隣接して車体の回転台がある。ケーブルカーは構造上前進しかできないのでここで向きを変えて往路と復路を切り替える。回転はなんと人力で行われている。

パウエルストリートはほぼこのケーブルカーの路線にオマケ程度に歩道の付いた通りとなっている。10分間隔くらいで連続運転しているようで、見ている間にもゴンゴンと発進していく様子がみえる。

ケーブルカー敷設の契機となったのは19世紀に頻発した坂道での馬車の滑落事故だったそうで、高低差のあるルートを馬車に頼らず抜けることを意図してケーブル駆動の車両を走らせた……と観光案内には書いてある。市内にはこの他に近代的な路面電車も走っているのだが、21世紀になっても坂道に強いのはケーブルカーの方だという。

それにしても、アレを登っていくとはスゴイな。始点~終点までの距離は5kmもないのに高低差は100m以上もあって、ちょっとした山岳鉄道みたいなシロモノだ。サンフランシスコは "坂の街" などと言われるけれど、思った以上に急峻で、住民にはあまり優しい感じがしない。

ではどうしてこんなところに街ができたのかと言えば、もともとは海に面した平地に港があったところに、ゴールドラッシュで一攫千金を夢見た人々がやってきて急激に人口が増えたことによる。金鉱の発見は1848年で、当時1000人程度の人口しかいなかったサンフランシスコは2年後には2万5000人の街になり、20年後には15万人になった。その過程で、坂道の周辺に市街化区域が広まったらしい。

■ユニオンスクェア

そのままパウエルストリートを歩いてユニオンスクェアまでやってきた。ユニオンは団結とか連合、スクェアは広場のことだ。直訳すると "団結広場" となって 「なにそれ?」 という感じだが、ここでいうユニオンは実は "併合" を意味する。

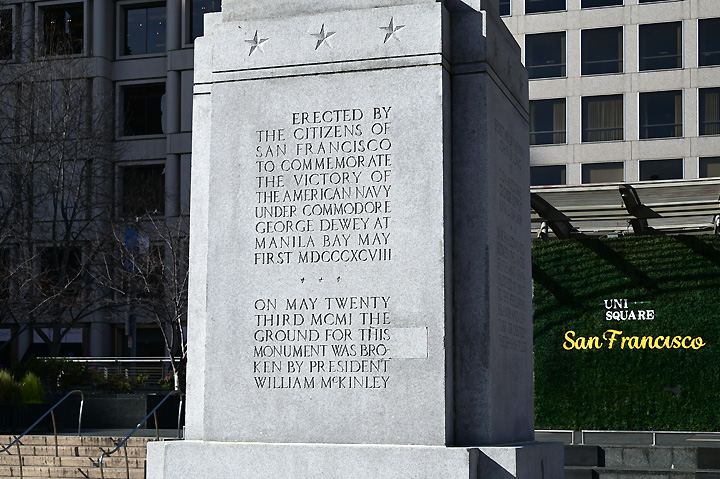

ここは米西戦争(1898)でスペインからフィリピンを奪った勝利を記念してつくられたもので、当時フィリピン攻略に功績のあった米海軍の基地がサンフランシスコにあったのでここに記念碑が建った。

広場の中央には勝利の女神像が建っている。この戦争に勝利したことで大航海時代以来の世界帝国スペインの没落が決定的となり(※)、フィリピン以外にもキューバ、プエルトリコ、グアムなどそれまでスペイン領だった地域がアメリカの支配下に入った。アメリカにとっては世界の覇権国家への脱皮がはじまった契機でもあり、当時のマッキンリー大統領の肝いりで女神像がつくられている。

※これに先だつ1810年代にスペインは南米の植民地が独立して国力が低下しており、国際的な地位は既に相当程度低下していた。

トライデント(三叉槍)とオリーブ冠を持ってヒャッハーなポーズをとっているのは、説明はなにもないがおそらく勝利の女神ニケだろう。ちなみにギリシャ語のニケを英語読みするとナイキとなり、某スポーツ用品メーカーの名前の由来ともなっている。(のちにミサイルの名前にも採用された)

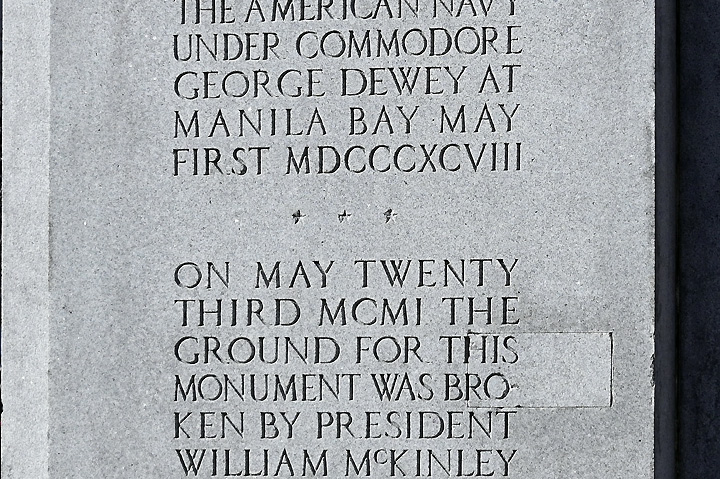

像の足元には米西戦争の説明が書いてあった。実はフィリピン攻略戦はスペイン軍を破った後に独立を志向したフィリピン人を掃討する戦いがあったのだが(※)、ここにはその記載はない。まさに歴史は勝者がつくるといったところか。

……が、筆者は戦史よりも年代表記がローマ数字というところに興味をもった。中世以降は欧米の年代表記(というか数値表記全般)は計算に便利なアラビア数字に置き換わっているけれど、特別に格式のある碑文では古代のローマ数字が好まれた。つまり数字表記をみることで政治的な重要度を推し量ることができる。

※掃討作戦では10歳以上のフィリピン人は全員抹殺せよとのトンデモ命令が出ており、現代の基準でいえば無差別の虐殺として国際問題になると思われる

ここではマニラ湾攻略戦のあった1898年を MDCCCXCVIII と表記している。記念碑の建てられた1901年は MCMI だ。4桁のアラビア数字をローマ数字で表現すると非常に面倒くさいのだが、アルファベットのみで碑文を構成できるので字面に統一感が出る。また欧米人の心のふるさと?である古代ローマの香りを纏うことである種の権威付けにもなるらしい。

ここではまあ、米西戦争勝利がそれだけアメリカにとって重要であった、ということだけを理解しておこう。

さて広場を見渡すと、記念碑以外には休憩用のパラソルがあるくらいで、特にチャラチャラとした施設はない。 日本なら子供用の遊具などが置かれることが多いが欧米の公園ではまず見かけない。

これは公共空間の考え方の差によるもので、日本では "子供が遊ぶ場所" と捉えて都市公園法で遊具の設置が義務付けられていたのに対し(※)、アメリカでは "大人がくつろぐ場所" と捉えていることが大きい。

※日本の都市公園法は1993年の改定で遊具の設置義務がなくなっている。このため新しい公園では遊具がない場合がある。設置義務解消は遊具の老朽化による事故でクレームがあったことによるもので、思想や理念の問題ではなく単なる事なかれ主義またはメンテナンスコストの出し渋りの要素がつよい。

それ以外で面白いのは公園に植えられている高木がヤシばかりということだろうか。公園どころか主要な道路の街路樹もほぼヤシの木になっている。

しかしサンフランシスコ……というか、カリフォルニア州には実は自生のヤシというのはほとんどないのである。これらは人工的に植樹されて広まったもので、外来種が従来生物群を駆逐するが如く定着してしまったものだ。

そのココロは "単に調達コストが安かったから" というミもフタもない理由で、きっかけは 1932年のロサンゼルスオリンピックであったらしい。

というのも同オリンピック大会はちょうど世界恐慌(1929~1933頃)で全世界的に経済混乱が広まった時期と重なり、参加国は激減し予算も超緊縮となってしまったからだ。そのため市街の景観整備も激安で済ませる必要に迫られたのである。

そこで苦肉の策として調達コストの安いヤシの木が街路樹として4万本ほど植えられた。 当初は間に合わせの暫定策という位置づけであったようだが、これが予想外に統一感のある景観となり、オリンピックによる宣伝効果もあってロサンゼルスの都市イメージを一新することとなった。 緯度でいえば日本の大阪と同じくらいで熱帯どころか亜熱帯でもないのに、リゾート感の演出には絶大な効果があった。

のちにこれが周辺に波及して、ここサンフランシスコにも及んでいるらしい。いまではアメリカ西海岸といえばヤシの木と言われる程度にアイコンとして定着しているけれど、普及のきっかけはそんな事情だったのだ。

さて広場の外周には種類はわからないものの低木の街路樹もみえる。公園が出来て100年以上経過している割にずいぶん若木なのは、都市公園特有の植生の入れ替えによるものだろう。日本では年月を経た古木を大切に扱う思想があるけれど、こちらの文化では樹木は公園のデザインの一要素にすぎない。このあたりはお国柄かな。

観光客はケーブルカーで港方面に行ってしまうせいか、あまり歩いてはいない。 ……というか、地球の裏側からやってきて平日のこんな時間にウロウロしているような奴は筆者くらいのものか(笑)

■気になる不寛容な風景

ところで日本でも最近増加中の排除オブジェがここにもあって、いささか微妙な雰囲気になっていた。 排除オブジェとはベンチなどをわざと座りにくい形状にして "人を長居させない" ようにしたものをいう。ここではホームレスが横になれないようにベンチに手すりを付けている。

こちらも一見するとアートデザインのように見えるけれども、不自然にフレームをねじった形状にして座りにくくしたベンチだ。これは偶然撮ってしまったものだが座っている男性の横にあるカートには 「食べ物をくれ」 と書いてある紙が貼ってあった。 おそらくはホームレスなのだろう。

こちらはやはり横になったり座ったりできないよう不自然にコンクリートポッドを置いて花を植えてあるショーウィンドウ。こういう場所が、市内にはとにかく多い。

おかげで街風景を撮影する時、注意しないと排除されたホームレスが路上で横になっている姿が写りこんでしまう。 米国は統計上は景気が過熱気味で消費活動も堅調なのに、居場所のない人々がこんなに居る。いったいこれはどうしたことか。

調べてみると、平均値でみれば堅調な米国経済は、金持ちが大量消費している一方で貧困層が急速に増加しているらしい。要するに中間層が消えて貧富の差が広がっている訳だが、データでみる以上に目の前にいるホームレスの多さは衝撃的だ。強欲な資本家達に好き放題させていると何が起こるのか、日本も他人ごとでは無い気がする。

■本当にあった! 3000円バーガー

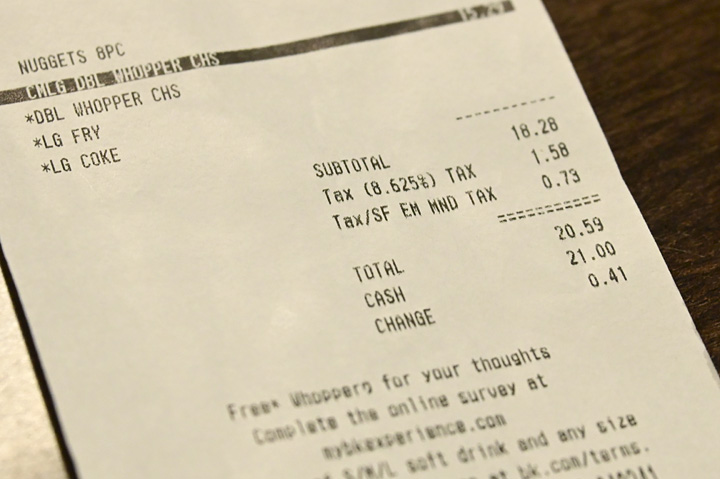

さて日も傾いて小腹が空いたので、ここでハンバーガー屋に寄ってみた。日本でも店舗展開しているバーガーキングだ。とりあえずスタンダードなセットメニューを注文してみたのだが……

値段は税込み$20.59=\3150……マジですかい、これで3000円越えとは。

日本の最低賃金が時給1000円くらいだから、3時間労働してハンバーガーセットがようやくひとつ食えるかどうか。ひどい物価だな。

……などと思っていると、突然怒鳴り声が聞こえた。みれば店長らしい中国系の男が店内に入ってきたホームレスを追い立てている。モップの柄をバンバンとテーブルに討ち付けながら 「こっちは商売でやってるんだ、ホームレスは出ていけ!」 と叫んでいる。

おいおい、なんだこの殺伐とした雰囲気は?

驚くべきことに、回りの客は誰一人として動じていない。みな無反応のままハンバーガーを食っている。 ホームレスは、去っていった。

そういえば1ブロック先は治安最悪エリアだったな。 この街でホームレスが急増しているのはインフレで家賃の上昇率もエグいことになっていて、アパートを追い出される人が多いからだという。そういう層は楽物でラリっている訳でなく、普通の会社員なのに家賃の負荷に耐えられずホームレスに転落していくらしい。

……うーむ。 どうやら筆者は、とんでもないディストピアに来てしまったのか?

もっと能天気でハッピーな旅を期待していたんだけどな。

ハンバーガー屋を出て、ドラッグストアで食品の値段を見てみた。サンフランシスコには日本のようなコンビニはなく、その地位にはドラッグストアが位置している。和食っぽい惣菜コーナーに並んだ稲荷寿司4個入りの値札は$6.49……税込みだと$7.15=\1092 か。我が家の近所のスーパーでは税込みで \300 くらいだから、ざっと日本の3.5倍くらいの値が付いていることになる。

最も安価に手に入る食材がこのあたりのグレードということになりそうなので、とりあえずひとつ買っていくことにした。ヒルトンに泊まって食事がこれって、冗談みたいだけどな(笑)

それにしても、円安はまあ織り込んでいたつもりだけど、物価高がひどすぎる。

なるべくケチケチと工夫しながら滞在しないといけないな。

■1日目の終わり

ホテルに戻ると、すぐに日が落ちて暗くなった。月齢サイトをみると日の入りは 18:59、日の出は 06:49 とある。標準時刻と経度の関係で日本の日の出/日の入りとはいささか感覚が異なるが、まあ郷に入りては郷に従えで慣れるしかない。

部屋の窓からはマーケット・ストリートが見降ろせる。マーケットという割に店はみな閉まっていて、まだ午後7時にもなっていないのにサンフランシスコで最大の繁華街に誰も歩いている者がいない。聞けば家賃高騰と略奪の横行で主要な店舗は次々と他所に移転してしまったらしい。

通りにはクルマだけが走っている。徒歩で外出するとゴロツキどもの餌食になってしまうとやらで、みな自衛のためにクルマで移動している。旅行者はタクシーかウーバーイーツを呼ぶのが普通で、基本的に日が暮れたら外出はするな、というのが今のサンフランシスコのお作法らしい。

やがて午後9時をすぎるとクルマもいなくなり、とても100万都市とは思えない無人の風景となった。 遠くには警察のサイレン。そしてときどき銃声らしいパン、パン、という音が聞こえる。

ふつう海外旅行に行ったら、お勧めのナイトスポットみたいなものがひとつやふたつありそうなものだが、ここにはそれがない。 映画バットマンに登場する犯罪都市ゴッサムシティだってもう少し人混みがあったと思う。

……なんだか、スゴイところに来てしまったな。

<つづく>