2024.02.23 窮乏のサンフランシスコ路(前編その5)

■海岸へ

ヨットハーバーを過ぎると、引き返してくるマラソンランナーに遭遇した。ここにもちょっとした芝地があり、どうやら画面右奥にリターンポイントがあるらしい。 ここからは車道からは外れて、こちらに行ってみよう。

地図をみるとここはマリーナ・グリーンピクニックエリアと呼ばれていて、ヨットハーバーの外縁部を100mほど公共用に解放したところらしい。この芝地の奥はクリッシー・フィールドと呼ばれていて、自然保護区と散策路になっている。

マラソンランナーの折り返し地点の奥に入ると、海岸に出た。

ここはゴールデンゲートブリッジのビューポイントとして観光案内に紹介されている。まあ橋は割とどこからでも見えるのだが、筆者的にはもすこし寄った位置で見てみたいかな。

東側を望むと、監獄島として有名なアルカトラズ島がみえる。帰路のフェリーではあの近くを通ることになる。

このあたりまで来ると都市的な雰囲気はなくなって、いかにも郊外という感じがする。

すこしばかり休憩して、ペットボトルの水で水分補給。

余談ながらアメリカでは自動販売機というものはなく、コンビニもほとんど無いので飲料水の補給には注意が必要だ。筆者の場合レンタル屋で 「水をもっていけ」 と勧められたのでペットボトル(1本はサービス、ついでに1本購入)を持参している。

※ホテルにはミネラルウォーターの給水機(無料)があり、他の宿泊客は自前のボトルに水をいれて出かけていた。ここではそういうお作法らしい。

■クリッシー・フィールド

ここから先は自然保護区のクリッシー・フィールドを進んでいこう。砂浜が2kmほど続いた奥にビジターセンターと砦跡(フォート・ポイント)がある。砂浜は成長途上にある砂州のようで、ここに注ぐ小川の河口を閉塞させ沼地(マーシュ)を形成している。

ここを通る散策路はゴールデンゲート・プロムナードと呼ばれる。直訳すると金門小径……なんだかいまひとつな名前だな(笑) 海水浴場の駐車場の奥はクルマの乗り入れはできないようで、こういうところでは自転車の旅の利点が生きる。

海岸はこんな感じで、ぼちぼち人が増えてきた。時計をみるとちょうど午前10時……そろそろ観光ショップも営業開始して賑わいだす頃だろう。

海岸から少々離れると乾燥した草地が続く。これが本来のサンフランシスコ近郊の自然植生で、気候区分としては地中海性気候の典型的な風景となる。1年を通して気温の変動がすくなく乾燥しているのが特徴だ。

沼地の奥側も基本的に草地と低木の世界で、高木があるのは海風の当たらない山影か人家の周辺のようにみえる。 放っておけば深い森林で覆われてしまう日本の山野とはずいぶん勝手が違うようだ。

……おや、見ればマラソンランナーの人がいくらか流れてきているな。ロングコース(10km)を選択した人はこの先のフォート・ポイントあたりまで行って折り返すようだ。まあ頑張ってくれ給え。

■ビジターセンター

さてそのフォート・ポイントの手前に、観光客向けのビジターセンターがあった。ほとんどヤシの木の写真を撮るためだけに寄ったようなものだがちょこっと触れておこう。

サンフランシスコ湾の入り口付近は米軍の軍事拠点が集中していて、かつては防衛のための砲台や駐屯地が並んでいた。それが航空機やミサイルの発達で敵が接近する前に迎撃できるようになり、 「べつに砲台なんて要らんだろ」 と判断されて1972年に国立保養地に転用された。本日筆者がサイクリングしているのはその保養地化されたエリアということになる。

そして保養地を名乗るからには、申し訳程度の(?)ビジターセンターもある訳だ。ちゃんと管理人氏もいて 「いまオープンしたところですよ、ウェルカム!」 とか言ってくれたのだけれど、正直なところあまり予算がかけられている感じはしない(笑)。

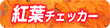

施設内のMAPをみると、保養地(米軍施設跡)以外にも広大な自然保護区が設定されているらしい。ぱっと見ただけで500kmくらいあってほぼ東京~大阪にあたるエリアがすっぽり収まってしまう。いやそれ、都市部以外はスカスカなだけじゃん……とか言いたくなるのは置いておいて(笑)、ハッタリ半分としてもスケール感は半端ない。

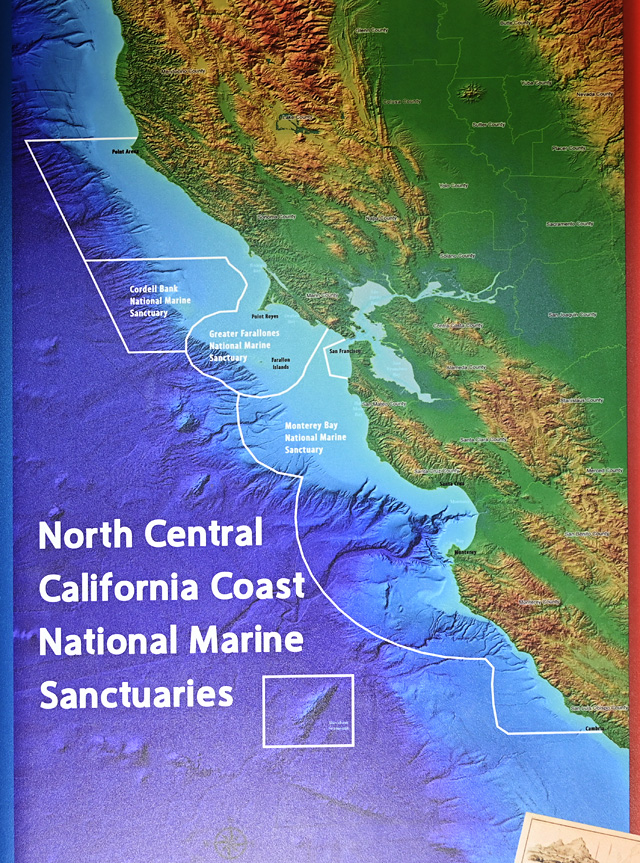

展示内容はほぼ自然環境と生物群に関するもので、たぶんパンフレットにまとめれば1桁ページ数で収まってしまうくらいの分量だった。とはいえ魚の剥製やサメの骨格標本など実物をみることで得られる情報量は馬鹿にならないので、ここに来たならば立ち寄ってみることをお勧めしたい。

ちなみに崖の上(幹線道路沿い)にはウェルカムセンターなる施設が建っていて、現在ではそちらの運営の方に力が入っている。現在筆者が居るこの施設は本当に自然生物に限った展示になっていて、お好きな人はどうぞという感じだ。

これは筆者の主観になるけれども、おそらく保養地開設当初のオリジナルの案内所がこちらで、売店主体の拡張版が崖の上ということになるのだろうな。

さてその先は展望桟橋と砲台跡になるのだが……もうこのあたりになると道を歩いている人も少なくなる。もう少し行くと崖上からクルマで降りてこられるマリンドライブなる道路があって、そちらを利用する人が多くなる。

■フォート・ポイント

いよいよ橋の袂(たもと)にやってきた。ここには古い砦の跡があり、フォート・ポイントと呼ばれている。直訳すれば "砦のあるところ" で、もうすこし気の利いたカッコいい名前をつければ良さそうなのに、軍人というのは実利のないところには気が回らないらしい。

周辺には関連施設として砲台跡が点在している。それぞれに特色はあるらしいのだが、全部を廻っている時間はなさそうなので、いちばん大きなここを見ていくことにしよう。

周辺の状況はこんな感じで、フォート・ポイントは岬の突端に位置している。ここはかつてサンフランシスコ湾の入口=ゴールデンゲート海峡の防衛の要衝であった。さきに説明したように現在では使われておらず、史跡として国立保養地の一部を形成している。

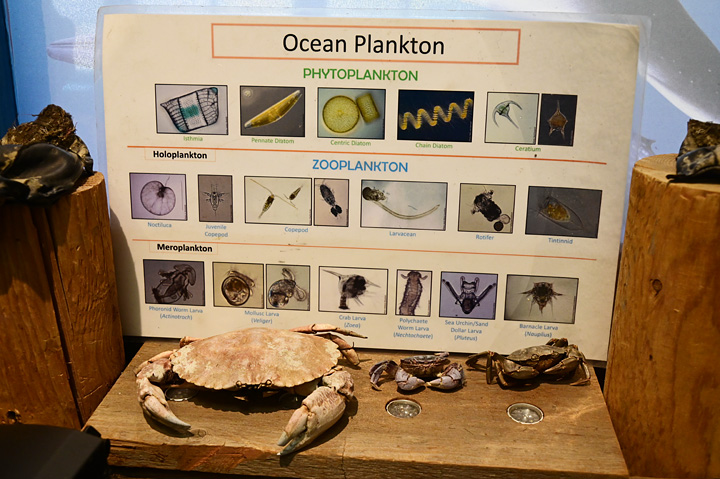

案内板をみると、橋がかかる前の砦の写真があった。1867年とあるので日本で言えば慶応2年(明治維新の前年)つまり江戸時代最後の年ということになる。

この当時の大砲の射程距離は2km程度で、幅1.6kmの海峡を防衛するには岬の突端に砲台を築く必要があった。 射程ぎりぎりでは命中率が落ちるのでなるべく砲の位置は前進配備にするという意図らしい。向こう岸の岬にもスペンサー、イェーツ、ラスボーンなどの砲台が設けられ、有事には湾内に突入してくる敵艦隊を連携して迎え撃つことが想定されていた。

ここでいう有事とは、おそらく対メキシコだろうと筆者は思っている。上記写真の撮影された1867年は、米墨戦争でアメリカがメキシコからカリフォルニアを奪い取ってからわずか18年しか経っていない。

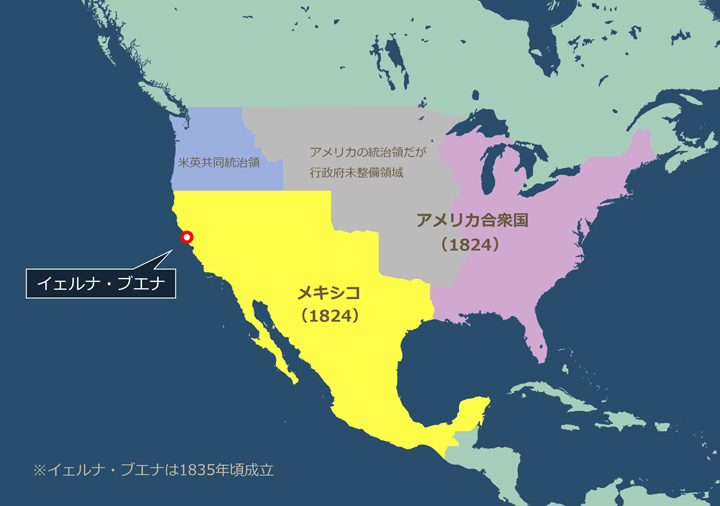

ちなみにこれより半世紀前、1824年頃の北米の状況をMAP(↑)にすると背景事情がよくわかる。当時はメキシコが現在の2倍近い広大な領土を持っていた。アメリカはフランスのナポレオンが戦費調達に苦しんでいたところに交渉して大陸中央部の広大なルイジアナ植民地を購入、またオレゴンの領域をイギリスと共同統治(のちに全面割譲)とし、急速に領土を拡大していた。

当時は国家として行政機構が機能しているのは大西洋寄りの沿岸部だけで、中央から西は領土権はあるものの統治はまだ行き届いていない。無法者の闊歩する西部劇の時代がちょうどこの頃に相当している。

西部開拓が軌道に乗り始めると、領土的野心でギンギンになったアメリカ政府は、メキシコにも 「領土を売ってくれ」 と打診し、断られると1846年に宣戦布告し広大な土地を奪い取った。この新領土では金鉱や油田が次々と発見され、アメリカにとっては利益となったがメキシコは心穏やかではなかっただろう。そんな事情があるので、講和条約は結ばれたもののアメリカには 「復讐戦を挑まれる理由」 が十二分にあり、実際に防衛拠点の構築が念入りに行われたのだと筆者はみている。

余談になるがペリー提督が黒船4隻で日本にやってきたのは1953年で、アメリカがカリフォルニアを領土化したわずか5年後であった。江戸幕府の対応如何によってはハワイやフィリピンのように占領されかねない状況にあったわけだが、当時の米海軍には日本に戦力投射ができるほどの遠征能力がなかったので事なきを得たように思う。

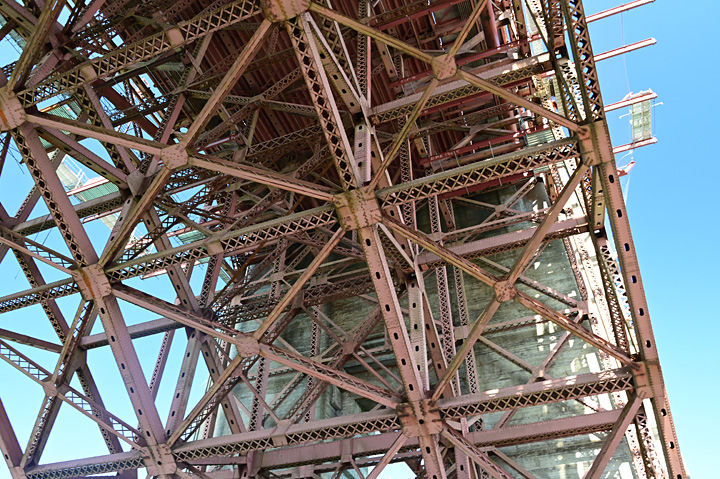

さて時代背景の説明はそのくらいにして、さっそく入ってみよう。砦は煉瓦作りになっている。現代要塞なら鉄筋コンクリート造りになりそうなものだが、コンクリートの城砦が普及するのは日清戦争後くらいからだ。この時代はまだ煉瓦のトレンドの内にある。

砦の壁面内部は小部屋に区切られていて、中央に広場がある。広場はパレード・グラウンドと呼ばれていて 「こんなところでパレード?」 と筆者は思ってしまったのだが、パレード(Parade)には軍事教練という意味もある。 つまり訓練場ということだな。

そのパレード・グラウンドから見る城砦はこんな構造で、段々の棚みたいなつくりになっている。窓際と屋上に大砲を並べ、あとは砲弾置き場にしていたらしい。兵士や指揮官の詰所あるいは居旧区は海に面さない陸側に設けられた。

こちらは兵士の詰所であろうか。敵の攻めてくるであろう太平洋側と海峡に面した部屋の窓は小さく、湾内に向いたほうは大きめに作られている。

大砲を撃つ "狭間" はこんな感じで壁は厚めにつくられている。

砲を据えるとこんな感じで、射角の自由度はいまひとつな気がするが待ち伏せ攻撃のような使い方をするならまあイケるかも……といったところだった。

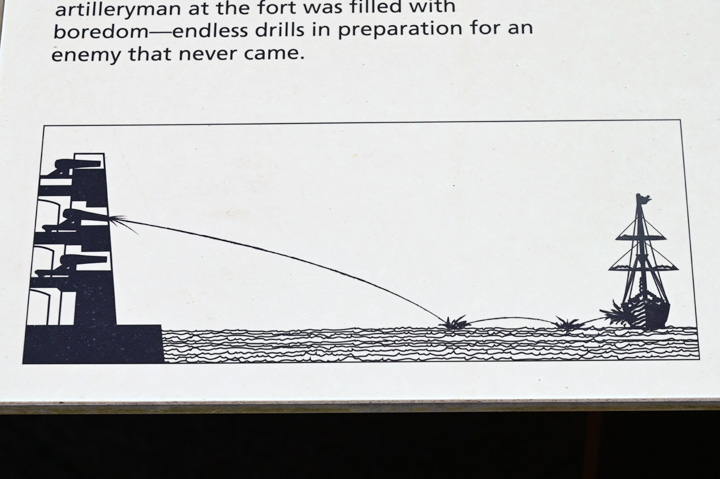

面白いのはその討ち方で、水切りのように砲弾を水面で跳躍させて敵艦に当てる方法が1860年頃の砲兵マニュアルに記されている。 有効射程を伸ばすにはなかなか面白いアイデアで、第二次大戦時の米軍の爆撃手法にもこれが応用されている。飛行機で水面に爆弾を落とし、ピョン、ピョン、とハネさせて敵艦を狙うのである。

実は先の大戦で米軍に撃沈された日本軍の艦艇は、この方法で側面喫水線ぎりぎりに被弾したものが多い。日本軍は魚雷にこだわってこの種の跳弾爆撃にはあまり食指を伸ばさなかったけれども、米軍はこれが得意だった。 戦術にも "お家芸" というべきものがあるという興味深い事例だ。

さて屋上まで登ると、砲台跡がずらりと並んでいた。下の階にあったレトロな大砲と違って、ここの台座部の状況から見て比較的近代的な長距離砲があったような印象だ。現在は土台部分しか残っていないが、現役の頃はここに回転台が乗ってさらにその上に大砲があった。

壁が高くて微妙に視界が効きにくいのだが、どうやら砲台の台座に登るのはOKらしい。

足場を確保してサンフランシスコ湾をみると、日も高くなって遊覧船が出てきていた。向こう側には大量のヨットもみえる。 もっと早朝から出航するのかと思っていたのだが案外観光客の出足は遅いらしい。

さて時計を見ればもう昼が近い。崖上の売店で軽く飯でも食って橋を渡るか…

あそこまで登るのって結構な段差だけどな(笑)

<つづく>