2024.02.25 窮乏のサンフランシスコ路(後編その2)

■コイトタワー

さてそんな訳でコイトタワーにやって来た。ここはサンフランシスコの中でも起伏の急峻なところで、碁盤の目の条坊もここだけは直線で道路を通すことを諦めている。筆者はそれに気付かずに最短ルートでたどり着こうとピア29のあたりから湾岸道路を外れてみたのだが、結局丘陵部の中腹をぐるりと廻っていくハメになった(笑) まあこういう誤算も旅のうちと思うことにしよう。

おおこれがコイトタワー。 特に派手な装飾もなくコンクリートの打ちっぱなしの搭だ。高さは64mほどある。建てられたのは1933年というから90年ほど前ということになる。

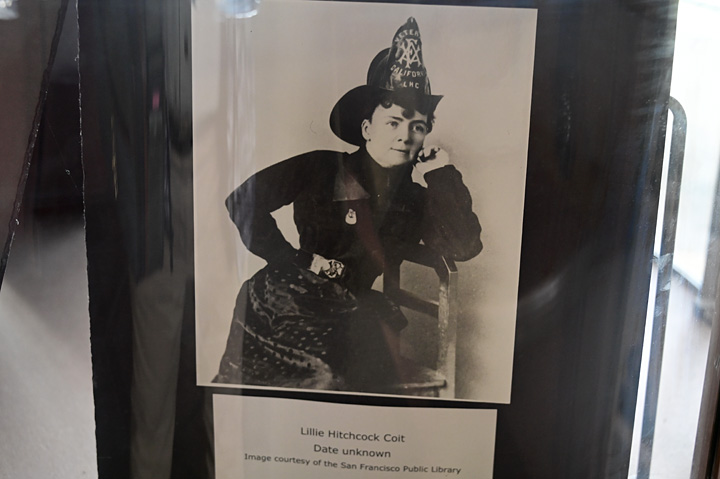

この搭は資産家の御婦人リリー・ヒチコック・コイト女史(1843-1929)の遺産でつくられたもので、愛するサンフランシスコの為にとの言葉が添えられている。女史の写真を見て 「何のコスプレ…?」 と思いきや、これはコスプレではなく当時の消防士の制服で、なんと彼女はサンフランシスコの女性消防士だったらしい。

彼女の父親は医師で結構な資産家でもあり、消防士といっても現場の突撃要員ではなく名誉会員として表彰される立場だった。もしかするとパトロン的に普段から結構な額の寄付などをしていたのかもしれない。

コイト女史が消防士に興味をもったきっかけは、幼い時(8歳)にホテルで火災に遭い、消防士に救出された体験であったらしい。若い時分には消防隊のアイドル的な存在で、還暦を迎えて引退していた1906年にサンフランシスコ地震(↑)が起き、壊滅的な被害を受けた市内で活躍する消防隊の姿に感銘を受けたとの記録がある。

いずれにしても私費を投じてこれだけのモニュメントをポンと寄贈してしまったのだから、彼女の郷土愛というか消防士愛は本物だったのだろう。 アメリカの寄付文化の気前の良さはただものではない。

※写真は Wikipedia のフリー素材を引用(サンフランシスコ地震)

さて前置きはそのくらいにして中に入ってみよう。消防士愛に溢れた出資者の意図にも関わらず、実は消防関連の展示はすくない。現在のコイトタワーは実質的にサンフランシスコ周辺を見渡す展望台として機能していて、内部は消防活動とはあまり関係のない壁画で埋め尽くされている。

これは搭が完成した1933年当時がちょうど大恐慌の最中だったため、ニューディール政策の一環として画家に壁画が追加発注されたものらしい。 絵は階段壁面にもびっしりと描かれている。 内容はサンフランシスコの市街地と市民の風俗のようで、ぶっちゃけたところ 「ナニコレ」 的な感はあるのだが(笑)、100年近い時が経過した今となっては当時の風俗を残す資料としての価値が発生しているように思える。

ただし壁画が描かれているのは搭の中段あたりまでで、上の方はコンクリの打ちっぱなしになっている。景気が回復して壁画の発注が必要なくなったのかもしれないが説明は何もなく、経緯については想像するしかない。

窓のない階段を延々と登ってくると、突然明るくなって屋上に出た。ここまで登ってこないと視界が得られないのがアレだけれど、90年前の建物とは思えないくらいしっかりとした壁面には、ヒビや割れなどはみられずとても綺麗だった。コンクリートの品質が良いのだろうな。

■港の風景を望む

さてナントカは高いところが好き……というけれど、筆者は高いところが好きだ(笑)

そんな次第で、せっかくてっぺんまで来たからには眺めを堪能してみよう。

まずはクルーズ船のメッカ、フィッシャーマンズワーフ方面を見てみる。時刻は10:30くらい。そろそろヨットクルーズが始まる頃だがまだ船影はちらほらといったところ。空気の状態はまずまずで、アルカトラズ島やエンジェル島もよく見える。

フィッシャーマンズワーフのピア39を上から見降ろすと、埠頭というより商店街そのものだということがよくわかる。観光化が進んで本来の "漁師の埠頭" の性格は変容してしまい、漁師とはあまり関係のないメリーゴーランドやゲームセンターが置かれているのは、まあ笑ってスルーすべきところかな。

とはいえ枝桟橋周辺のヨットとクルーザー(写真右側)、釣り船(同左側)の停泊の仕方は昔の漁師町の頃の雰囲気を残している。現在のサンフランシスコ港はピア〇〇と呼ばれる巨大埠頭がズラーリと並んだ風景になっているが、その多くは大型船の接岸用に最適化されて枝桟橋がない。しかし本来はこんな感じで木の枝のように細い桟橋の列が広がって船を係留するのだ。

初期の頃のサンフランシスコの港の余韻を楽しむのであれば、こういうところを見ておきたい。昨日立ち寄ったピア39では商店街ばかりが目に入ったけど、こうして高いところから俯瞰することで全体像を見渡せる。その意味でも、ここに来た甲斐はあったと思う。

その向こうのアルカトラズを望遠で撮ってみると、ちょうど体験ツアーのフェリーが入港するところだった。 今朝方のカード認証が通っていたら筆者も今頃はあそこに居たのかもしれないのだが……惜しいことをしたな。

奥にみえるエンジェル島が2x2kmくらいの面積なのに対し、アルカトラズは500x150mくらいで周辺が断崖になっている。中央の2段ケーキみたいになっている獄舎部分はちょっとした学校のグラウンドくらいのサイズで、刑務所として運用するには丁度手頃な大きさだったと思われる。機会があるなら廃墟探訪してみたいところだな。

■東~南方面

サンフランシスコ湾の東方側に目を転じると、イェルバ・ブエナ島(右)とトレジャーアイランド(左)が見えた。カリフォルニアがメキシコ領であった頃、この付近一帯はイェルバ・ブエナと呼ばれており、米国領になった後にサンフランシスコと命名された。島の名前はメキシコ領時代の残照みたいなものだ。

ちなみにイェルバ・ブエナ島の隣にある平らな島=トレジャーアイランドは陸軍工兵隊によって埋め立てられた人工島だ。1939年開催のゴールデンゲート博覧会の会場となっており、工事は1936-1937にかけて突貫工事で行われた。広大な国土を持つ国でわざわざ島をひとつ造成したのは、時期的にニューディール政策の一部のようにも思える。

ニューディール政策は第一次(1933)、第二次(1935)と大きな投資が行われ、失業率は20%から15%に緩和したものの依然高止まりであった。ここでどこかの国の財務省のような財政均衡論を叫ぶ反対派の声があり、明瞭な第三次投資は明言されなかったものの、それでも似たような投資が行われた……というのが、筆者のトレジャーアイランド建設の理解である。まさに "穴を掘って埋めるだけでもいい" という典型のような事業だったと思う。

この島は博覧会が終わった後は米軍施設として使われた時期もあったが、結局閉鎖されて民間に解放されることとなった。といっても目立った観光施設がある訳でもなく、島からサンフランシスコ市街地をみると夜景が綺麗……と言われる程度だ。

とはいえ恐慌を乗り切るための方法論としては有効であったのだから、経済史的な記念碑として見るべきなのだろうな。

■金融街のビル群

そのまま東に目を転じると、金融街の高層ビル群が見える。手前側の旧市街とは明らかに区画単位が異なっていて、巨大なビルを建てる為に町割りの賽の目を粗くした様子がわかる。

ここは近代になって再開発されたところで1970~1980年代に高層ビルが林立するようになった。入居しているのは銀行、株屋、保険屋、証券屋といった企業群で、モノづくりではなく投資で稼いでいる。

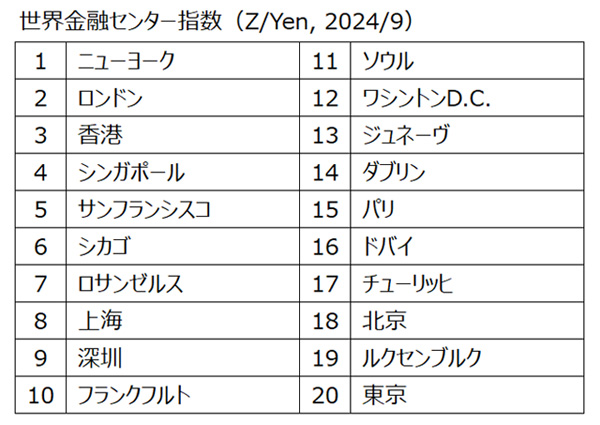

金融業というと 「マネーゲームで儲けるケシカラン連中」 という印象をもつ人もいるかも知れないが、とある国家の経済が発展していくと最終的には製造業から金融業に稼ぎ頭が移行していくという傾向はあり、それがうまくいかないと経済発展が停滞してしまう。 最近の調査(2024)ではサンフランシスコは世界第5位の金融センターに成長しているそうで、今やこの金融業がサンフランシスコの経済エンジンになっている。……まあ、それなりにうまくやっている部類なのだろう。

余談になるが金融センターの評価には世界金融センター指数(Global Financial Centres Index)なる基準があり、英国のシンクタンクZ/Yenが毎年ランキングを発表している。そのTop20は上表の通りで、我が日本国は残念ながらランク落ち寸前の20位という評価だ。過去の栄光は過ぎ去り、もはや "経済大国です" なんて言える状況ではなくなっているのだなぁ。

■東側の旧市街

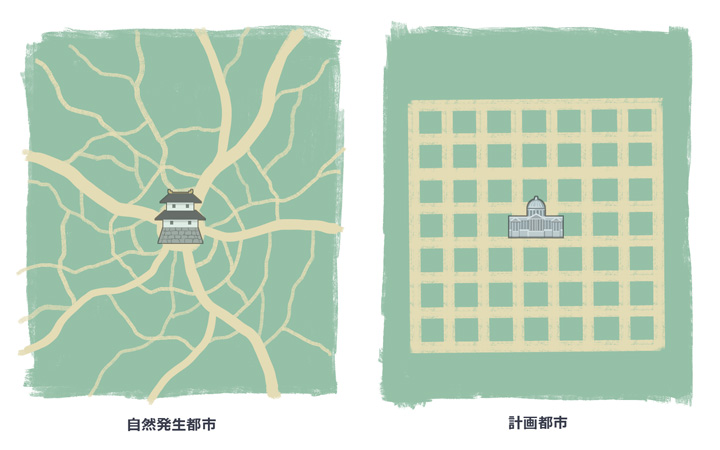

さて摩天楼のごとき金融街がある一方で、東側の旧市街は伝統的な佇まいを残している。 地形の凹凸など無視してタテヨコの条坊で街をつくれ、という都市計画の思想が明瞭に現われていて面白い。

町割りというのはその都市の歴史を象徴する。日本や欧州のように小領主が割拠する時代を経ている都市は、王宮や城砦を中心に放射状に自然発生的な市街地が形成されやすい。条坊制が適用されるのは何も無いところに人工的に計画された都市で、古代であれば財政が豊かで広大な土地をもった王様(または皇帝)の領内、近代であれば振興開拓地でよく見られる。サンフランシスコは後者の典型例だろう。

ここの条坊は原初のイェルバ・ブエナの町割りを継承していて、1906年のサンフランシスコ地震で市街地の70%ほどが壊滅した時に町割りの再設計をしようとする声があったものの、復興優先で旧来の街区がそのまま残された。

その原初の町割りも、もとはウィリアム・リチャードソンという英国人が開いた農場の区割りにゴールドラッシュで移住者がやってきたという経緯があり、東西南北の軸もズレていてテキトー感が満載なのだが、いったん市街化してしまうと直すのは難しかった。現在のサンフランシスコの地図をみると市街地が拡大するたびに少しずつ軸方向を修正していった形跡が見えて面白いのだが、それはいささか意地悪な楽しみ(?)といったところだろうか。

さて資料コーナーの写真をみると 1860年代(日本では幕末~明治維新の頃)のタワー周辺の風景が展示されていた。ゴールドラッシュの10~20年後くらいの状況で、のちにコイトタワーの建つ丘陵部(写真左奥)にはまだ何も無いが、タテヨコの道路がつくられてその間隙を徐々に建物が埋めていっている様子がみえる。

こうして地形を無視して条坊をつくったおかげで、場所によっては勾配比が30%ほどにもなる急坂があって通りにくい場所が出来てしまった。のちにケーブルカーの機械パワーで急坂を登るという回答が出るのだが、それ以前にもジグザグのヘアピンカーブが造られるなどの創意工夫はあった。

コイトタワーからはヘアピンカーブの連続体としてロンバートストリートの一部が見える。幅20mほどの通りの一部を潰して1車線だけをクネクネと蛇行させた区間で、サンフランシスコの観光名所のひとつだ。ここはあとで行ってみよう。

ひととおり景観を眺めたのちは、売店コーナーに寄ってみた。個人的には資料展示に力を入れてほしいのだけれど、実質的にお土産コーナーだな(笑) せめて消防士の活躍する映画 「バック・ドラフト」 のポスターでも貼ってくれれば良いのに。

■ふたたびチャリで市街を行く

さてタワーから違い地へ降りていく一歩道はそのままロンバートストリートに続いている。海まで視界が通るのでナカナカに趣がある。

ぐるぐる回り道をしているので距離感がピンと来ないが、ここは海岸線から300mくらいしかなくフィッシャーマンズワーフにほぼ隣接している。丘の上に建つ民家越しにみると映画のワンシーンみたいな風景だ。

このあたりからコロンブスアベニューあたりまでがイタリア系移民の多い地区で、コロンブスアベニューにはイタリアンレストランが多い。

住宅にイタリア系の要素が入っているのかはよく分からないが、このあたりには出窓の多い凝った意匠の家が並んでいる。みな同じようなスタイルなのでこれは住民共通の文化的なものだろう。面白いものだな。

<つづく>