2024.02.25 窮乏のサンフランシスコ路(後編その3)

■ワシントンスクェアと聖ピーター&ポール教会

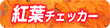

コイトタワーから降りて次に向かったのはセントピーター&ポール教会であった。特に明瞭な目的があった訳ではなく、タワーから街を俯瞰したとき 「あ、教会があるな」 と気が付いたので立ち寄ってみたのである。向かい側にワシントンスクェアという公園があるのでそこも見ていこう。

まずは公園(ワシントン・スクェア)の方から見てみよう。

米国には初代大統領ワシントンの名を冠した公園がたくさんあって、ここもそのひとつである。特に何か特別な施設があるわけではなく、芝地が広がっているだけのシンプルな公園だ。観光要素はあまりなく、ローカルな市民の憩いの場になっている。

※日本人の感覚では公園というと Park 一択という感じだが、米国では都市部にある公園は一般に Square をつかう。意味はストレートに四角い広場ということで、計画都市では1区画(四角い)をまるごと公園にする場合が多いのでそう通称されるらしい。

公園に駐車場はない。 郊外型の公園とは異なり、都市公園は仕様がミニマムというか 「芝地とベンチは容易したぜ、以上っ!」 というような割り切り感がある。

そしてこの公園のベンチには、凶悪な "排除手すり" はついていなかった。排除するほどのホームレスがいないとすれば、この地区の治安はまずまず良いのだろう。

さてそれでは向かい側の教会を拝見してみようか。ここはセント・ピーター&ポール教会という。英語読みだと日本人にはピンと来ないが、ラテン語風にピーター⇒ペテロ、ポール⇒パウロとすればキリスト教の聖人の名が付いていることがわかる。建物がカッコいいので映画のロケでよく使われるらしい。

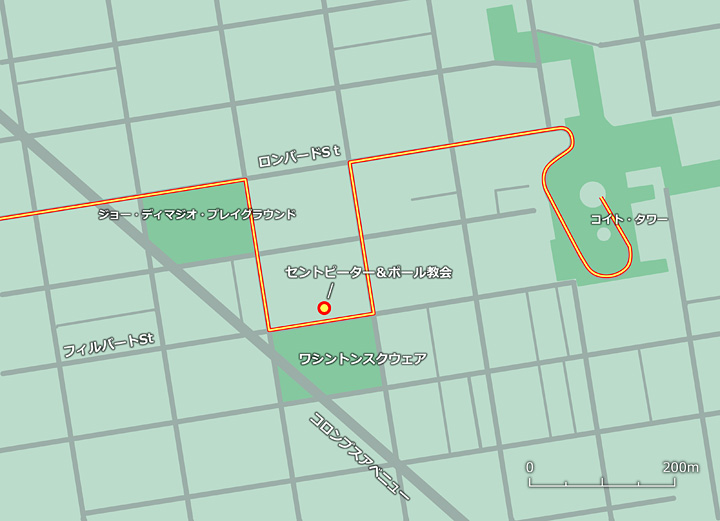

表札(…という呼び方でいいのかな?)をみると教会の名前に Parish とか School とか Ministry とか Salesians とか書いてあってややこしい。

実はそれぞれに意味があり、Parish は教区(教会のテリトリー)、School は教会学校(信徒に教えを説く)、Ministry は布教活動の拠点、Salesians は修道会を意味する。それぞれに教会の名前が冠されるので分かりにくいのだが、大多数の日本人にとっては全部まとめて 「教会の活動」 と認識しておけば大丈夫だ(ぉぃ)。

正面の扉は開いていて、次々と人が入っていく。 とくにチケット等は必要なさそうで、そもそも受付(案内)係のような人もいない。ならば……と、筆者も紛れて入ってみることにした。

おお、映画のロケ地になるだけあって荘厳な雰囲気だな。

座席には既に数十人が座っていた。 ん?……そういえば、今日は日曜日だったな。時刻はそろそろ正午。もしかすると日曜礼拝が始まるのだろうか。

フリーペーパーのようなものが置いてあったので1枚頂いてみた。観光情報はなく、教会の教区の説明とオフィスの連絡先や営業時間などが書いてあるのみ。これは信徒向けの情報だな。

あまり長居をして邪魔をしてもアレなので、儀式が始まらないうちにちょこちょこと構内を見学。ここはカトリックなので聖母マリア像や使徒のイコンなど装飾がたくさんある。同じキリスト教でもプロテスタント系は質素にして簡素なので、眺めるのであればカトリックの方が見ごたえはありそうだ。

余談になるがサンフランシスコを含むカリフォルニア州は、清教徒(プロテスタント)の多いアメリカにあって、カトリックの比率が多いちょっと特異な土地柄になっている。 それはもともとここがスペイン帝国の植民地だったためで、最初にスペインによるカトリックの布教があり、のちにメキシコが独立、その後に米墨戦争(1846-1847)でカリフィルニアがアメリカに割譲された。しかし一度その土地に根付いた宗教は簡単には消え去らず、残ったのである。

のちに移民として入ってきたイタリア系、中南米系の人々もローマ・カトリックの信徒で、この教会の建っている周辺は特にイタリア系が多い。カトリックの教会がこんなサイズで建っているのは、ここで成功した旦那衆の財力というか甲斐性が相当なものだったことを示している。

そうこうしているうちに正午となり、住職……いや司教様が現われた。

ここで全員が起立して礼拝の儀式が始まった。ちょこっとだけ聞いてみたが英語ではなく何故かラテン語で話しており、モニターに字幕で英語が流れるという不思議な展開になっていた。カトリックってこういうのが一般的なのだろうか。

儀式は終わるまで1時間半くらいかかるらしい。見れば教会内にいる人々はみな信徒のようで、異教徒である筆者は非常に居づらい(笑) まあ邪魔をしないように途中退散するのが良さそうかな。

■ロンバード・ストリートのヘアピン区間

教会を辞したのちは、コイト・タワーから見えたクネクネ道を見るべくロンバード・ストリートを行く。

観光案内書では "ロンバード=クネクネ道" という感じで書かれているけれども、ヘアピンカーブが連続しているのは条坊の1ブロック分のみで、長さとしては125m程度に過ぎない。ロンバード・ストリートの全長は約3.4kmほどあり、その96.5%は実は直線区間だ。とはいえこの道路形状は都市計画の試みのひとつとして面白く、一見の価値はあると筆者は思っている。

クネクネ道は特に勾配のきついロシアンヒルの近くにある。付近の傾斜はこんな(↑)状況で、この写真の場所で傾斜角16度、勾配比 28%くらいになっている。電動アシストチャリでもここを登るのはかなり厳しい。

ちなみに登山道で快適に登れる勾配比は10%以下だそうで、富士山の登山道の平均値が5.2%くらいということから見ても、都市の一般道が28%というのはちょっと規格外だ。

そんな急坂をえっちら、おっちら、と登っていくと……おお、あれがソレかな?

そんな次第で到着したヘアピン区間は、こんなところだった。

実は筆者がここに来るのは2度目で、もう10年以上も前に出張ついでに現地法人の人に案内されて来たことがある。とはいえ当時は土地勘もなく 「せっかく来たんだから観光していけよベイベー♪」 的に瞬間的に通過して終わってしまっていた。自腹で来るとさすがに 「ちゃんと見ておこう」 という気分になるのは不思議なものだ(笑)

それにしてもこれが一般道というのだからスゴイものだな。クネクネとヘアピンカーブの連続体にしたことで、傾斜角4.8度、勾配比では8.5%までマイルドな条件に緩和できたそうだが、それでも制限速度が時速5マイル(=8km/h)、下り方向の一方通行という制限があって、生活道路というよりはゴーカートのトライアルコースみたいになっている。

しかしこんな道路でも皆さん通ってみたくなるようで、降りてくるクルマは途切れることなく続いている。 みんなスキモノだなぁ(笑)

ヘアピン部にはチャリでは侵入できないので、隣のブロック経由でクネクネの上端部にアプローチして見降ろしてみた。

こうして上から眺めてみると、その傾斜の凶悪さ(?)が実感できる。 平面図できれいな条坊(=タテ、ヨコの碁盤の目)を描くことを優先した設計者が何を考えていたのかは分からないけれど、現実よりも思想を優先しようとする傾向は伺える。それを傲慢とみるべきか、美学とみるべきか、一概に答えは見出せない。

ただ無茶を通して造った道路に後から手を加えたことで、世にもヘンテコな区画が出来上がり、その珍奇性で観光資源がひとつ誕生した。 ヘアピンカーブがつくられたのが1922年、観光地として認識され始めたのが1960年代なので、当初の計画に "観光" の要素があったとは思われないけれど、結果をみればまあユニークな価値が生じた。

……それはそれで、良かったんじゃないだろうか。

■坂を下りて、ふたたび海浜道路へ

さてロンバートストリートのヘアピンカーブも制覇したので、ふたたび海浜道路に戻ってシティ方面に向かってみよう。 そんなわけで坂を降りていく。

……それにしても、何度見ても凶悪な坂道だな。馬車の時代、車止めが外れてガラガラ~と荷台が転がり始めたら、大事故になったんじゃないだろうか。

コイト・タワーのある丘の部分は道路が無いのでふたたびぐるりと無駄足をして、カーニー通りからピア35に抜ける。もう何度通ったんだよ……とか思いながらも気を取り直す。ここからは海浜道路を南下していこう。

<つづく>