2024.02.25 窮乏のサンフランシスコ路(後編その4)

■海浜道路を南下する

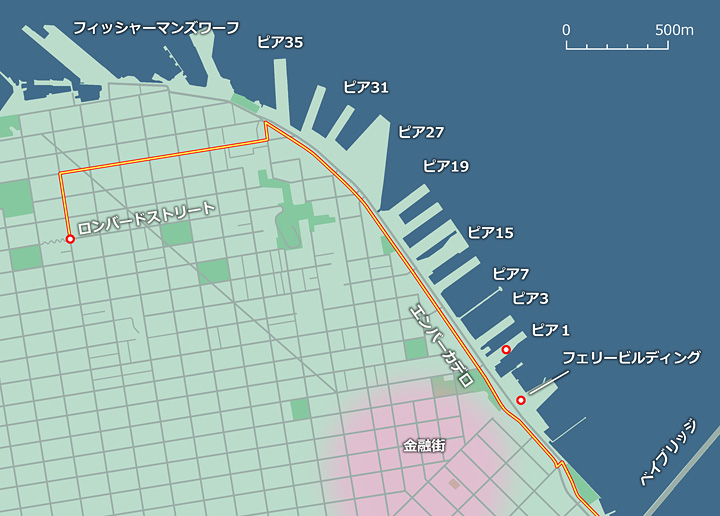

さてここからは海浜道路を南下していく。ピア〇〇というのがズラーリと並んでいるのはみな埠頭だ。湾岸道路はこれらを舐めるように海岸沿いに伸びている。

道路にはエンバーカデロ(Embarcadero)という名が付いている。ロードでもストリートでもアヴェニューでもなくブルーバードでもなく、これはスペイン語で "埠頭" とか "旅立ちの場所" を意味する語だ。こんなところにもスペイン時代の名残があるのは面白い。

サンフランシスコの最初の港はごく小さかった。ピア1というのが原初の埠頭で、サンフランシスコの始まりの場所であり超一等地だ。ここには株だの証券だので儲けまくっている金融街が隣接している。一方で昨日訪れたフィッシャーマンズワーフは北のはずれの方にあり、ピア1からは随分遠い。

これは新参者のイタリア系移民(漁民が多かった)の地位を表しているように筆者には思える。ゴールドラッシュの初期にやってきた連中は良い場所を占有し、後からやってきた者は不便な周辺地に住む。結果的にサンフランシスコは町全体が巨大化して豊かになったけれども、勝者(先行者)が総取りしていくというアメリカの原理のようなものが、地図からも伺える。

金融街にむかって近づいていくと豊かな財力を反映してか道路の品質もだんだん上がっていく。上り/下りで2車線ずつ、中央分離帯には路面電車の軌道が走り、見かけ以上に輸送力はありそうだ。

日本ではあり得ないような巨大なヤシの並木がなかなかに壮観で、写真映えするのが異国情緒があっていい。種類は…カナリーヤシの仲間かな。画面右側の落葉樹の並木が葉を落としているのにヤシの木がふさふさ……というのが不思議な気がするけれども、カナリーヤシは氷点下7~8度くらいまで気温が下がっても耐えられるので意外と冬季でも青々としている。

やがて右奥に金融街(シティ)のビル群が見えてきた。道路で緑色になっているのは自転車用のレーンで、その外側に駐車レーンがあり、さらに歩道がある。道路幅は50m以上はありそうだ。日本でも芝浦埠頭や鹿島あたりではこのくらいの道幅があるけれど、自転車レーンや駐車レーンをつくるよりも車線を増やせ、という発想になりがちで雰囲気は異なる。

いよいよピア1付近にやってきた。さすがに超一等地だけあって交通量は多い。

ここでのランドマークは時計塔が特徴的なフェリービルディングだ。実はこちらのほうが目立っていたのですぐ隣のピア1の写真を撮り損ねてしまった(笑) ここはサンフランシスコ湾内のフェリー航路が集約しているハブターミナルで、たいていの港にはここ経由で渡っていける。

観光客の人口密度もこのあたりが最も高かった。 ただフェリービル内に入っていく人がほとんどおらず、みな歩道を歩いているばかり。フェリーに乗りもしないのに入るのはどうやらマズイらしい。

……で、皆さん何をしているのかというと、ひたすら往復して歩いている。ときどき立ち止まっては船の写真を撮ったりしているのだが、あまりお金を使うような行為はしていない。そもそも売店とか屋台のようなものがまったくない。フィッシャーマンズワーフにはホットドッグ屋などがあったけれど、景観条例とかで出店規制でもしているんだろうか。

仕方がないのでストイックに建屋外観写真をいくらか撮る。やはり時計塔があるとランドマークとしてわかりやすい。

ちょうどフェリーが入港しているな。なんだかスタイリッシュなデザインだ。昨日サウサリート~フィッシャーマンズワーフのコースで乗った船は普通のデザインだったけど、こちらはどうやら高速艇らしいな。

さて写真を撮り損ねたピア1については、コイト・タワーからも見えていたので俯瞰した写真を載せてみよう。

現在ではピア1ではさばききれない船の発着はフェリービルディングに付随する埠頭に移っていて、このフェリーターミナルにはピア〇〇の名称は付いていない。枝埠頭が6本もあってややこしい形状で、名称ルールも別になっているようだ。

ちなみにピア1から正面に伸びる道路には建国の父ワシントンの名がつき、原初の幹線道路の雰囲気が残る。またフェリービルディングから正面にのびる道は現在の主要幹線道路であるマーケットストリートだ。

こういう構造をみると、やはりピア1の周辺が町割りの起点になっていることがわかる。封建国家だとこういう起点は領主の城とかになるものだけれど、波止場が起点になっているというのはいかにも民主主義国家のありようを象徴している。

■金融街(シティ)

その町割りの起点の正面には、高層ビルの並ぶ金融街がある。筆者は工場労働者なのでモノづくりにタッチせずお金を転がして儲けてる連中にあまり良い感情は持っていないのだが(笑)、金融がしょぼい国家は国際的地位も低いという傾向は知っているので、まあここもよろしくやっているのだなぁ……という気分で眺めてみた。

本来ならここではビル上階の展望フロアで景色を眺めてみたいところだ。しかしテロ対策を名目に観光客の入室は制限されており、ロビーで展望カメラの映像を見るだけというトホホな状況になっている。それを聞いていたので、筆者は午前中にコイト・タワーで俯瞰風景を見ておいたのであった。

ちょこっと街区に入ってみたけれど、あまり人はいない。 さすがに日曜日だとビジネス街は閑散としているようだ。

人通りが多いのは海岸沿いで、であるからには今日ここでウロウロしている連中はほとんどが観光客なのだろう。 筆者もその一人なので大勢には逆らわずウロウロしてみる。

そしてようやくお食事処らしいものを発見。Google Map をみるとステーキ屋らしい。ただし満席で入り込む余地はなし。 というかそもそもお一人様の入れる雰囲気ではない(笑) せめて滞在中に一度くらいはジャンクフード以外を食ってみたいところだけどな。

■ベイブリッジとその向こう側

さてもう目前にサンフランシスコ・オークランド・ベイブリッジが見えている。ゴールデンゲート・ブリッジよりリッチな仕様でつくられていて、2階建てでBARTも通っている。これは対岸にオークランド、バークレー、リッチモンドといった都市や港湾があって交通量が多いためだ。

※残念なことにこの橋には歩道や自転車道はなく、手軽に橋の上から写真を撮るようなことは出来ない。

湾内のイェルバ・ブエナ島を経由してオークランドに続く橋梁は、現在では瀬戸大橋に全長記録を塗り替えられているものの、幅の広さと輸送力では世界一の座を保っている。サンフランシスコはかつての工業都市から金融と観光の街となり、旧来の工業都市としての地位はオークランドやサンノゼに移った。

橋の向かう先……対岸のオークランドの様子を望遠で撮ってみると、コンテナ大量積載の貨物船が停泊している。サンフランシスコ側の港にあんな巨大な船はいない。オークランド港は米海軍基地跡地を流用したもので、元が軍港だけに大量の物資の積み下ろしには向いているようだ。

調べてみて驚いたのだが、現代の貨物船は20フィートコンテナ(=1TEU)換算で2万TEUを越えるくらいにまで大型化していて、これは20年前と比べると2倍以上の積載量だ。コスト競争力を高めるため巨大コンテナ船で長距離を移動し、ハブ港で小型船に積みかえてローカルに散らせていく。 だから船は年々大型化している。

サンフランシスコ港はこれに付いていけず、物流の拠点としては競争から脱落した形になっている。代わりに増えたのがフェリーや観光船で、ヨットハーバーがやたらに多いのも既存設備の有効利用という側面があるらしい。

余談になるけれど、実は我が日本もこの影響をうけている。 港湾にろくな投資もせずに30年もデフレを続けているうちに、船運業界では 「物理的に船が寄港できません ⇒ 日本はスルー」 という潮流が生じてしまっている。

日本港湾協会のコンテナ貨物量ランキング(2022)をみると、世界の港湾トップ10のうち8港が中国、それ以外だとシンガポール、ロッテルダムとなっていて、日本はなんと46位にようやく東京がランクインしている。なんとマレーシア、ベトナム、フィリピン、スリランカ、台湾、インドネシア、タイにも抜かれて今やすっかりローカル港湾なのだ。 日本政府は緊縮財政ばかりしていないで港湾に投資しろよ……何をやっているんだか。

それはともかく、弱小身分の筆者が国の行く末を案じたところで歴史が変わる訳でもないので(ぉぃ)、気分を改めて景色を眺めていこう。ベイブリッジの橋梁をくぐってゆくと、向こう側にもピアが続いている。

■エンバーカデロの南端へ

もう午後も2時近いので一カ所をじっくりと見学するというよりは流し見程度になってしまいそうだが、慌てない程度に進んでいこう。 港を意味する道路:エンバーカデロはピア40のあたりで終わり、その先はキング・ストリートと名を変えていく。

このあたりはかつては倉庫街があったところで、港湾労働者のたむろする治安の悪い地区であった。それが物流拠点の対岸(オークランド)側への移転に伴い再開発されて、今では小奇麗なウォーターフロントになっている。

筆者はひとまずサウスビーチ・ハーバーまでは湾岸道路を走り、オラクル・パーク(野球場)からは内陸側に入って復路に移行しようと思う。ここではまず、そのあたりの風景を紹介してみたい。

さて金融街を過ぎると、ものの400~500mほどで街の様相は高層建築が減ってローカル感が出てくる。 ここはブラナンストリート・ワーフで、左側にちょこっと見える芝地が再開発のシンボル的な広場だ。

芝地はこんな感じで広がっている。港湾施設や倉庫を取り壊すと思いのほか広々とした平地になるものだな。

ちなみに 「ワーフ」 と 「ピア」 は何が違うかというと、桟橋を長く伸ばしたのがピアで、岸辺を杭打ちして防波堤としてガッツリ整備したのがワーフというのが模範回答となる。実際の港湾ではピアと呼称してもコンクリートで固めたところが多いのだが、本来ピアというのは割りばし細工のように桟(さん)つまり細い木の柱で橋のように伸ばした船着き場をいい、波を止める機能はない。ここは最初から護岸をしっかり固めたところだったのでワーフと名が付いたようだ。

ブラナンストリート・ワーフのすぐ南にはピア38、40が並ぶ。これ(↑)はピア38の付近から金融街の方を見てみたものだ。遠方に高層ビル、手前にヤシの木といういい感じの風景で、筆者としてはこのくらいの湾岸風景に絵的な趣を感じる。

ピア40付近に広がる住宅街はこんな感じで、ここがかつて倉庫街だったと言われてもにわかには信じられない程度に様変わりしている。今では近代化された道路に路面電車が走り、すっかり観光都市然としている。

エンバーカデロはこの付近で終端となる。終端といっても名前がキングストリートに変わるだけでこの先にも道路は続いていくのだが、サンフランシスコの伝統的な港の範囲としてはこのあたりが終端である。北端のピア39からはざっと5kmほどで、ピア番号の連続性からみても同じころに再開発のテコ入れがされているのだろう。

■サウスビーチ・ハーバー

さてこのあたりで改めて海を眺めてみた。エンバーカデロ終端部にあるピア40は、北面がフェリー乗り場、南面がサウスビーチ・ハーバーになっていて、大量のヨットが停泊している。

聞けばここはクルージングツアー用の船ではなく、個人所有のヨットを月極駐車場の要領で係留している海の駐車場みたいなところだそうだ。

その駐車場……いや駐ヨット場?の手続きをするオフィスがすぐ横にあった。どんな人たちが利用しているのだろうと思いきや、対岸のオークランド、リッチモンド方面からサンフランシスコに向かった場合、クルマで移動すると渋滞で時間が読めなくなるので自家用ヨットでやってくる人が結構いるらしい。隣接する野球場がオンシーズンのときは野球ファンが船で通ってくるそうだ。

そんなカジュアル性があるためか、ヨットの係留スペースと一般人の入れる散策路は連続していて、その気になれば誰でも入れてしまうオープンスペースになっている。

治安が悪いままだったらもっとガッツリと区画分けをするだろうから、これをみるかぎり再開発はうまくいっているのだろうな。

■オラクル・パーク(野球場)

さてヨットハーバーに隣接して野球場があるので、この話もすこし書いてみよう。古い資料をみると通信会社の名を冠してAT&Tパークと書いてあるのだが、2019年にデータベースソフトで有名なオラクル社がスポンサーとなり、名称は同社の名を反映して "オラクルパーク" となった。 米メジャーリーグのサンフランシスコ・ジャイアンツ(ナショナルリーグ西地区)の本拠地となる球場だ。

とはいえ今はオフシーズンで、試合もイベントもない。夏には熱狂的なファンで混雑しているであろう隣接埠頭(ベイトレイル)も、御覧の通りの閑散具合であった。

※球場の壁を越えてこの海(マコベイ湾)に飛び込んだホームラン打球はスプラッシュ・ヒットと呼ばれてファンには珍重されるという。

球場の正面玄関前には著名な選手の銅像が建つ。この星飛雄馬のような投球フォームはファン・アントニオ・マリシャルというドミニカ出身の有名な選手らしい。

こちらはウィリー・ハワード・メイズ・ジュニアという戦前の伝説的な選手。大リーグ最強のコンプリートプレーヤーと呼ばれた。

……で、これらの選手を擁したサンフランシスコ・ジャイアンツが日本と何の関係があるかというと、実は読売ジャイアンツのモデルになった球団なのである。

今どきの日本人で大日本東京野球倶楽部なんて聞いても 「なにそれ」 といったところかもしれない。このチームは1934年に来日した全米選抜野球チームと対戦した日本側の即席選手団で、翌年大日本東京野球倶楽部として正式発足、最初にアメリカ遠征を行った。その際、対戦相手の監督から 「名前がダサい、わかりにくい」 と直球ストレートな指摘を受け(笑)、米大リーグの当時の有名球団:ニューヨーク・ジャイアンツから名前を拝借して東京ジャイアンツ(仮)と名乗った。これが現在の読売ジャイアンツである。

そのパク……参考にされたニューヨーク・ジャイアンツはのちにサンフランシスコに拠点を移し、現在はサンフランシスコ・ジャイアンツとなっている。それが、此処なのである。

参考までに球場周辺の落書きアートの中にサンフランシスコ・ジャイアンツの選手が描かれていたので写真を載せてみよう。ユニフォームデザインとかチームカラーがまるでパク(中略)のようにしかみえないのはきっと気のせいだろうが、 あまりもそっくりなので公式試合で両チームが対戦したら観客は攻守の区別がつかず、ややこしいことになるのに違いない。

筆者的には、とりたてて野球の推しチームというのは無いけれども、居住地から最短距離で本拠地のある球団といえば巨人ということになる。日本ハム(北海道)、ソフトバンク(福岡)などに比べればまあ近いので、それに絡めてちょっと寄ってみたという次第だ。

それにしても、オフシーズンとはいえグッズ販売も何も無いとは寂しいな。せめてカプセル式のガシャポン販売機でも置いてくれたら良かったのに(笑)

<つづく>